![]()

年始は嫁さんの初釜があるので早朝にアッシー(旧い?かな)をした後に写真を。

放射冷却で気温が下がるこの冬1番の冷え込みということで、愛知県最奥地の面の木園地へ。霧氷、樹氷が見事で冬になると多くの人達が。

ところが行ってみるといつもは多くの車がいる駐車場に車が2台。

理由ははっきりと。昨日は強風で数日前の雪が飛ばされ、強風の後は乾燥して水分無く霧氷ができず。

仕方ないので冬枯れの原生林の写真を撮って山を降りてきて稲武の大平公園へ。

地元の方達がライトアップ用の氷柱を作っています。

ちょうど写真をとっている方がいらっしゃっのでお話ししたらやはり面の木園地へ行って霧氷が無いので降りてきたと。

今年は夜に来てライトアップ、観てみたいです。

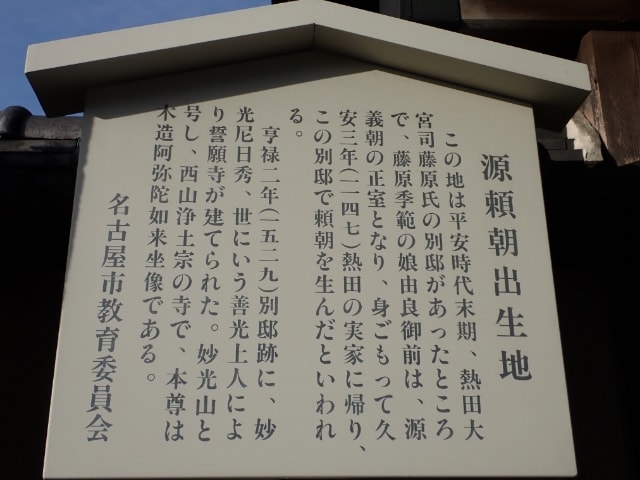

写真を撮ってから瀬戸市の運興寺へ

少し前に駐車場に止めてあったマイカーで盗難でカーナビを盗られました。その時に呼んだJAFの方とお話ししたら、防ぎよう無いですと。雑談していたときにその隊員の方が、旧いですがお祓いをして盗難よけの御守りをつけているとのこと。早速、近場でドライブがてらに行くことができる場所としてこの運興寺さんへ毎年。徳川家の菩提寺のひとつで盗難よけの御利益が。

そしてなによりも焼き物の街、瀬戸市のお寺さんで屋根瓦は赤津焼きと。

この赤津焼きはもう無くなってしまったと聞いていて貴重なもの。

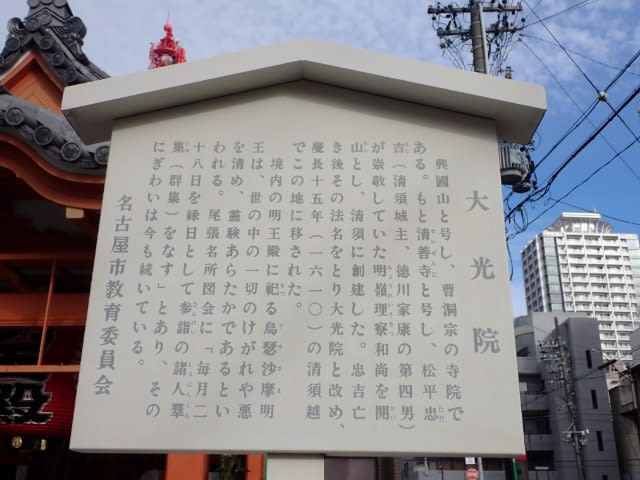

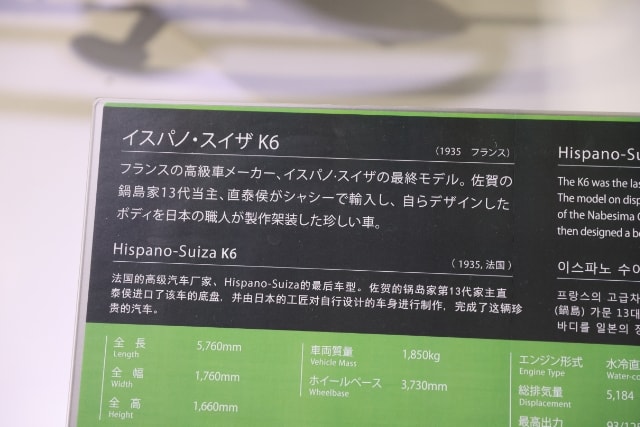

瀬戸市から名古屋へ。戻る途中にいつも寄る”トヨタ自動車博物館“へ。

お昼前だったので空いているうちに“限定ランチ”。”限定“という言葉に惹かれてしまいます。

食べ終わる頃にはお昼の家族連れが沢山。

素敵な車です。

後は好きな車を。

この博物館、トヨタ自動車以外の車が沢山、しかもバックヤードにも多くの車があり、車の展示の入れ替えも頻繁に。ですから何度訪れても飽きがきません。そして全ての車は、稼働できるように動態保存されています。

そういえば、昔、今のトヨタ自動車の社長が白いツナギをきてバックヤードから走り出てきたのを数回、目撃しました。車好きの社長、モリゾウの名前で活動しています。これが今のトヨタ自動車好調の原動力のひとつかもしれませんね。創業者一族とはいえ、他社のサラリーマ社長と違う部分も。今はお忙しいからここにいらっしゃる時間も無いかもしれませんが。

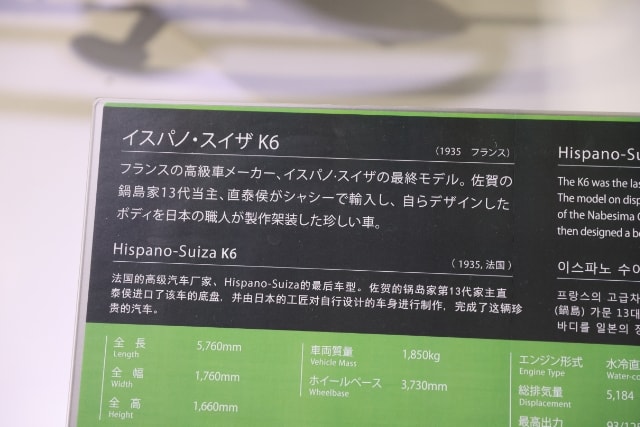

佐賀、鍋島藩の車

こんな車も。

アメ車と言えばこの巨大なフィン

メッサーシュミットが車を作るとこうなるのですね。

大学の時に、大学の先輩が乗っていた車も。中古車で足元の床に穴が空いていたのも懐かしい思い出

ジアジアーロのデザインが素敵ないすゞ117クーぺ。

ラリーカーの特別展が。

驚いたのは車体剛性の弱いRX7もラリー車になったのですね。

それにしても、昔の車は、単なる移動手段というよりもひとつの芸術作品のようで、ある意味、とてもセクシーな感じがします。

日曜日にも嫁さんを初釜に送った後に三重県へ。

この日は鉄分の多い日。

三重県三岐鉄道北勢線。日本最古のコンクリート眼鏡橋と珍しいねじり橋。そして現存する数少ないナローゲージ、軽便鉄道路線。

多くの撮り鉄が押しよせてきます。まだ早朝なので誰もいません。

そして撮り鉄が沢山来ると撮れない写真。他に写真を撮る人がいると中々近くに寄って撮ることはできませんので。

終点の阿下喜駅へ

ここにはこじんまりとした博物館も

中には貴重な資料も

地元の年輩の方達のボランティアで運営されているようです。

このまわりにミニ鉄道があって家族連れも沢山来ていて微笑ましい光景。

なんと、車歴が90年近く前の開業の頃の車両。実家の母親と同じ年。

いつもはなかを見学できるそうですが、コロナ変異株の急増で今日は中止する、とのこと。早くから来ていて車両を観ていたので、ボランティアの方が”鍵をかける前に覗いて良いよ!“と。木の香りがする本当に懐かさを。

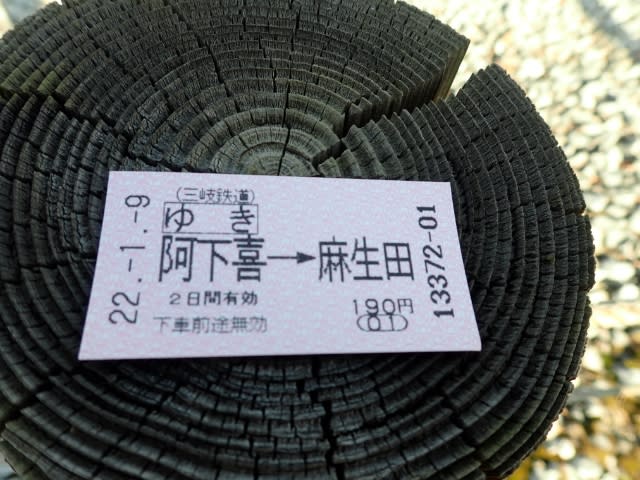

せっかくなので、ただ、写真を撮るだけではなく、寄付のつもりで乗車。ただ、1時間に1本なのでひと駅

現役時代に途中駅近くに取り引きの工場があってそこからこの北勢線に乗りました。当時は近鉄でしたが。それ以来。

幅の狭さを

博物館には手作りのガイド

ひと駅でしたが山の中の勾配を懐かしい吊り掛けモーターのうなり声を。縦に長い車両、左右に振られながら。

線路幅762mm。因みに普通のJR等の線路幅は1,067mm、新幹線は1,435mm

手作りのパンフレットに沿線ガイドもあったので今度は桑名(西桑名)から全線乗ってみようと。

阿下喜駅に戻ってきてから近くの日本唯一の鉄道貨物博物館へ。

遠方にはセメント原料の採掘跡も生々しい藤原岳を。因みに海上空港、中部国際空港、通称セントレアもここの山の土砂を使っています。

ボランティアの方達で運営

ちょうど大型変圧器を運ぶ“シキ”の塗装を。確か、昨年もこの”シキ“の塗装をしていました。本当にボランティアの暖かい気持ちが伝わります。

“シキ”の特徴、重量物を輸送するための多くの車輪。

構造物としての”鉄“の美しさを感じます。

山の上は残念でしたが、自動車、鉄道と鉄分補給をした新年の週末。

寒さも一段落してぽかぽかと。