週末に、久しぶりに和田山の模型屋さんへ。

阪堺電車が発売されたのを確認したうえで、同時に頼んでいた猫屋線用パーツ共々受け取りに。

阪堺電車は、9㎜レイアウト(ずっと仮眠中だが)に、「阪堺電車ミュージアム」を作る予定で集めているもの。しかし馴染みのない塗装は外しており、「黄色の雲形」塗装もこれが理由で買わなかった。

スメ[ク車輪とコキ106反射板は、必需品ですな。

で、今回はついにHOパーツのパンタグラフにも手を出した。

右側の「HO≠o11」の表記がある分が、猫屋線純正のパンタで、電車についてくるやつ。

左側2つは、カタログを見て「琴電・名鉄用」とあった分。「琴電・名鉄用」なら猫屋線にも使えるのではないかと思っての、試し買い。

チェックしてみると、

なんとパンタの幅が純正に比べると、一回り大きい。当然こうなると取付位置も変わり、屋根加工しなければ、パンタは設置できない。

集電舟は2本タイプになっているが、もう一つの方は1本舟になっており、今回は違いを見るためにも、両方買ってみた。

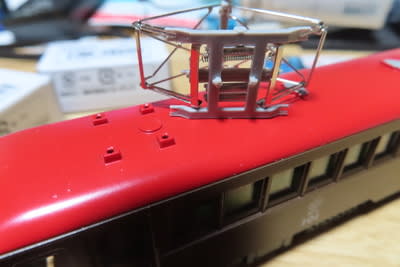

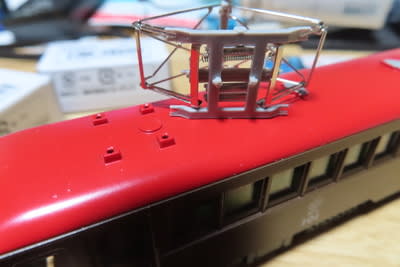

しかし最大の問題は、車両に載せた時のバランス。

パンタ幅がある分、車幅に対しちょっと大きな感じもするが、全体的に見るとバランスはさほど悪くなく、その気にならなくても使えそう。

ただ取付方法については違いがあり、純正パンタは、パンタ台四隅下部を車体に差し込むのに対し、琴電パンタは、パンタ台中央下部の2点を車体に差し込む。四隅にはダミー碍子をはめ込んで使うのが、大きな違い。

両方のパンタを載せると違和感はあるが、琴電パンタだけならば、「ちょっと大きめのパンタ」ぐらいの感じで、悪くはない。

パンタ付きのこの2両は、当面の間ケースには入れないので、ここが留置の定位置。

パンタ付き車両を入れるケースも考えにゃいかんな。

阪堺電車が発売されたのを確認したうえで、同時に頼んでいた猫屋線用パーツ共々受け取りに。

阪堺電車は、9㎜レイアウト(ずっと仮眠中だが)に、「阪堺電車ミュージアム」を作る予定で集めているもの。しかし馴染みのない塗装は外しており、「黄色の雲形」塗装もこれが理由で買わなかった。

スメ[ク車輪とコキ106反射板は、必需品ですな。

で、今回はついにHOパーツのパンタグラフにも手を出した。

右側の「HO≠o11」の表記がある分が、猫屋線純正のパンタで、電車についてくるやつ。

左側2つは、カタログを見て「琴電・名鉄用」とあった分。「琴電・名鉄用」なら猫屋線にも使えるのではないかと思っての、試し買い。

チェックしてみると、

なんとパンタの幅が純正に比べると、一回り大きい。当然こうなると取付位置も変わり、屋根加工しなければ、パンタは設置できない。

集電舟は2本タイプになっているが、もう一つの方は1本舟になっており、今回は違いを見るためにも、両方買ってみた。

しかし最大の問題は、車両に載せた時のバランス。

パンタ幅がある分、車幅に対しちょっと大きな感じもするが、全体的に見るとバランスはさほど悪くなく、その気にならなくても使えそう。

ただ取付方法については違いがあり、純正パンタは、パンタ台四隅下部を車体に差し込むのに対し、琴電パンタは、パンタ台中央下部の2点を車体に差し込む。四隅にはダミー碍子をはめ込んで使うのが、大きな違い。

両方のパンタを載せると違和感はあるが、琴電パンタだけならば、「ちょっと大きめのパンタ」ぐらいの感じで、悪くはない。

パンタ付きのこの2両は、当面の間ケースには入れないので、ここが留置の定位置。

パンタ付き車両を入れるケースも考えにゃいかんな。