どこまで下がる平均消費性向

報告が遅くなりましたが、6月7日、総務省発表の「家計調査」から、最近時点の平均消費性向の数字を載せておきます。

毎月数字が発表になるたびに、そろそろ下げ止まるのではないかと期待しながら見ているのですが、今回もその兆しは見えないようです。

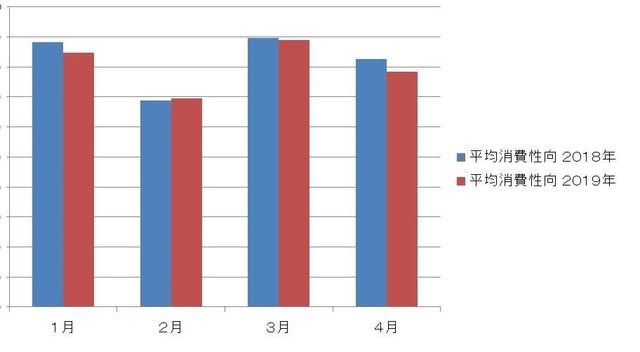

平均消費性向(2人以上勤労者所帯:%)の推移

総務省:家計調査報告

図に示しましたが、2019年4月、2人以上の勤労者所帯の平均消費性向は、78.3%で昨年の4月の82.7%に比べて4.6%ポイントの大幅低下になりました。今年になって4か月のうち3か月は低下です。

このところ、年々平均消費性向は下がってきていますが、4.6という数字は驚きです。

因みに2人以の上勤労者所帯の可処分所得は430,702円で、前年同月比2.5%の増加でしたが、消費支出は0.7%しか増えず、結果的に4.6%の平均消費性向の低下となったというのが「家計調査統計」の示すところです。

ご承知のように、消費支出の伸びない分は貯蓄が増えているという事ですが、このところの日本の家計は、老後に備えるのでしょう、貯蓄に専心しているようです。

過日ご報告しましたように、老後生活についての審議会の報告を、諮問した麻生財務相が受け取らないということで国会はまたごたごたですが、受け取らなくても、それで年金の環境がよくなるわけではないので、家計はさらに将来不安感を強め、貯蓄に走り、経済低迷の最大の要因である「消費不振」を「平均消費性向の低下」という要因で更に酷くすることが心配です。

「100年の安心」を政府が謳っても、国民が将来不安から貯蓄に走るという実態の背後にあるのは国民が政府の言うことを内心では信用していないという事なのでしょう。

こんな国民と政府の関係を象徴するのが「平均消費性向」の低下だとすれば、政府はもっともっと「平均消費性向」に目を向け、(日本は基本的には豊かな国ですから)どうすれば国民・家計が将来不安を感じなくてもいいような社会にできるかを本気で考えてほしいと思いながら、毎月「平均消費性向」の動きを追っています。

報告が遅くなりましたが、6月7日、総務省発表の「家計調査」から、最近時点の平均消費性向の数字を載せておきます。

毎月数字が発表になるたびに、そろそろ下げ止まるのではないかと期待しながら見ているのですが、今回もその兆しは見えないようです。

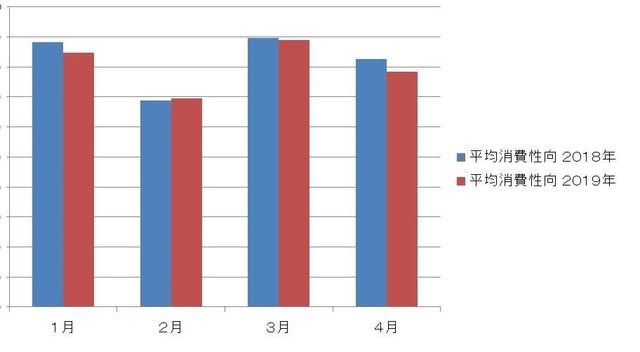

平均消費性向(2人以上勤労者所帯:%)の推移

総務省:家計調査報告

図に示しましたが、2019年4月、2人以上の勤労者所帯の平均消費性向は、78.3%で昨年の4月の82.7%に比べて4.6%ポイントの大幅低下になりました。今年になって4か月のうち3か月は低下です。

このところ、年々平均消費性向は下がってきていますが、4.6という数字は驚きです。

因みに2人以の上勤労者所帯の可処分所得は430,702円で、前年同月比2.5%の増加でしたが、消費支出は0.7%しか増えず、結果的に4.6%の平均消費性向の低下となったというのが「家計調査統計」の示すところです。

ご承知のように、消費支出の伸びない分は貯蓄が増えているという事ですが、このところの日本の家計は、老後に備えるのでしょう、貯蓄に専心しているようです。

過日ご報告しましたように、老後生活についての審議会の報告を、諮問した麻生財務相が受け取らないということで国会はまたごたごたですが、受け取らなくても、それで年金の環境がよくなるわけではないので、家計はさらに将来不安感を強め、貯蓄に走り、経済低迷の最大の要因である「消費不振」を「平均消費性向の低下」という要因で更に酷くすることが心配です。

「100年の安心」を政府が謳っても、国民が将来不安から貯蓄に走るという実態の背後にあるのは国民が政府の言うことを内心では信用していないという事なのでしょう。

こんな国民と政府の関係を象徴するのが「平均消費性向」の低下だとすれば、政府はもっともっと「平均消費性向」に目を向け、(日本は基本的には豊かな国ですから)どうすれば国民・家計が将来不安を感じなくてもいいような社会にできるかを本気で考えてほしいと思いながら、毎月「平均消費性向」の動きを追っています。