4日(金)。わが家に来てから今日で1831日目を迎え、声楽科・佐藤しのぶさんが9月29日、61歳で死去したが、死因は本人の意志で公表していない というニュースを見て感想を述べるモコタロです

故人をしのぶとともに冥福を祈るしかないけれど いったい何があったのだろう?

映画の関係で昨日の午前中、夕食の「豚バラのエリンギ炒め」と「モヤシ豚汁」を作りました 利き腕の右手が腱鞘炎で痛むので できるだけ力を入れなくて済む料理を選びました

利き腕の右手が腱鞘炎で痛むので できるだけ力を入れなくて済む料理を選びました

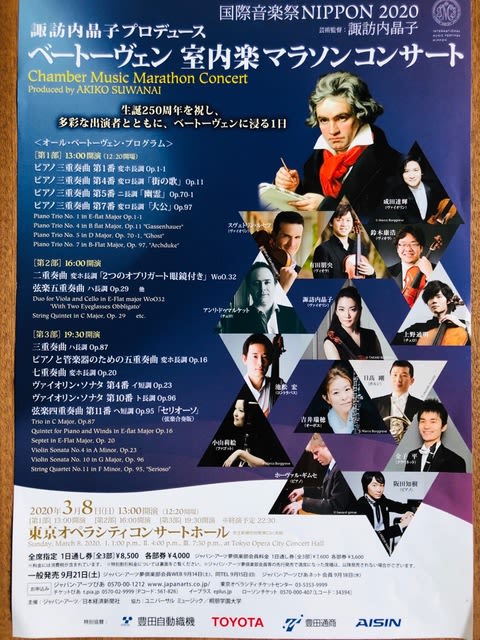

来年3月8日(日)午後1時から東京オペラシティコンサートホールで開かれる「諏訪内晶子プロデュース ベートーヴェン 室内楽マラソンコンサート」のうち、第1部のチケットを取りました プログラムは、ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲」①第1番変ホ長調作品1‐1、②第4番変ロ長調「街の歌」作品11、③第5番ニ長調「幽霊」作品70‐1、④第7番変ロ長調「大公」作品97です

プログラムは、ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲」①第1番変ホ長調作品1‐1、②第4番変ロ長調「街の歌」作品11、③第5番ニ長調「幽霊」作品70‐1、④第7番変ロ長調「大公」作品97です 演奏はヴァイオリン=成田達輝、チェロ=上野通明、ピアノ=阪田知樹、クラリネット=金子平ほかです

演奏はヴァイオリン=成田達輝、チェロ=上野通明、ピアノ=阪田知樹、クラリネット=金子平ほかです 本当は第2部も第3部も聴きたいのですが、座りっぱなしは腰痛が悪化する恐れがあるので止めました

本当は第2部も第3部も聴きたいのですが、座りっぱなしは腰痛が悪化する恐れがあるので止めました

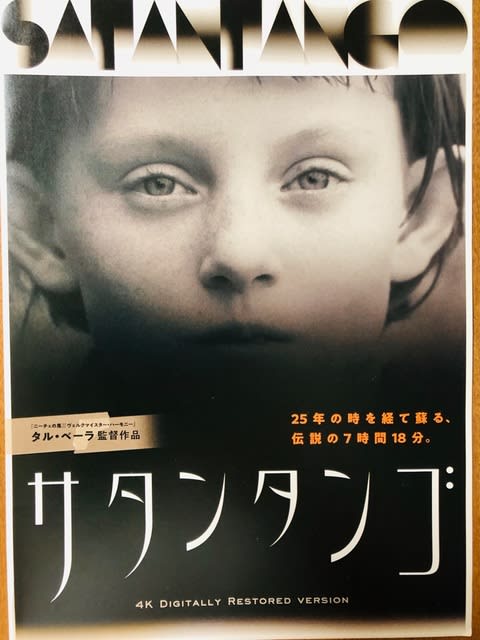

昨日、渋谷の「シアター・イメージ・フォーラム」でタル・ベーラ監督・脚本による1994年ハンガリー・ドイツ・スイス合作映画「サタン・タンゴ」(モノクロ・7時間18分 )を観ました

)を観ました

この映画はハンガリーのタル・ベーラ監督が足かけ4年の歳月をかけて完成させた長編大作です 製作から25年を経た今年、4Kデジタル・レストア版として初めて劇場公開されました

製作から25年を経た今年、4Kデジタル・レストア版として初めて劇場公開されました 世界的権威のある英文学賞ブッカー国際賞を受賞したクラスナホルカイ・ラースローの同名小説が原作で、タンゴのステップ(6歩前に、6歩後ろへ)に呼応した12章で構成されています

世界的権威のある英文学賞ブッカー国際賞を受賞したクラスナホルカイ・ラースローの同名小説が原作で、タンゴのステップ(6歩前に、6歩後ろへ)に呼応した12章で構成されています

舞台は社会主義圏崩壊前の、秋の長雨が始まる直前のハンガリーのある村。シュミットはクラーネルと組んで村人たちの貯金を持ち逃げする計画を企てていた その話をシュミットが彼の女房にしているところを盗み聞きしていたフタキは、自分もその話に乗ることを思い付く

その話をシュミットが彼の女房にしているところを盗み聞きしていたフタキは、自分もその話に乗ることを思い付く その時、家にやってきた女は「1年半前に死んだはずのイリミアーシュたちが帰ってきた」と、にわかには信じられないことを口にする

その時、家にやってきた女は「1年半前に死んだはずのイリミアーシュたちが帰ってきた」と、にわかには信じられないことを口にする 予言者のようなイルミアーシュが帰ってくることを耳にした村人たちは、酒場に集まり議論するが、やがてその場は酒宴となり、いつものように夜が更けていった

予言者のようなイルミアーシュが帰ってくることを耳にした村人たちは、酒場に集まり議論するが、やがてその場は酒宴となり、いつものように夜が更けていった そして翌日、女の言葉通りにイリミアーシュたちが村に帰ってきた。彼の帰還に村人たちは危機感を抱く。村人たちが悪魔のようなタンゴを踊り狂っているとき、少女エシュティケが猫いらずを飲んで自殺したことから、イリミアーシュは「この村に災厄が見舞っており、最後の審判が下されようとしている。私は皆さんを助けに来たのだ。生活を保障し零落した村人たちをまとめるような見本農場を作ることにした。しかし、それには資金がいる

そして翌日、女の言葉通りにイリミアーシュたちが村に帰ってきた。彼の帰還に村人たちは危機感を抱く。村人たちが悪魔のようなタンゴを踊り狂っているとき、少女エシュティケが猫いらずを飲んで自殺したことから、イリミアーシュは「この村に災厄が見舞っており、最後の審判が下されようとしている。私は皆さんを助けに来たのだ。生活を保障し零落した村人たちをまとめるような見本農場を作ることにした。しかし、それには資金がいる 」と演説し、村人から大金を集め、夢の荘園計画に乗り出した。村人の何人かは彼を信じてついていったが、辿り着いた荘園は荒れ果てていた。彼は救世主ではなかった

」と演説し、村人から大金を集め、夢の荘園計画に乗り出した。村人の何人かは彼を信じてついていったが、辿り着いた荘園は荒れ果てていた。彼は救世主ではなかった

私がこの手の長編大作を観るのは、2015年に公開された濱口竜介監督「ハッピーアワー」(5時間17分)以来です 今回の「サタン・タンゴ」(7時間18分)は、それを大きく上回るマイ・ロンゲスト・シネマです

今回の「サタン・タンゴ」(7時間18分)は、それを大きく上回るマイ・ロンゲスト・シネマです 以前から、この映画を観なければ後で絶対後悔すると思っていました。覚悟を決めて観た映画です

以前から、この映画を観なければ後で絶対後悔すると思っていました。覚悟を決めて観た映画です

当日の上映スケジュールは、午後12時30分上映開始(短い予告あり)-約2時間15分ー(休憩10分)ー約2時間ー(休憩30分)ー約3時間で、終演は午後8時40分でした

前述の通り、この作品はタンゴのステップ(6歩前に、6歩後ろへ)に呼応した次の12章から構成されています

①やつらがやってくるという知らせ、②我々は復活する、③何かを知ること、④蜘蛛の仕事 その1、⑤ほころびる、⑥蜘蛛の仕事 その2(悪魔のオッパイ 悪魔のタンゴ)、⑦イリミアーシュが演説をする、⑧正面からの眺望、⑨天国に行く?悪魔にうなされる?、⑩裏からの眺望、⑪悩みと仕事ばかり、⑫輪は閉じる (以下ネタバレ)

(以下ネタバレ)

冒頭は牛の群れを追う長いワンカット(約8分)の移動撮影ですが、これについて日本経済新聞の古賀重樹編集委員がタル・ベーラ監督にインタビューしたところ「オペラの序曲のようなものだ。また観客との取引でもある この場面を見たいと思った人は、最後まで見てくれるだろう。あのシーンを撮るために牛を1か月近く毎日トレーニングした。同じ方向に動くようにね

この場面を見たいと思った人は、最後まで見てくれるだろう。あのシーンを撮るために牛を1か月近く毎日トレーニングした。同じ方向に動くようにね 」と答えています(9月28日付日本経済新聞)。

」と答えています(9月28日付日本経済新聞)。

この映画には、一度見たら忘れられない個性的な顔をした登場人物が何人も出てきますが、前出のインタビューによると「出演者の大半は非職業俳優で、作曲家、美術家、映画監督もいる」とのことです 冒頭の牛の群れと同じように、動物たちの意図せざる”演技”が印象的です

冒頭の牛の群れと同じように、動物たちの意図せざる”演技”が印象的です この映画には犬が、猫が、豚が、フクロウが、蜘蛛が、馬が登場します

この映画には犬が、猫が、豚が、フクロウが、蜘蛛が、馬が登場します 中でも兄が自分を騙して大切なお金を使ってしまったことから、少女エシュティケが、その代償行為として自分より弱い猫をイジメ抜き、猫いらず入りの牛乳を無理やり飲ませて毒殺するシーンは衝撃的です

中でも兄が自分を騙して大切なお金を使ってしまったことから、少女エシュティケが、その代償行為として自分より弱い猫をイジメ抜き、猫いらず入りの牛乳を無理やり飲ませて毒殺するシーンは衝撃的です エシュティケは猫の首を持って無理やり毒入り牛乳の器に顔を突っ込むのですが、猫はペロリと舌なめずりをしたかと思うと、次第に動きが鈍くなり、顔を器にうずめたまま動かなくなります

エシュティケは猫の首を持って無理やり毒入り牛乳の器に顔を突っ込むのですが、猫はペロリと舌なめずりをしたかと思うと、次第に動きが鈍くなり、顔を器にうずめたまま動かなくなります このシーンこそ、長いワンカットでなければ視覚効果が得られない場面だと思います

このシーンこそ、長いワンカットでなければ視覚効果が得られない場面だと思います 子どもは残酷なことをして平気なものですが、現代においては親の方が子に対して残酷なことをして平気な世の中に逆戻りしてしまいました

子どもは残酷なことをして平気なものですが、現代においては親の方が子に対して残酷なことをして平気な世の中に逆戻りしてしまいました

人間、動物と並んで印象に残るのは「雨」と「ぬかるみ」です この映画の舞台設定が秋の長雨の直前のハンガリーということもあり、映画の半分以上は雨が降っているシーンではないかと思うほど終始雨が降っています

この映画の舞台設定が秋の長雨の直前のハンガリーということもあり、映画の半分以上は雨が降っているシーンではないかと思うほど終始雨が降っています さらに付け加えれば、土砂降りの雨にも関わらず、どのシーンでも誰一人傘をさして外を歩く人がいないのです

さらに付け加えれば、土砂降りの雨にも関わらず、どのシーンでも誰一人傘をさして外を歩く人がいないのです

「イリミアーシュが演説をする」では、彼がキュ―バ人民を救った英雄チェ・ゲバラのようにも見えたし、サリン事件を引き起こした麻原彰晃のようにも見えました 結果的に予言者のような顔をして、村人を騙して金を巻き上げたという観点から見れば、イリミアーシュは詐欺師であり、この映画のテーマは「皆さん、うまい話には気を付けましょうね

結果的に予言者のような顔をして、村人を騙して金を巻き上げたという観点から見れば、イリミアーシュは詐欺師であり、この映画のテーマは「皆さん、うまい話には気を付けましょうね 」ということになりそうです

」ということになりそうです さらに言えば、彼は警察の管理下にあり、村人たちの行動を報告する義務を負っていたことを考えると、まるでコメディーではないか、とさえ思います

さらに言えば、彼は警察の管理下にあり、村人たちの行動を報告する義務を負っていたことを考えると、まるでコメディーではないか、とさえ思います

しかし、タル・ベーラ監督は前出のインタビューで 「人を裁いてはいけない。何が善で何が悪か、誰が知っている? 私にはわからない 私の仕事は人々を理解することだ。観察し、見たものを分かち合うことだ。そのために覚めた、優しいまなざしを持たなくてはいけない

私の仕事は人々を理解することだ。観察し、見たものを分かち合うことだ。そのために覚めた、優しいまなざしを持たなくてはいけない 」と語っています

」と語っています

観終わって思うのは、「果たして7時間18分の時間が必要だったのか 」という疑問です

」という疑問です 私にとって、2時間の映画の2本立ては日常のことで驚きはないのですが、さすがに1つの作品で7時間18分となると、いくら何でも長いと思います

私にとって、2時間の映画の2本立ては日常のことで驚きはないのですが、さすがに1つの作品で7時間18分となると、いくら何でも長いと思います この映画を観て「意外と長さは感じなかった

この映画を観て「意外と長さは感じなかった 」という感想を述べる人がいるとすれば、相当無理をしていると思います。長いものは長いのです

」という感想を述べる人がいるとすれば、相当無理をしていると思います。長いものは長いのです これについてタル・ベーラ監督は前出のインタビューで「これが完璧な長さだ

これについてタル・ベーラ監督は前出のインタビューで「これが完璧な長さだ 映画にはそれぞれあるべき長さがある。それは市場原理とは別のものだ

映画にはそれぞれあるべき長さがある。それは市場原理とは別のものだ 」と述べています。それはそれとして分からないでもないのですが、例えば「蜘蛛の仕事 その2 悪魔のオッパイ 悪魔のタンゴ」でタンゴを踊るシーンは、「いつになったらこの踊りは終わるのか? 登場人物たちは踊り疲れて倒れ込んでしまうのではないか

」と述べています。それはそれとして分からないでもないのですが、例えば「蜘蛛の仕事 その2 悪魔のオッパイ 悪魔のタンゴ」でタンゴを踊るシーンは、「いつになったらこの踊りは終わるのか? 登場人物たちは踊り疲れて倒れ込んでしまうのではないか まさに これこそ『サタン・タンゴ(悪魔のタンゴ)』ではないか

まさに これこそ『サタン・タンゴ(悪魔のタンゴ)』ではないか 」と思うほどワンカットが長く感じました

」と思うほどワンカットが長く感じました

この映画を、政治的なメッセージを込めた作品として捉える向きがあるかも知れませんが、前出のインタビューでタル・ベーラ監督は「これは社会や政治状況についての映画ではない。私が探していたのは永遠なものだ 人間はなぜ存在するのか、という本質的な問いだ。だから25年経った今もこの映画は古びていない

人間はなぜ存在するのか、という本質的な問いだ。だから25年経った今もこの映画は古びていない 100年経っても変わらぬ何かを描いている」と語っています

100年経っても変わらぬ何かを描いている」と語っています

間違いなく7時間18分は長いです しかし、それだけの時間をこの作品を観るために費やす価値がある映画だと思います

しかし、それだけの時間をこの作品を観るために費やす価値がある映画だと思います

toraブログのトータル訪問者数が130万IPを超えました( 1,300,772 I P )。これもひとえに普段からお読みいただいている皆さまのお陰と感謝申し上げます これからも右手の腱鞘炎にもめげず、1日も休まず書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからも右手の腱鞘炎にもめげず、1日も休まず書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします