25日(水)。わが家に来てから今日で2691日目を迎え、国際人権団体のUNウォッチは23日、ロシアの在ジュネーブ国連代表部のボリス・ボンダレフ参事官が、「いまロシアの外務省は外交をしていない。うそを広め、憎しみと戦争をあおっている。ロシアにはもはや同盟国はない」とし、ウクライナ侵攻に抗議して辞職し亡命したと発表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ロシアの蛮行を恥ずかしいと思うなら 彼に続いて戦争を批判して亡命した方がいい

昨日、夕食に「真鯛の塩焼き」「マグロの山掛け」「生野菜サラダ」「冷奴・ウニ醤油かけ」「ジャガイモの味噌汁」を作りました あとは前日の「炊き込みご飯」ですが、おこげの部分で、一番美味しいところです

あとは前日の「炊き込みご飯」ですが、おこげの部分で、一番美味しいところです 和食はヘルシーでいいですね

和食はヘルシーでいいですね

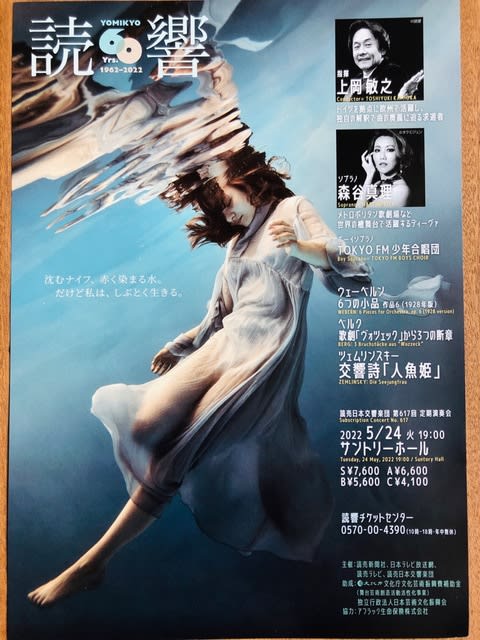

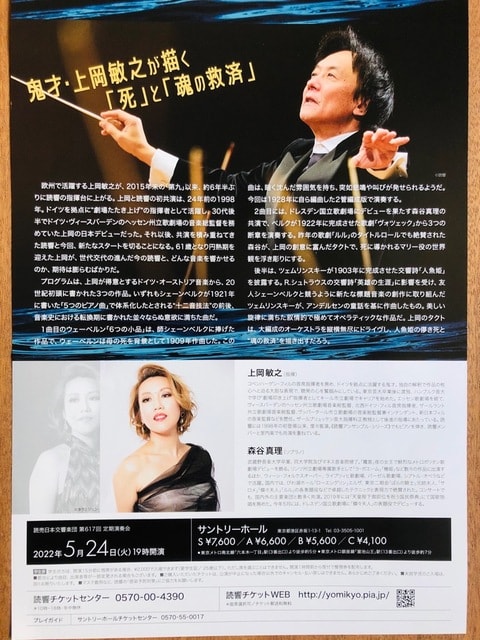

昨夕、サントリーホールで「読売日響 第617回 定期演奏会」を聴きました プログラムは①ウェーベルン「6つの小品」、②ベルク:歌劇「ヴォツェック」から3つの断章、③ツェムリンスキー:交響詩「人魚姫」です

プログラムは①ウェーベルン「6つの小品」、②ベルク:歌劇「ヴォツェック」から3つの断章、③ツェムリンスキー:交響詩「人魚姫」です 演奏は③のソプラノ独唱=森谷真理、ボーイソプラノ=TOKYO FM 少年合唱団、指揮=上岡敏之です

演奏は③のソプラノ独唱=森谷真理、ボーイソプラノ=TOKYO FM 少年合唱団、指揮=上岡敏之です

新シーズン第1回目の定期演奏会です。私は今期から席替えをし、1階センターブロック右通路側に移動しました 今までは1階最後列に近い席だったので、楽団員の顔がよく見えませんでしたが、これからは識別できます

今までは1階最後列に近い席だったので、楽団員の顔がよく見えませんでしたが、これからは識別できます やっぱりコンサートは目で見て耳で聴くものだと思います

やっぱりコンサートは目で見て耳で聴くものだと思います

オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの読響の並び コンマスは長原幸太、その隣は小森谷巧というダブルコンマス態勢を敷きます

コンマスは長原幸太、その隣は小森谷巧というダブルコンマス態勢を敷きます 第2ヴァイオリンのトップには育休明けの瀧村依里さんが現場復帰しています

第2ヴァイオリンのトップには育休明けの瀧村依里さんが現場復帰しています おかえりなさい

おかえりなさい

1曲目はウェーベルン「6つの小品」です この曲はアントン・ウェーベルン(1883ー1945)が1910年に作曲、1913年3月31日にウィーンで初演された、無調への方向を示した作品です

この曲はアントン・ウェーベルン(1883ー1945)が1910年に作曲、1913年3月31日にウィーンで初演された、無調への方向を示した作品です 柴辻純子さんの「プログラム・ノート」によると、ウェーベルンは1933年にこの曲の各曲について次のように記しているとのこと

柴辻純子さんの「プログラム・ノート」によると、ウェーベルンは1933年にこの曲の各曲について次のように記しているとのこと 第1曲「カタストロフの予感」、第2曲「その成就」、第3曲「微妙なコントラスト」、第4曲「葬送行進曲」、第5曲&第6曲「エピローグ:追想と諦念」

第1曲「カタストロフの予感」、第2曲「その成就」、第3曲「微妙なコントラスト」、第4曲「葬送行進曲」、第5曲&第6曲「エピローグ:追想と諦念」

上岡が登場、さっそく演奏に入りますが、ウェーベルンのコメント通り、第1曲は「破綻の予感」を感じさせ、第2曲は まさに音楽が「破綻」していて、第3曲は「微妙」で、第4曲は「ほとんど絶望的」で、第5曲と第6曲は「思い出と諦め」です はっきり言って、よく分からない曲でした

はっきり言って、よく分からない曲でした

2曲目はベルク:歌劇「ヴォツェック」から3つの断章です 「ヴォツェック」はアルバン・ベルク(1885ー1935)が1914年から1922年にかけて作曲しましたが、なかなか上演されず、1924年に組曲編曲版が作曲され同年6月15日にフランクフルトで上演されました

「ヴォツェック」はアルバン・ベルク(1885ー1935)が1914年から1922年にかけて作曲しましたが、なかなか上演されず、1924年に組曲編曲版が作曲され同年6月15日にフランクフルトで上演されました また、オペラとしては1925年にベルリンで初演されました

また、オペラとしては1925年にベルリンで初演されました 物語は「しがない一兵卒のヴォツェックはマリーを情婦として子供もいるが、鼓手長と彼女との関係を知り、マリーを殺害、自らも池に身を投げて死ぬ」という内容です

物語は「しがない一兵卒のヴォツェックはマリーを情婦として子供もいるが、鼓手長と彼女との関係を知り、マリーを殺害、自らも池に身を投げて死ぬ」という内容です

「第1曲」は歌劇の第1幕第2場と第3場から、「第2曲」は第3幕第1場から、「第3曲」は第3幕第4場と第5場から採られています

この演奏で圧巻だったのはソプラノ森谷真理の破壊力のある絶唱です エキセントリックなマリーの心理を絶妙に歌い上げました

エキセントリックなマリーの心理を絶妙に歌い上げました TOKYO FM 少年合唱団の小学生たちも良かったです

TOKYO FM 少年合唱団の小学生たちも良かったです また、コンマスの長原幸太、ヴィオラ首席の鈴木康浩、チェロ首席の遠藤真理のソロが際立っていました

また、コンマスの長原幸太、ヴィオラ首席の鈴木康浩、チェロ首席の遠藤真理のソロが際立っていました

プログラム後半はツェムリンスキー:交響詩「人魚姫」です ツェムリンスキーといえばマーラーの妻アルマの作曲の師匠として名前が知られています

ツェムリンスキーといえばマーラーの妻アルマの作曲の師匠として名前が知られています

この曲はアレクサンダー・ツェムリンスキー(1871ー1942)が1902年から翌03年にかけて作曲、1905年1月25日にウィーンで初演されました 「人魚姫」はアンデルセンの同名の童話に基づくオーケストラのためのファンタジーです

「人魚姫」はアンデルセンの同名の童話に基づくオーケストラのためのファンタジーです 第1楽章「極めて適度に活発に」、第2楽章「大きく動いて、ざわめくように」、第3楽章「苦悩に満ちた表現で、広大に」の3楽章から成ります

第1楽章「極めて適度に活発に」、第2楽章「大きく動いて、ざわめくように」、第3楽章「苦悩に満ちた表現で、広大に」の3楽章から成ります

上岡の指揮で第1楽章が開始されます 低弦により静かに奏でられる音楽は深い海の底を連想させます

低弦により静かに奏でられる音楽は深い海の底を連想させます そして長原幸太のヴァイオリン・ソロが人魚姫の主題を哀しく奏でます

そして長原幸太のヴァイオリン・ソロが人魚姫の主題を哀しく奏でます これが素晴らしい

これが素晴らしい そして、金子平のクラリネット、蠣崎耕三のオーボエ、倉田優のフルートが演奏に華を添えます

そして、金子平のクラリネット、蠣崎耕三のオーボエ、倉田優のフルートが演奏に華を添えます 第2楽章は起伏の激しい音楽が続きます。第3楽章では弦楽器によるニュアンスに満ちた繊細な演奏が光ります

第2楽章は起伏の激しい音楽が続きます。第3楽章では弦楽器によるニュアンスに満ちた繊細な演奏が光ります そしてドラマティックなフィナーレを迎えます

そしてドラマティックなフィナーレを迎えます

どうやら私はこの曲を同じ読響(しかも長原コンマス)で聴いたことがあるようです しかし、忘却力が進んだ現在では全く思い出すことが出来ません

しかし、忘却力が進んだ現在では全く思い出すことが出来ません 今回聴いて感じたのは、「人魚姫」は思ったよりもドラマティックな曲で、同時代のマーラーとは違った意味での表現者だったということです

今回聴いて感じたのは、「人魚姫」は思ったよりもドラマティックな曲で、同時代のマーラーとは違った意味での表現者だったということです

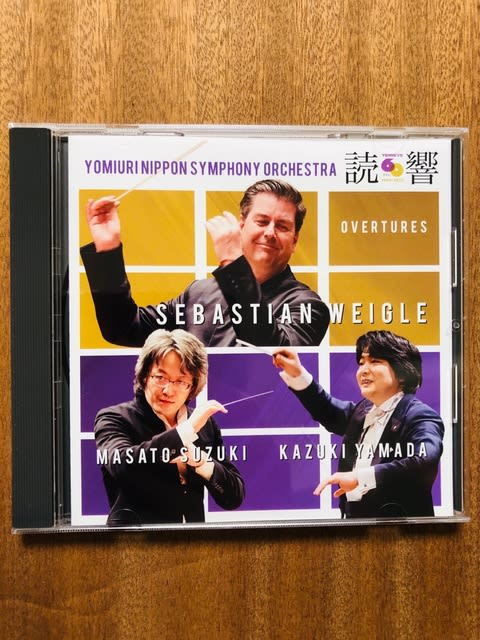

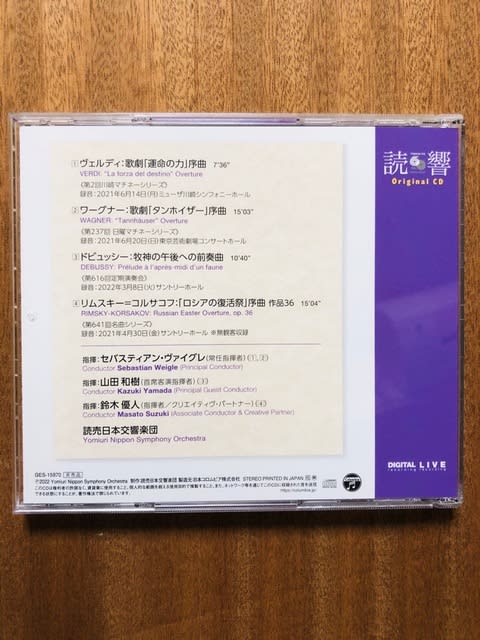

帰りがけに読響の受付で、会員継続特典CDをいただいてきました ①ヴァイグレ指揮によるチャイコフスキー「交響曲第5番」のCDか ②ヴァイグレ指揮によるヴェルディ「運命の力」序曲ほか3曲のCDを選ぶことになっていますが、②を選びました

①ヴァイグレ指揮によるチャイコフスキー「交響曲第5番」のCDか ②ヴァイグレ指揮によるヴェルディ「運命の力」序曲ほか3曲のCDを選ぶことになっていますが、②を選びました 指揮者が3人で、曲目が4曲で面白そうだからです

指揮者が3人で、曲目が4曲で面白そうだからです