2日(土)。わが家に来てから今日で2729日目を迎え、6月のG7の際にイギリスのジョンソン首相が「ジャケットは脱ぐ?着る?われわれがプーチンよりタフだと示そう」と言い、カナダのトルドー首相が「上半身裸で馬に乗ろうか」とジョークを言ったことに対し、プーチン大統領は「上下どちらを脱ぎたかったか分からないが、いずれにしても気色の悪い光景になっただろう」と述べた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

プーチンもジョークで返すことが分かったが ウクライナ侵略はジョークで済まない

昨日、夕食に「チキンステーキ」を作りました。あとは「もやしの味噌汁」です 鶏肉は柔らかく仕上がり美味しく出来ました

鶏肉は柔らかく仕上がり美味しく出来ました

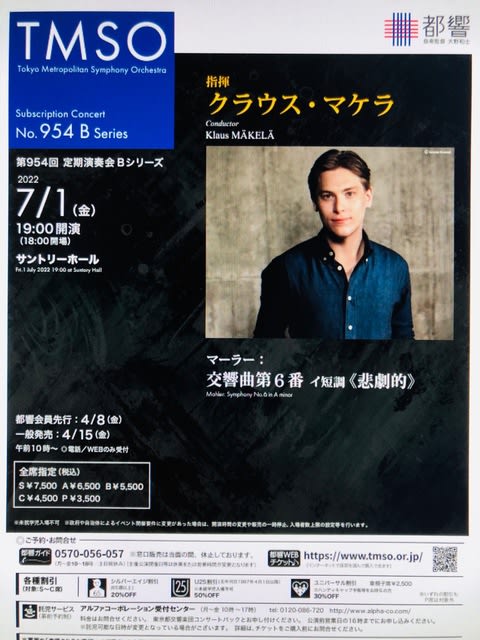

昨夕、サントリーホールで東京都交響楽団の「第954回定期演奏会」を聴きました プログラムはマーラー「交響曲第6番 イ短調 ”悲劇的”」です

プログラムはマーラー「交響曲第6番 イ短調 ”悲劇的”」です 指揮はクラウス・マケラです

指揮はクラウス・マケラです

クラウス・マケラは1996年フィンランド生まれの26歳。シベリウス・アカデミーでヨルマ・パヌラに指揮を学び、マルコ・ユロネン、ティモ・ハンヒネン、ハンヌ・キースキにチェロを学ぶ チェリストとして活動しつつ、指揮者として10代で頭角を現す

チェリストとして活動しつつ、指揮者として10代で頭角を現す 現在オスロ・フィル首席指揮者兼芸術顧問、パリ管弦楽団芸術顧問兼音楽監督、トゥルク音楽祭芸術監督を務めており、2027年から名門ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者に就任することが発表されています

現在オスロ・フィル首席指揮者兼芸術顧問、パリ管弦楽団芸術顧問兼音楽監督、トゥルク音楽祭芸術監督を務めており、2027年から名門ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者に就任することが発表されています

私がマケラの指揮に接するのは6月26日の都響プロムナードコンサートにおけるショスタコーヴィチ「交響曲第7番”レニングラード”」に次いで2度目です

会場は文字通り満席です。マケラ人気、ハンパありません

オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスといういつもの都響の並び。コンマスは四方恭子、隣は矢部達哉というダブルコンマス態勢を敷きます チェロのトップに控えているのは葵トリオの伊東裕君ではないだろうか

チェロのトップに控えているのは葵トリオの伊東裕君ではないだろうか 6月26日にも出演していました

6月26日にも出演していました

「交響曲第6番 イ短調 ”悲劇的”」は、グスタフ・マーラー(1860ー1911)が1903年から05年にかけて作曲、1906年5月27日にエッセンで初演されました 第1楽章「アレグロ・エネルジコ、マ・ノン・トロッポ 激しく、しかし活発に」、第2楽章「アンダンテ・モデラート」、第3楽章「スケルツォ:重々しく」、第4楽章「フィナーレ:アレグロ・モデラート」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・エネルジコ、マ・ノン・トロッポ 激しく、しかし活発に」、第2楽章「アンダンテ・モデラート」、第3楽章「スケルツォ:重々しく」、第4楽章「フィナーレ:アレグロ・モデラート」の4楽章から成ります

満場の拍手の中、背の高いスマートなマケラが指揮台に上ります 演奏に先立って私は、先日のショスタコーヴィチ「交響曲第7番”レニングラード」冒頭の演奏が驚くべき速いテンポだったことから、冒頭をレニングラード並みのスピードで駆け抜けるのではないか、と予想を立てていました

演奏に先立って私は、先日のショスタコーヴィチ「交響曲第7番”レニングラード」冒頭の演奏が驚くべき速いテンポだったことから、冒頭をレニングラード並みのスピードで駆け抜けるのではないか、と予想を立てていました しかし、実際には一歩一歩着実に踏み占めるような行進曲のテンポで進められました

しかし、実際には一歩一歩着実に踏み占めるような行進曲のテンポで進められました 弦楽セクションの激しいキザミが印象的です

弦楽セクションの激しいキザミが印象的です オーボエ首席の広田智之の演奏が素晴らしい

オーボエ首席の広田智之の演奏が素晴らしい

第2楽章と第3楽章は、指揮者によって演奏順が変わります マケラは第2楽章「アンダンテ・モデラート」 ⇒ 第3楽章「スケルツォ」の順に演奏しましたが、私が予習に使ったテオドール・クルレンティス指揮ムジカ・エテルナによるCDでは第2楽章「スケルツォ」 ⇒ 第3楽章「アンダンテ・モデラート」の順になっています

マケラは第2楽章「アンダンテ・モデラート」 ⇒ 第3楽章「スケルツォ」の順に演奏しましたが、私が予習に使ったテオドール・クルレンティス指揮ムジカ・エテルナによるCDでは第2楽章「スケルツォ」 ⇒ 第3楽章「アンダンテ・モデラート」の順になっています この件については、月刊「都響」6月号に掲載の小室敬幸氏による「スコアの深読み」に概要次のように書かれています

この件については、月刊「都響」6月号に掲載の小室敬幸氏による「スコアの深読み」に概要次のように書かれています

「初版は第2楽章『スケルツォ』、第3楽章『アンダンテ・モデラート』で出版され、初演に向けたリハーサルもこの順に進めたが、初演演奏では順番を逆にしてしまった マーラーが生前に指揮した3回の演奏では全て第2楽章「アンダンテ・モデラート」、第3楽章「スケルツォ」の順で演奏された

マーラーが生前に指揮した3回の演奏では全て第2楽章「アンダンテ・モデラート」、第3楽章「スケルツォ」の順で演奏された その後、国際グスタフ・マーラー協会内部で論争があり、同協会による最新の校訂版によると「アンダンテ・モデラート ⇒ スケルツォ」となっている

その後、国際グスタフ・マーラー協会内部で論争があり、同協会による最新の校訂版によると「アンダンテ・モデラート ⇒ スケルツォ」となっている 」

」

第2楽章「アンダンテ・モデラート」でも広田智之のオーボエが素晴らしい また、マーラーはこの曲を含めて夏にオーストリアのアルプス山中で作曲したことから、この楽章ではカウベルの長閑な音が聴こえてきます

また、マーラーはこの曲を含めて夏にオーストリアのアルプス山中で作曲したことから、この楽章ではカウベルの長閑な音が聴こえてきます 弦楽アンサンブルが美しく響きます

弦楽アンサンブルが美しく響きます 全4楽章の中で最もリラックスできる音楽です

全4楽章の中で最もリラックスできる音楽です

第3楽章「スケルツォ」は第1楽章冒頭の行進曲の変奏であることに違いありません ホルンのアンサンブルが見事です

ホルンのアンサンブルが見事です 指揮をとるマケラは時に楽しそうな表情を見せます

指揮をとるマケラは時に楽しそうな表情を見せます

第4楽章は冒頭のチューバの演奏が素晴らしい 四方恭子のヴァイオリン・ソロも美しい

四方恭子のヴァイオリン・ソロも美しい 中盤では木管楽器群がベルアップ奏法を見せます

中盤では木管楽器群がベルアップ奏法を見せます また、トランペットがベルアップを見せた直後、1度目のハンマーが打ち下ろされます。近くにスタンバイしているハープの高野麗音さんは、振動で何センチか浮いたのではないか、と想像します

また、トランペットがベルアップを見せた直後、1度目のハンマーが打ち下ろされます。近くにスタンバイしているハープの高野麗音さんは、振動で何センチか浮いたのではないか、と想像します

マケラは90分弱を集中力を切らすことなく、アグレッシブな指揮により都響のメンバーから持てる力を全て引き出し、熱演を展開しました

カーテンコールが繰り返されます マケラが四方コンマスに「立って

マケラが四方コンマスに「立って 」と促しても彼女が立たないので、マケラだけが拍手を浴びます

」と促しても彼女が立たないので、マケラだけが拍手を浴びます これが何度か繰り返され、場内の照明が点いて初めてマケラは聴衆から解放されました

これが何度か繰り返され、場内の照明が点いて初めてマケラは聴衆から解放されました 間違いなくこれからのクラシック界を牽引するカリスマ指揮者と言えるでしょう

間違いなくこれからのクラシック界を牽引するカリスマ指揮者と言えるでしょう

指揮するマケラも演奏する都響のメンバーも、あまりの集中力の連続に最後はクタクタに疲れてしまったのではないかと想像しますが、それは心地の良いものに違いありません