あけぼの像

(説明は、稚内市役所HPより引用)

北海道の牛乳生産量100万トンを突破と、飼育乳牛50万頭突破を記念して、昭和46年7月、宗谷岬の丘陵上に建設されました。

この像は、牧柵をかたどった台座の上に、野良着姿の男女が南に果てしなく広がる宗谷丘陵を見つめながら力強く立っているブロンズ像で、“天北酪農の夜明け”を象徴したものです。

旧海軍望楼

(説明は、稚内市役所HPより引用)

帝政ロシアとの国交が悪化し始めた明治35年に、国境の備えとして旧帝国海軍が建設したもので、当時最強といわれたロシアのバルチック艦隊が、宗谷海峡、津軽海峡、東シナ海のどこかを通過し、ウラジオストクに集結するかを察知することは、戦略上極めて重大であったことから、同望楼の海上監視にも、任務の重要性が課せられました。

日露戦争の終結に伴い望楼の使命は終わりましたが、その後も、大正9年沿海州で起きた尼港事件(※)では無線通信基地として、太平洋戦争では対潜水艦監視基地として使用されました。

稚内では明治年代の建築物で現存する唯一のもので、昭和43年12月、市の有形文化財に指定されました。

※尼港事件(にこうじけん)

アムール河(黒竜省)河口から40キロメートル上流の港町尼港(ニコラェフスク)で発生した邦人虐殺事件。ロシア革命後、わが国のシベリア出兵に反感をもつパルチザン(遊撃隊)が、大正9年3月から5月の間に引き起こした事件で、日本守備隊、邦人合わせて700人が虐殺されています。

平和の碑

(説明は、稚内市役所HPより引用)

太平洋戦争中の昭和18年10月、宗谷岬沖で日本海軍によって撃沈されたアメリカ海軍潜水艦「ワフー号」の乗組員80名と、ワフー号によって日本海で沈められた日本商船5隻の犠牲者690名を慰霊するため、戦後50年の年にあたる平成7年9月に日米合同で建立されました。日米合同で慰霊碑を建立するのは、わが国では初めてのことであり、平和を願う両国民の気持ちが込められています。

―碑文―

1943年10月11日、宗谷海峡において5時間に及ぶ日本海軍とアメリカ合衆国海軍との間で悲痛な戦いが繰り広げられた。

この場所により、北東12マイルの宗谷海峡にアメリカ潜水艦ワフーSS238号乗組員80名のアメリカ人が眠っている。また、ワフー号の攻撃による多くの日本人の犠牲者が日本海に眠っている。

この碑は、日本側の人々とワフー号に眠る乗員の家族とによって設立されたものである。

かつての敵は、今日、兄弟として出会い、両国の平和が尽きることのないよう、また、我々が今あたためている友情が決して再び壊れることのないよう、献身したい。

祈りの塔

(説明は、稚内市役所HPより引用)

昭和58年9月1日未明、世界を震撼させた”大韓航空機撃墜事件”が眼前のサハリン西海域で起きました。

「祈りの塔」は2周忌にあたる昭和60年9月1日に、遭難者の慰霊と世界の恒久平和を願い、遺族会の資金と、稚内市をはじめとする全国からの浄財をもとに、サハリンを臨む宗谷岬の高台に建立されたものです。

塔の周辺には地域の婦人部が世界平和の願いを込めて追い丹誠込めて植栽しているアルメリア花壇があります。

碑文

愛と誓いを捧げる

あなたたちの生きる喜びを一瞬のうちに奪いさったものたちは、いま全世界の人々から糾弾されています。事件の真相はかならず近い将来にあきらかにされるでしょう

わたしたちは あなたたちの犠牲を決して無駄にはさせません

わたしたちは 生命の尊さと武力のおろかさをひろく世界の人々に訴えていくことを誓います

愛しい人たちよ

安らかにお眠りください

1985年9月1日建立日本大韓航空機事故遺族会

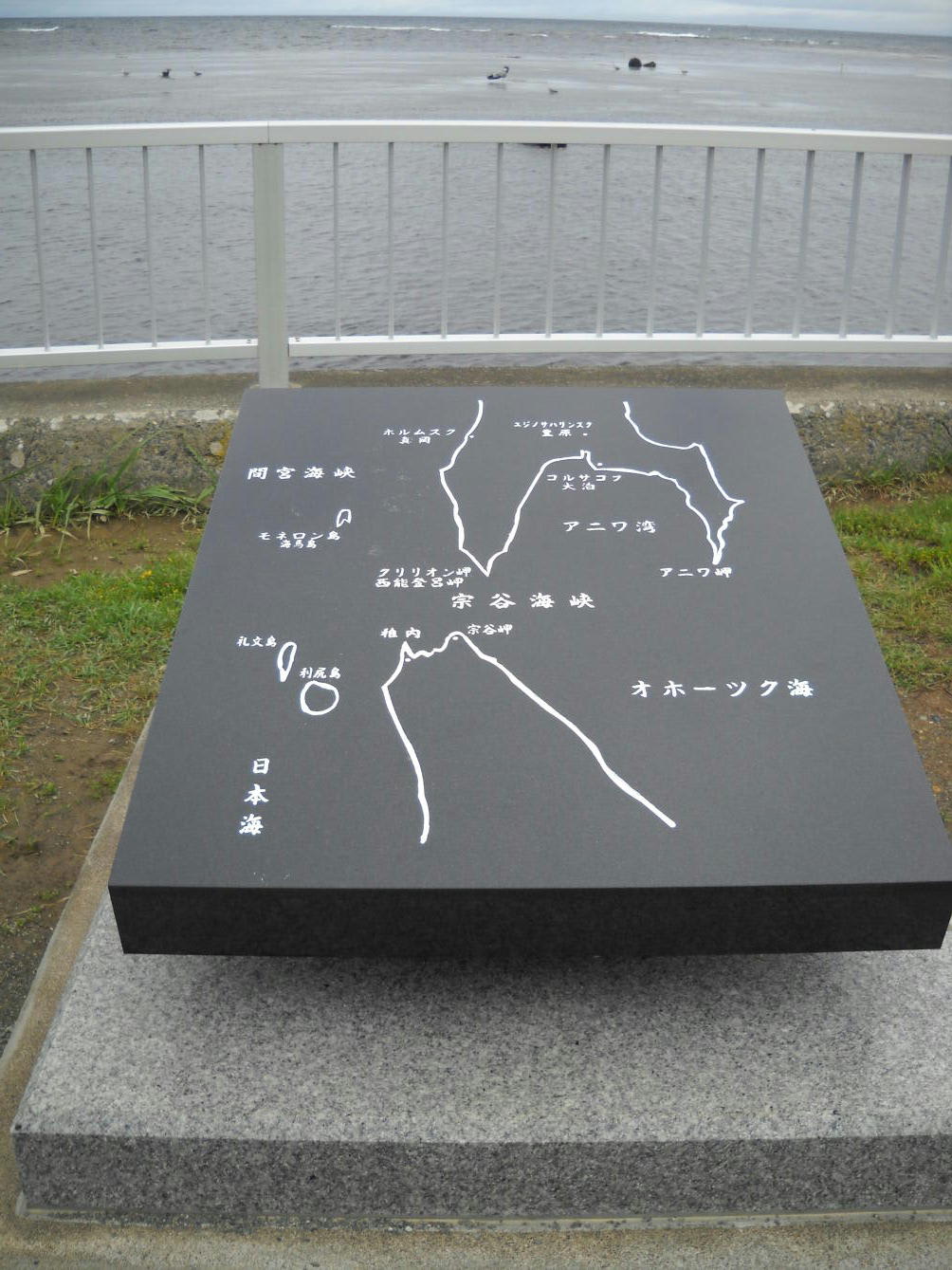

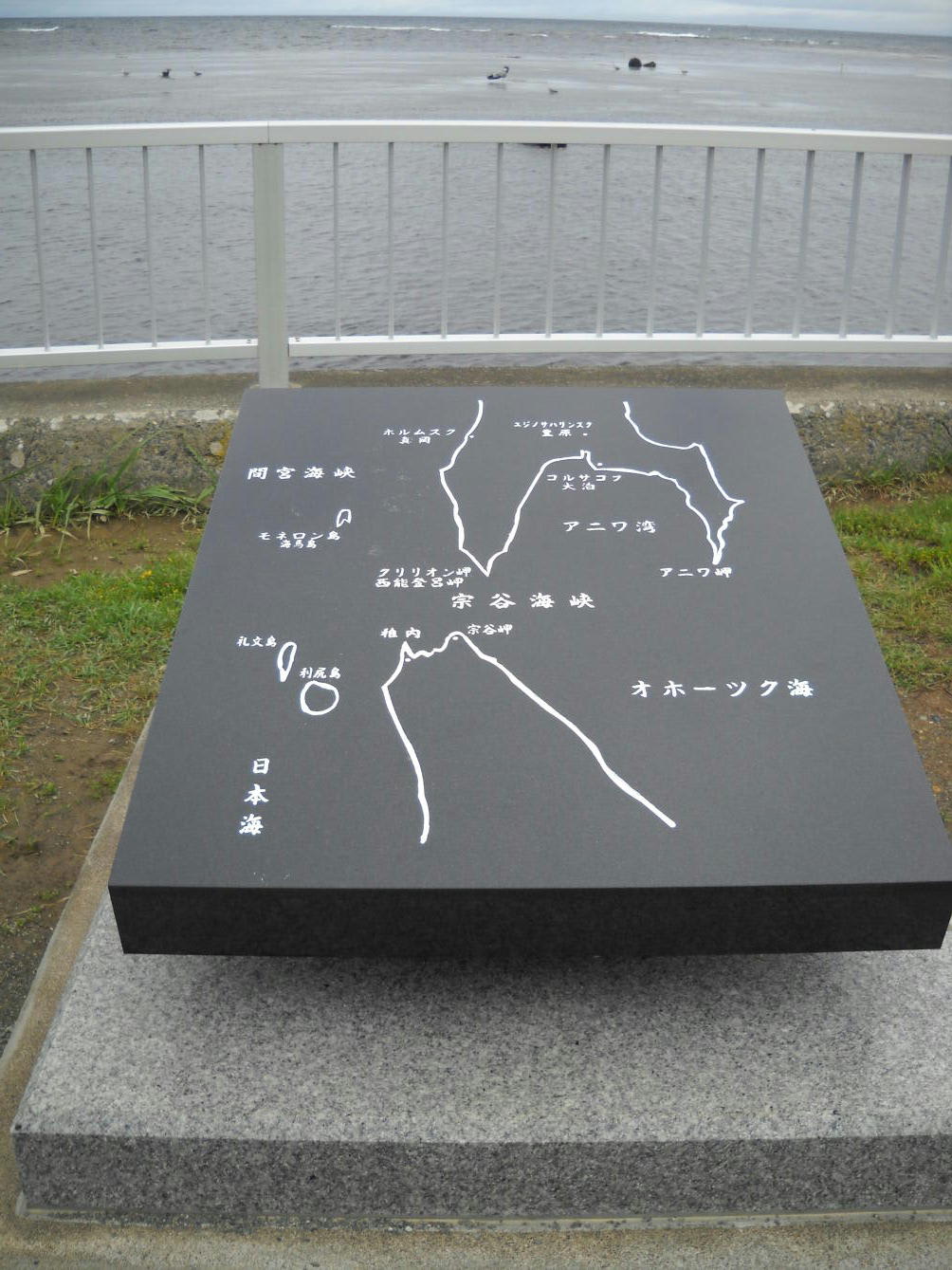

ラぺルーズ海峡の碑

西洋の墓の様な形に薄い石板が2枚立っている石碑があり、近づいてみると、ラぺルーズ海峡の碑と書かれていました。碑文は左がフランス語、右が日本語で刻まれていた。フランス語の横には外人のレリーフがはめ込まれていました。

碑文には次のように書いてありました。

ラペルーズに

1785年、フランス国王ルイ16世は世界海洋科学調査航海を命じます。

二隻の艦艇司令官としてラペルーズ伯爵、ジャンーフランソワ ド ガローがこの航海の指揮にあたります。

1787年、日本海探索後、日本海とオホーツク海を結ぶ海の存在を確認しました、同年8月、二隻の艦艇と共に、宗谷海峡の沖にひろがるこの重要な海峡を渡り切りました。

従って、太平洋に合流するこの航路を通過した最初の欧州人なのです。

1789年、オーストラリア出航後行方不明となり、この勇敢なる英雄は故郷フランスの地を再び踏むことはありませんでした。

この航海者の功績と発見を讃えて世界海洋界はこの海峡を次のように命名しました ラペルーズ海峡

宗谷岬音楽碑

(説明は、稚内市役所HPより引用)

ダ・カーポ、ボニージャックス、千葉紘子、芹 洋子さんなどの歌手によりレコード化され、また、NHK の「みんなの歌」でも全国に紹介された郷土の歌“宗谷岬”の音楽碑が「日本最北端の地の碑」に程近い場所に建てられています。

この音楽碑は、黒御影石に“宗谷岬”の歌詞と楽譜を刻んだもので、昭和55年(1980)11月に建立されました。

また、平成14年には「宗谷岬」誕生30周年を記念して「30周年記念音楽碑」が建てられました。この碑は前に立つとメロディーが流れるようになっています。

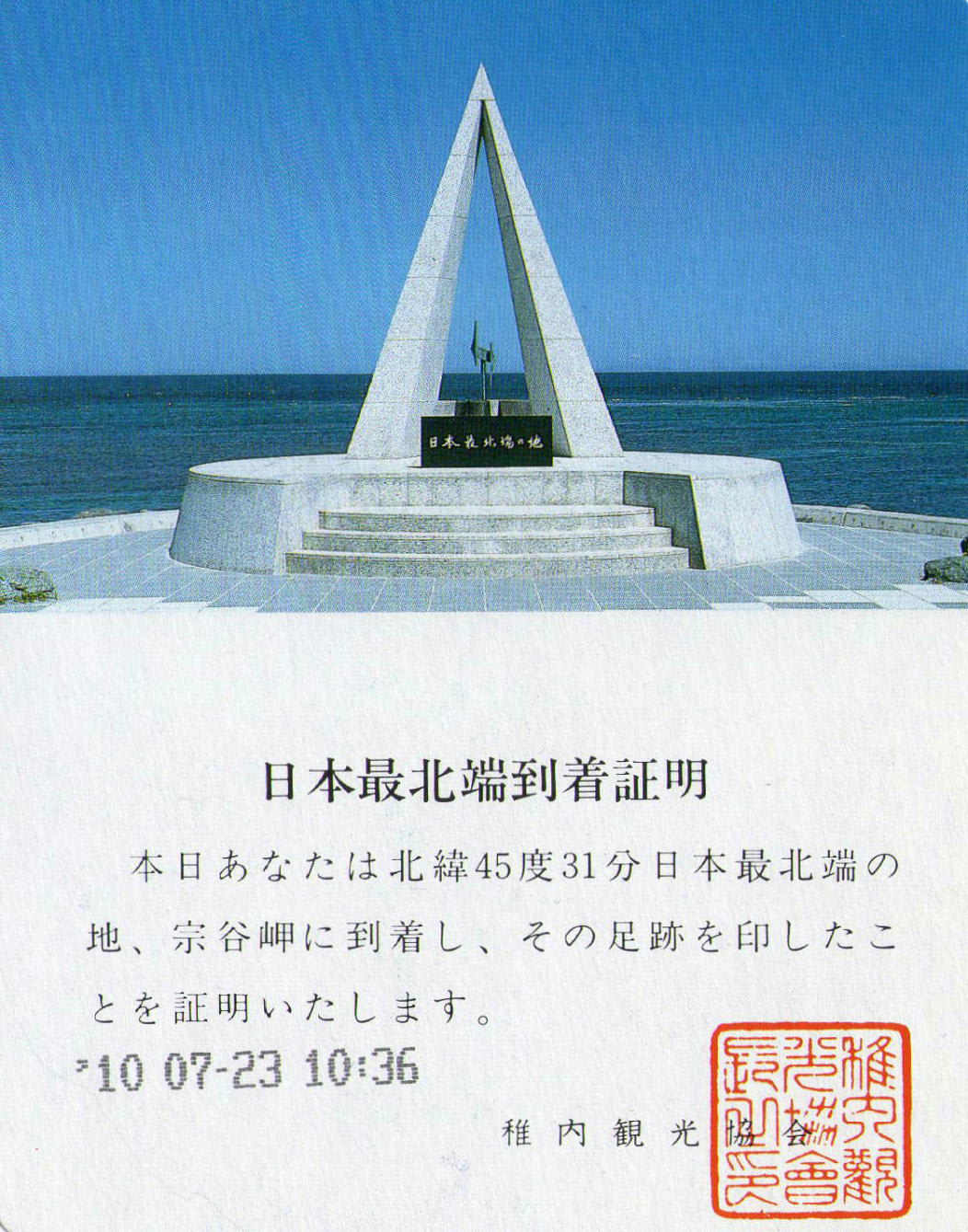

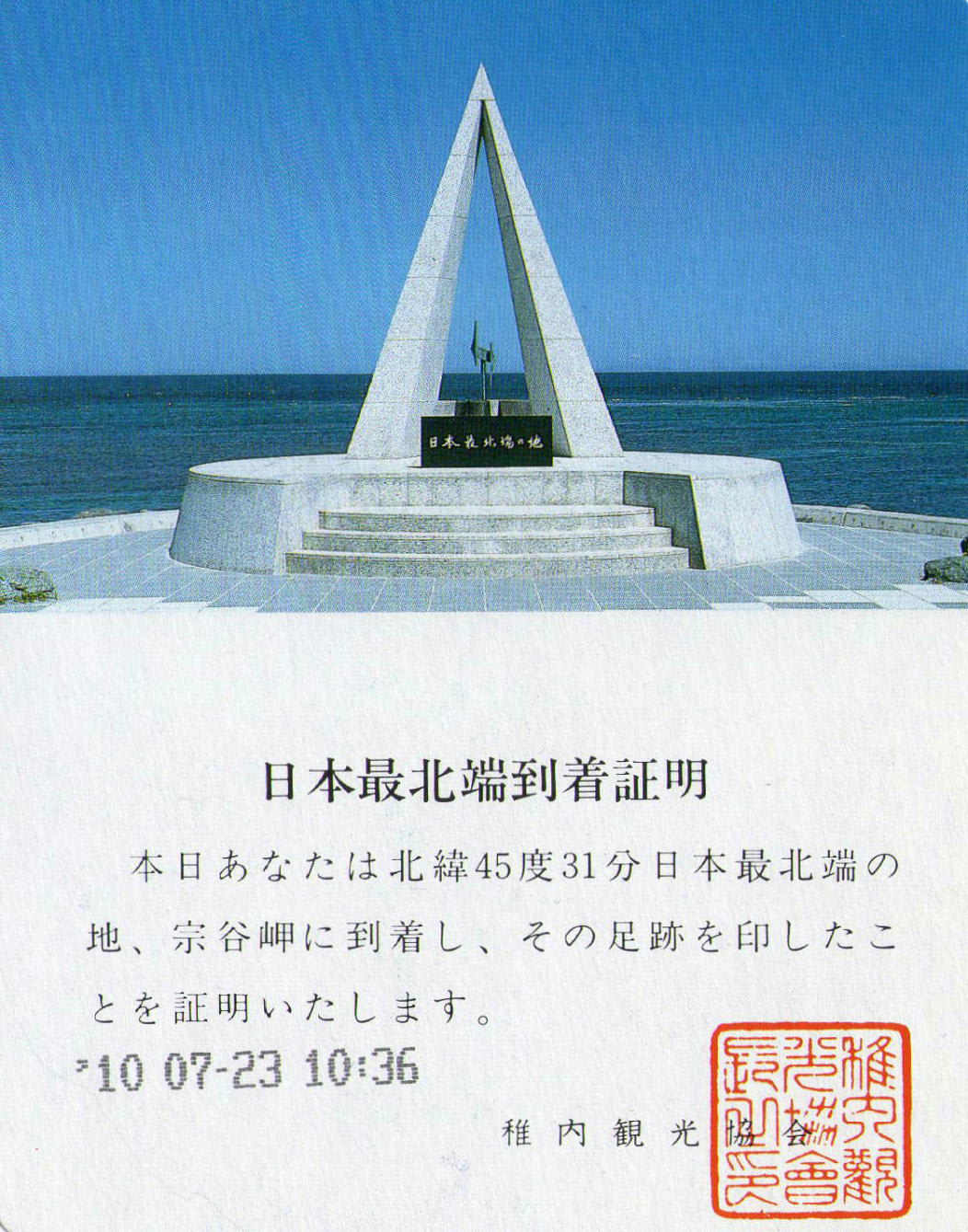

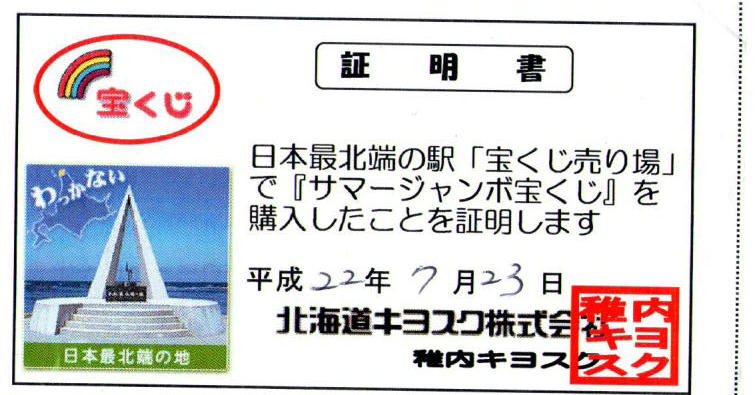

日本最北端の地の碑

(説明は、稚内市役所HPより引用)

日本最北端の地の碑は、北緯45度31分22秒、宗谷岬の突端に位置し、まさに日本のてっぺんに建てられています。碑は、北国のシンボル北極星の一稜をかたどった三角錐をデザインしたもので、塔の中央にあるNの文字は「北」を、そして台座にの円形は「平和と協調」を表しています。

国道238号線の拡幅とバスレーン・歩道の新設により、駐車場やはまなす花壇などが整備され、観光客の絶好の記念撮影ポイントとなっています。

間宮林蔵の立像

(説明は、稚内市役所HPより引用)

世界地図にただ一人日本人の名を残した探検家・間宮林蔵は、安永9年、現在の茨城県伊奈町に産声をあげました。

像は、林蔵の生誕200年にあたる昭和55年7月に、彼の偉業を顕彰し、時代を担う青少年に、世界へ羽ばたく夢と勇気を培ってもらおうとの願いから建立されたものです。林蔵が樺太へ渡る決意を秘め、はるか樺太を望見している立像で、栽付袴に羽織、足袋、二本差しと、肩には海上計測用の“縄索”をかけています。像は、実物より2割ほど大きい、高さ2メートルのブロンズ像です。

短時間で見学し、最後は日本最北端のお土産屋さんへ。このときの気温は16度。

店の中には、無料の流氷館。氷点下12.2度を体験しました。

バスは宗谷岬をあとにし、「間宮林蔵渡樺出港の地」「カネクロサワ伝説」の場所を車窓から眺め、稚内空港へ戻りました。

途中海岸線を通ったのですが、稚内では海水浴場はあるものの、気温が25度を超えることがまれで、泳いでいる人を見かけることがないとのこと。

間宮林蔵渡樺出港の地

(説明は、稚内市役所HPより引用)

宗谷岬から西へ3キロメートルの第2清浜地区に、「間宮林蔵渡樺出港の地」があります。

彼の著書“東韃(とうだつ)紀行”でもただ“宗谷”とあるだけで漠然としています。

しかし、林蔵の墓石が見つかったことや、アイヌの「林蔵祭」伝承などから、現在の第2清浜地区と考えられます。

文化5年4月13日、幕府から命を受けた林蔵(当時29歳)は、松前奉行支配調役・松田伝十郎とともに、第1次樺太探検に出発しました。

このとき、林蔵は郷里から持ってきた墓石を海岸に建て、探検への覚悟のほどを示したといわれています。

同年7月13日、第2次樺太探検のため、アイヌの船に乗って単身で出発し、トンナイ(旧真岡付近)で冬を越し、翌年5月に樺太を北上、樺太北端のナニオーまで踏査して樺太が島であることを確認しました。

この時の探検地図が、後にシーボルトによって紹介され、樺太北部と大陸の間が「間宮海峡」と命名されたのです。

カネクロサワ伝説

宗谷岬から8km程稚内寄りの国道238号線沿いにある伝説の場所。

カネクロサワ伝説とはアイヌの娘が、失明した父親の回復を祈願して、宗谷厳島神社にお百度参りしたところ、夢枕に現れた弁財天のお告げで、この清水を探し当てたという。

カネクロサワの清水には眼病をもたらす悪魔を金縛りにする力があると信じられ、眼病を治す伝説の霊水だそうですが、看板はあるものの、清水の面影は感じられませんでした。

稚内空港で多くの人を降ろし、終着、稚内駅をめざしました。

着くころには、雲の切れ間から青空がのぞくようになり、あと半日、天気の回復が早ければ利尻や樺太を見ることが出来ただろうと残念でなりませんでした。

昼食は稚内名物の「たこしゃぶ鍋」。ガイドブックに載ってあった「車屋源氏」に行きました。 ミズダコのしゃぶしゃぶなのですが、レタス・水菜・エノキダケ・長いも・利尻昆布を入れて、味噌ベースのたれつけて食べるものでした。そして最後には、稚内ラーメンを鍋に入れて食べました。

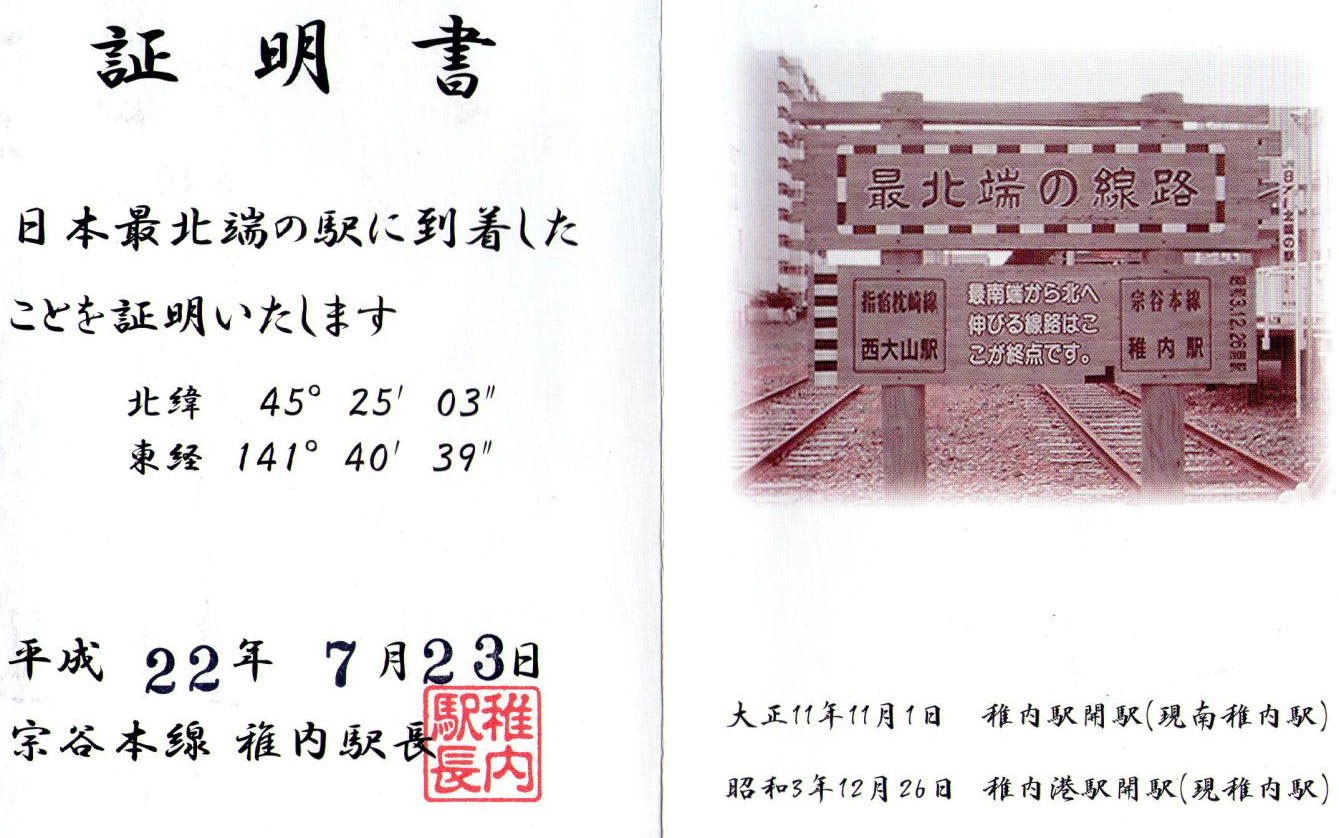

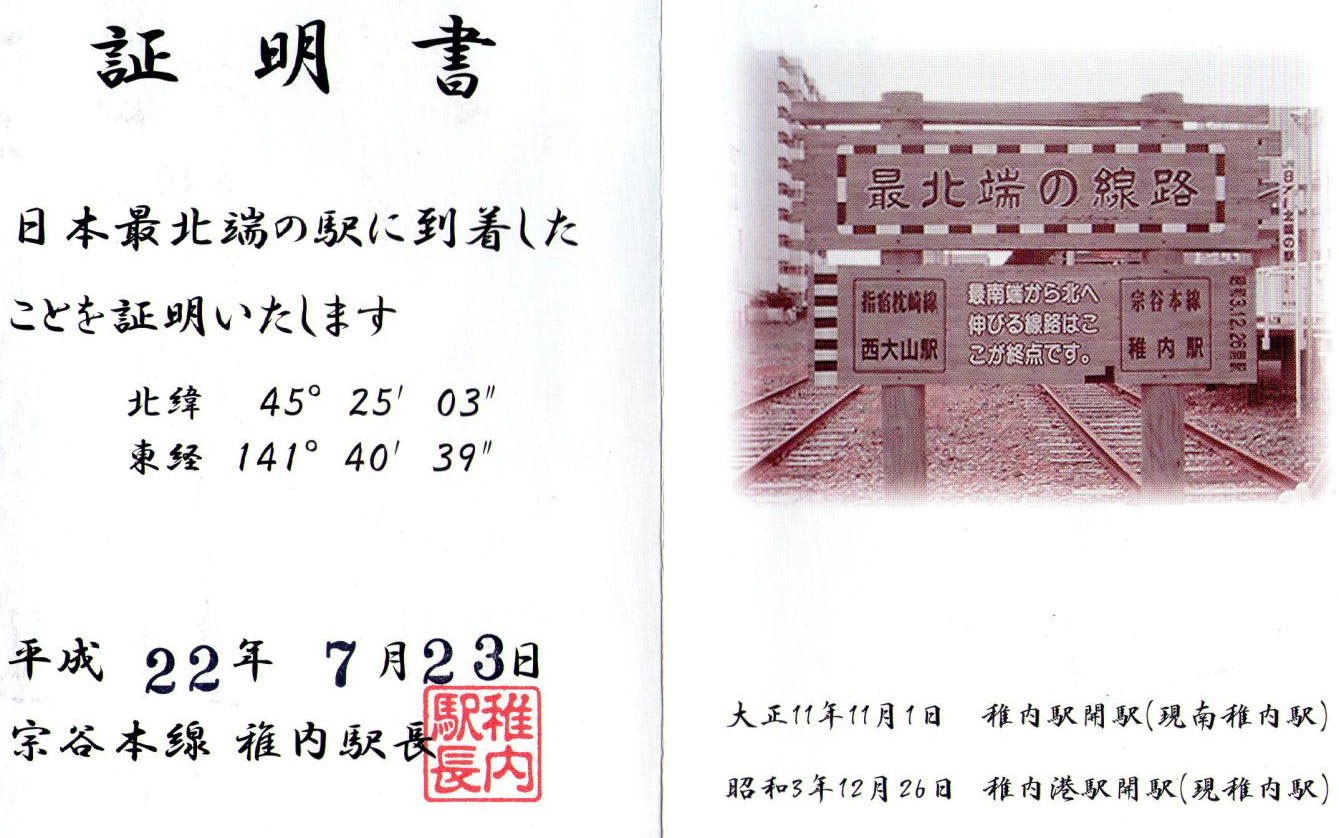

それにしても稚内は、何かにつけ「日本最北端」でした。

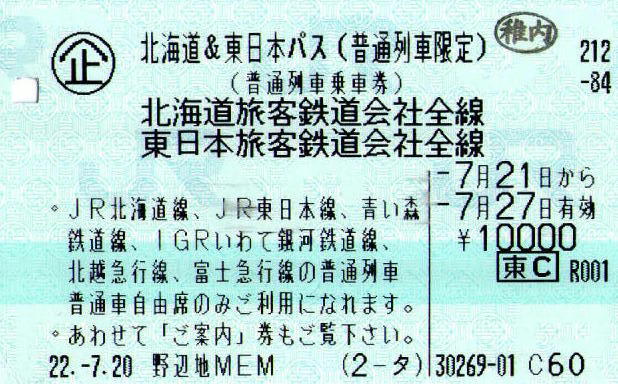

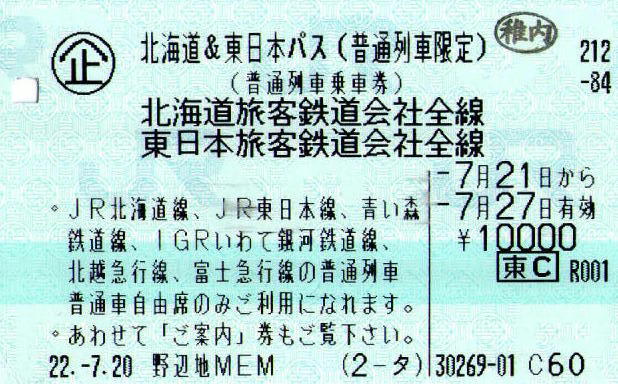

このほかにも、「日本最北端の小学校」「日本最北端の郵便局」などなど。無料で、稚内に行ってきたという記念は、切符に押してもらった、稚内の「途中下車印」。改札口で、「途中下車印をお願いします。」と言えば、無料で押してくれます。旅の終わりに切符をもらってくれば記念に残ります。

つづく