入院中は当然のことながら『文物』『考古』などの中文専門誌を見ることが出来ない状態でした。それで退院する少し前に指導教授と電話で「最近何か新しい遺跡とか金文とか出ました?」「いやあ、そんなに大したの出てないな」というような話をしていたのですが、本日nagaichiさんの『枕流亭ブログ』を見ると以下のような記事が……

「太公望の墓……?」

要するに最近山東省淄博市高青県陳荘村にて西周期の墓葬やら車馬坑やらが発見され、おまけに「斉公」の銘がある青銅器まで出土したもんだから現地では「ここが太公望の墓だ!」という説まで出て来て大騒ぎという話です。「斉公」の銘のある青銅器については次の記事を参照。

「山東省首次発現“斉公”銘文和西周刻辞卜甲」(中国新聞網)

記事中では銘文の字釈を微妙に間違えてますが、「豊肇作厥祖甲斉公宝尊彝」、すなわち豊という人物が初めて祖先の祖甲斉公を祀る青銅器を作ったとありますね。ただ、上の記事の画像だと肝心の「斉」の字がどうもはっきりしないのですが……

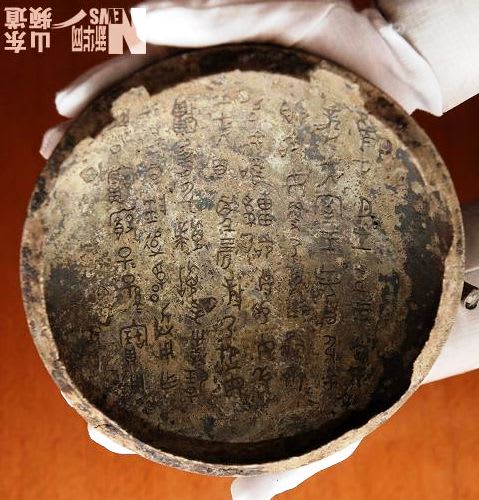

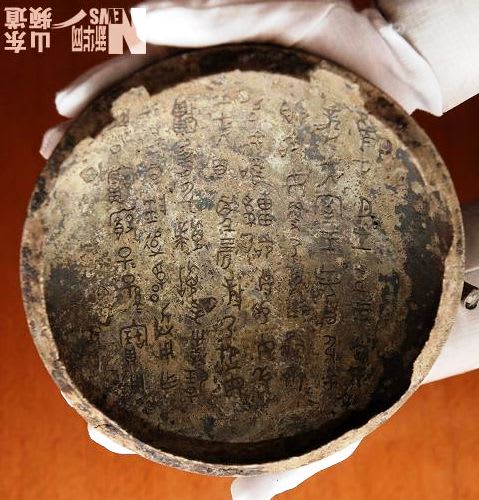

で、nagaichiさんの記事によると、今月に入ってこの遺跡から出た70余字の銘文を持つ青銅器が発表されたとのこと。次の記事は銘文の比較的はっきりした写真が掲載されているものです。

「山東陳荘西周遺址発現站立殉馬 重要性或超曹操墓」(新華網山東頻道)

ただ、肝心の銘文の写真が上下逆さまの状態なので、これをひっくり返してみました。

これを文字におこしたのが以下の文。後ろに(?)が着いているのは不確かな文字、□の部分は読み取れなかった文字です。(「これはこの字じゃね?」という意見がありましたら御教示下さいませ。)また、「女」字を直接「汝」字に置き換えるなど、通仮字に関しては寛式で表記してあります。

隹正月壬申王各于周(?)龏大室王若曰引余既命汝更乃祖(?)□司斉師余唯申命□賜汝彤弓一(?)彤矢百馬四匹□乃□毋敗□引拝稽首対揚□□同□追俘兵用作□公宝簋子子孫孫宝用

下はその書き下し文。

隹れ正月壬申、王、周の龏大室に各(いた)る。王若(かくのごと)く曰はく、「引、余既に汝に命じて乃の祖を更(つ)がしめ、斉師を□司せしむ。余唯れ命を申(かさ)ぬ。□汝に賜彤弓一・彤矢百・馬四匹を賜う。□乃□、毋敗□。」引拝稽首し、□□に対揚す。同□追して兵を俘し、用て□公の宝簋を作る。子子孫孫宝用せよ。

新華網の記事中の銘文の大意を参照して分からない所を適当に補って訳すと、こんな感じ。

正月壬申の日、周王は周の共王を祀る宮室に到来した。(そこで引という人物に対して)このように言われた。「引よ、余は以前に汝に先祖を継いで斉の軍隊を管理するよう命じた。余は再び同じ命令を与える。汝に赤色の弓一・赤色の矢百・馬四匹を与える。慎んで汝の職に勤め、戦いに敗れないようにせよ。」引は拝礼叩頭し、王の恩寵に感謝の意を示した。……敵軍を追撃して得られた兵器を用いて、ここに□公を祀る簋を作る。子々孫々これを宝物として用いよ。

形式としては西周金文によくある周王による官職任命を記したもので、冊命金文に類するものです。この銘文自体は太公望とは直接関係のないものですね。銘文に出て来る引という人物が斉侯の子孫・一族なのかどうかもよく分かりません。当然陳荘の墓葬が太公望のもの云々という話も眉に唾付けて見る必要があるでしょう。これについては新華網の記事でも後ろの方に「ただ、現在の状況では、出土した城址の面積は比較的小さく、かつその中に墓葬があるだけで、生活区が発見されていないので、斉国の都城であるはずはなく、また斉国国君の墓葬であるはずもない」とあり、慎重ですね。銘文の年代は「龏大室」すなわち共王の宮室という言葉からすると、西周6代目共王より後、西周中期後半以後ということになるでしょう。

この銘文で興味深いのは、「斉師」すなわち斉の軍隊が斉国ではなく王朝の管轄下にあったということですね。師[宀袁]簋や史密簋といった他の銘文を参照しても、やはり周王に直属する貴族が斉師を率いて淮夷やら山東方面の現地勢力を討伐したりしてます。ここから斉国と王朝の関係がどんなもんだったのかとか、(『史記』斉世家を見ると、斉の哀公が周に煮殺されてたりして、周と斉の関係が穏やかではなかったことが窺われるのですが)そもそも軍隊の管轄権が王朝に握られている時点で斉が諸侯国としての体を成していたのかとか様々な疑問があふれてきます。しかし何にせよこの銘文が論文のネタにしやすいことは確かなのであります(^^;)

「太公望の墓……?」

要するに最近山東省淄博市高青県陳荘村にて西周期の墓葬やら車馬坑やらが発見され、おまけに「斉公」の銘がある青銅器まで出土したもんだから現地では「ここが太公望の墓だ!」という説まで出て来て大騒ぎという話です。「斉公」の銘のある青銅器については次の記事を参照。

「山東省首次発現“斉公”銘文和西周刻辞卜甲」(中国新聞網)

記事中では銘文の字釈を微妙に間違えてますが、「豊肇作厥祖甲斉公宝尊彝」、すなわち豊という人物が初めて祖先の祖甲斉公を祀る青銅器を作ったとありますね。ただ、上の記事の画像だと肝心の「斉」の字がどうもはっきりしないのですが……

で、nagaichiさんの記事によると、今月に入ってこの遺跡から出た70余字の銘文を持つ青銅器が発表されたとのこと。次の記事は銘文の比較的はっきりした写真が掲載されているものです。

「山東陳荘西周遺址発現站立殉馬 重要性或超曹操墓」(新華網山東頻道)

ただ、肝心の銘文の写真が上下逆さまの状態なので、これをひっくり返してみました。

これを文字におこしたのが以下の文。後ろに(?)が着いているのは不確かな文字、□の部分は読み取れなかった文字です。(「これはこの字じゃね?」という意見がありましたら御教示下さいませ。)また、「女」字を直接「汝」字に置き換えるなど、通仮字に関しては寛式で表記してあります。

隹正月壬申王各于周(?)龏大室王若曰引余既命汝更乃祖(?)□司斉師余唯申命□賜汝彤弓一(?)彤矢百馬四匹□乃□毋敗□引拝稽首対揚□□同□追俘兵用作□公宝簋子子孫孫宝用

下はその書き下し文。

隹れ正月壬申、王、周の龏大室に各(いた)る。王若(かくのごと)く曰はく、「引、余既に汝に命じて乃の祖を更(つ)がしめ、斉師を□司せしむ。余唯れ命を申(かさ)ぬ。□汝に賜彤弓一・彤矢百・馬四匹を賜う。□乃□、毋敗□。」引拝稽首し、□□に対揚す。同□追して兵を俘し、用て□公の宝簋を作る。子子孫孫宝用せよ。

新華網の記事中の銘文の大意を参照して分からない所を適当に補って訳すと、こんな感じ。

正月壬申の日、周王は周の共王を祀る宮室に到来した。(そこで引という人物に対して)このように言われた。「引よ、余は以前に汝に先祖を継いで斉の軍隊を管理するよう命じた。余は再び同じ命令を与える。汝に赤色の弓一・赤色の矢百・馬四匹を与える。慎んで汝の職に勤め、戦いに敗れないようにせよ。」引は拝礼叩頭し、王の恩寵に感謝の意を示した。……敵軍を追撃して得られた兵器を用いて、ここに□公を祀る簋を作る。子々孫々これを宝物として用いよ。

形式としては西周金文によくある周王による官職任命を記したもので、冊命金文に類するものです。この銘文自体は太公望とは直接関係のないものですね。銘文に出て来る引という人物が斉侯の子孫・一族なのかどうかもよく分かりません。当然陳荘の墓葬が太公望のもの云々という話も眉に唾付けて見る必要があるでしょう。これについては新華網の記事でも後ろの方に「ただ、現在の状況では、出土した城址の面積は比較的小さく、かつその中に墓葬があるだけで、生活区が発見されていないので、斉国の都城であるはずはなく、また斉国国君の墓葬であるはずもない」とあり、慎重ですね。銘文の年代は「龏大室」すなわち共王の宮室という言葉からすると、西周6代目共王より後、西周中期後半以後ということになるでしょう。

この銘文で興味深いのは、「斉師」すなわち斉の軍隊が斉国ではなく王朝の管轄下にあったということですね。師[宀袁]簋や史密簋といった他の銘文を参照しても、やはり周王に直属する貴族が斉師を率いて淮夷やら山東方面の現地勢力を討伐したりしてます。ここから斉国と王朝の関係がどんなもんだったのかとか、(『史記』斉世家を見ると、斉の哀公が周に煮殺されてたりして、周と斉の関係が穏やかではなかったことが窺われるのですが)そもそも軍隊の管轄権が王朝に握られている時点で斉が諸侯国としての体を成していたのかとか様々な疑問があふれてきます。しかし何にせよこの銘文が論文のネタにしやすいことは確かなのであります(^^;)

どうもはじめまして!

先秦の青銅器の銘文は基本的に縦書きで、すべての文字が横書きというのは私の知る限り例がありません。

また同心円状に銘文があるというのがよく分からないのですが、器の縁の部分などに銘文が刻まれているということなんでしょうか。

いずれにせよ、多くの字数の銘文のある青銅器が個人で気軽に買える値段で入手できるとも思えないので、偽器もしくは偽刻(器は本物で銘文のみが偽造)ではないかと思いますが……

追伸:コンピュータ初心者のため、写真はたくさんありますがうまく添付できません。CDなら送付できます。もし、見てやろうとおっしゃれば、お送りします。

>旅弓矢が下賜される/されないの基準は何か、ということが未だに謎です…。

宜侯夨簋のほかは□侯伯晨鼎でも賜与されていますね。どちらも諸侯封建に関わる銘なんで、取り敢えず西周期に関しては封建の際に賜与されるものということでいいんじゃないでしょうか。

宜侯夨簋と『左伝』の僖公二十八年(加えて、小盂鼎の「弓一、弓百」も豊田久1990によれば彤弓・彤矢)に「彤弓一、彤矢百」とあり、今回の銘文もこのセットのようで…。

ただ、宜侯夨簋と『左伝』での例と違い、件の銘文には後世に九錫として一緒に数えられる旅弓・旅矢が含まれていないようです(彤弓矢と馬を下賜した点では、虢季子白盤とほぼ同じ)。

旅弓矢が下賜される/されないの基準は何か、ということが未だに謎です…。