Astro Artsよりコピー

Astro Artsよりコピー

先日、近くの小学校から「子供たちと理科の学習をしてみませんか」とご案内があった。小学生の授業を見たいと、連絡した。

授業は「天体教室」。講師は博物館から二人。子供たちは4年生、約30人。担任の先生は授業のある体育館に一緒に。そして校長、教頭先生はこの教室にも気を配り、時おり来られる。時間は約1.5時間。

もうすぐ7月7日。七夕。織姫と彦星との逸話がある。それは琴座のベガと鷲座のアルタイルと言う星。先ず琴座と鷲座の星座上の説明があった。次に夏の大3角形。上の2つと白鳥座のデネブ星を結ぶ3角形を呼ぶ名。このように授業は始まった。たくさんのクイズ式質問も混ざる。7億分の1の模型が持ち込まれて、太陽はどのくらいの大きさになりますかと。太陽と惑星の大きさの違いを身近にし、驚かされる。

次に天体望遠鏡。ファインダーで被写体を捉えその後、天体望遠鏡でピントを合わせて見る。その設定までをグループに分かれて共同で行う。生徒は6人程度のメンバー。みな触りたがりの様子だが、何とかまとまっている。大人が私を含めて4人いることは役立っているようだ。先生に聴くと、5年6年生と分別は成長する、4年生は奔放な時期とか。

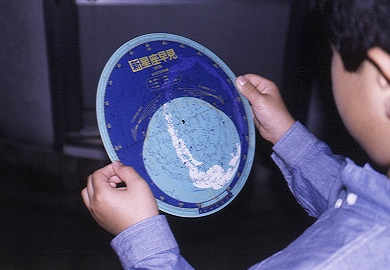

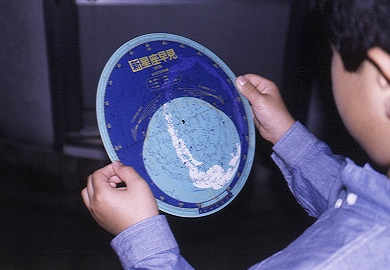

最後に星座早見盤づくり。準備された星図などの厚紙をハサミで切って4部品にし、貼り付けして、月日と時間を回して合わせるとその時間の星座図となる。その早見盤の使い方説明があり、「星座を探して、楽しく親しんで下さい」と、授業は締めくくられた。

早く作り上げる人、丁寧過ぎてなかなか進まない人。生徒はいろいろ。一生懸命作っている。しかし授業は時間に追われて使い方説明に。

見ていて、生徒のいろいろが楽しいものと感じる。4年生は10才、望遠鏡を逆から覗き邪魔する、などいたずらする年齢。邪魔するなと言いたくなるが、まだ可愛い。とは言え、指導者の期待に沿って「この星座早見盤を使う生徒が幾人いるだろうか」。が、この授業はきっと記憶に残るだろう。教える側の、生徒への配慮の大切さを、感じた。「明日の日付で夜8時に、七夕の淑女星(ベガ)の隣にある、白鳥座を探してみよう」と時間を使って教えると、早見盤はより使われることだろう。

苗の今

苗の今

allabout ホームページよりcopy

allabout ホームページよりcopy Astro Artsよりコピー

Astro Artsよりコピー