2023/05/08

4月29日放送のNHKスペシャル

「男性目線”変えてみた第1回 性差医療の最前線」は

いろいろためになる番組でした。

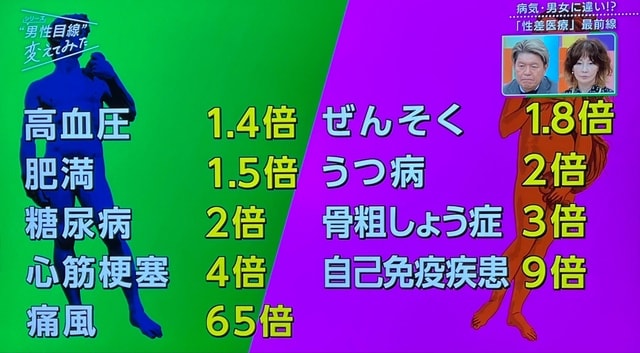

多くの病気には“性差”があるのですって。

例えば「病気のかかりやすさ」。

男性の場合、高血圧は女性と比べて1.4倍。

肥満や糖尿病にもなりやすく、

痛風ではなんと65倍にもなります。

一方、女性は男性に比べて、

ぜんそくやうつ病、自己免疫疾患などに

かかりやすいというデータがあるそうです。

薬の作用にも性差があります。

一例として、アメリカでは

睡眠薬のゾルピデムは女性は効きすぎるため

服用量を女性では男性の半分にするよう

勧告を出しました。

私たちが買っている一般の市販薬でも

年齢による差はあっても

まだ男女による服用量の違いを

見たことはありませんね。

「男性と女性には違いがある」という認識が

医学の世界には長らくなかったのです。

医療は「男性基準」でした。

医師もほぼ男性、被験者もほぼ男性でした。

生理がなく体の状態が安定している男性が

主な研究対象となり

診断や治療が作られていたのだそうです。

マリアンヌ・レガート博士という方が

男性基準の医療を変えるべく立ち上がり

性差医療を専門に研究する学会を設立しました。

こうした取り組みのおかげで、

アメリカでは、2000年以降、

女性の心臓病の死者数が20%以上減りました。

20∼40%とは大きな数字ですね。

更に興味深いと思ったのが女性ホルモン。

女性は更年期に体を守る女性ホルモンが減少すると

心臓病や骨粗しょう症、糖尿病や認知症などの

リスクが高まるとは

以前からいわれていました。

女性ホルモンの服用を続ける年数が長い人ほど

死亡率が下がり長生きしている傾向が

明らかになったそうです。

そんなに効果が顕著なら

私も試してみたいくらいです。

大豆イソフラボンが

女性ホルモンに似た働きをすると

聞いたことがあるので、せめて

大豆製品を食べるようにしていますが😋

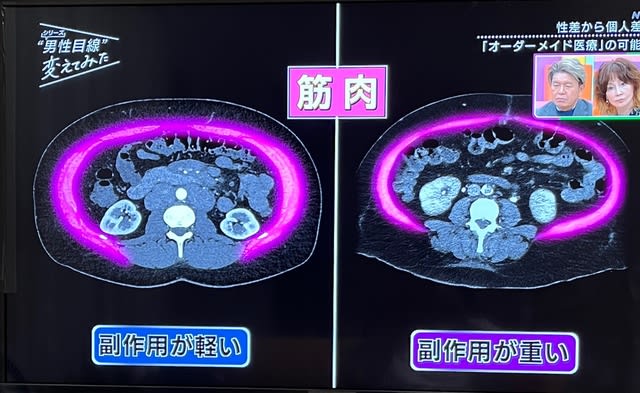

今後は性差から個人差ということで

オーダーメード医療への可能性が

語られていました。

筋肉が多い人は抗がん剤の副作用が

軽いのだそうです。

やっぱり筋肉をつけておくのは

いいことなんですね。

そういえば、少し話が逸れますが

筋肉量が減少した人は

認知症リスクが高い傾向にあるというのを

聞いたこともありました。

第2回の

「無意識の壁を打ち破れ

男性に合わせて作られた社会の仕組みや基準」

も、とても興味深いものでした。

次回に書きますね。