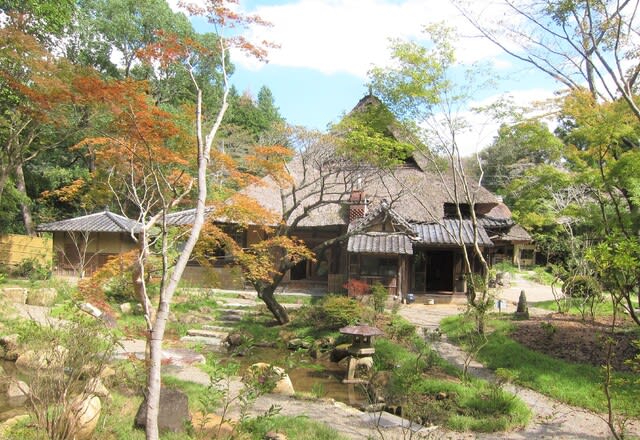

「なんでも鑑定団」でいつも高額な評価の北大路魯山人の住まいで、昭和40年(1965)に北鎌倉より移築された春風萬里荘、2回目の訪問です。(建物北側に面した枯山水は、京都の龍安寺の石庭を模して造られたといわれます)

この茅葺き入母屋造りの重厚な構えの建物は、御所見村(藤沢市)の豪族で大庄屋の伊東家の母屋で、徳川家康も宿泊したと伝わる由緒あるものを、昭和の初めに北大路魯山人が、北鎌倉の地にひらいた星岡窯の母屋として、もう一軒の慶雲閣と共に移築し自らの住居としていました。

昭和39年(1964)、洋画家朝井閑右衛門と小説家田村泰次郎が、長谷川仁笠間日動美術館前理事長と笠間を訪れた折り、笠間にアトリエを作りたいという作家達の要望から、「芸術の村」の構想が生まれました。そして昭和40年には、北大路魯山人が住居としていた約300㎡のこの茅葺き民家を北鎌倉より移築して「春風萬里荘」と名付け、「芸術の村」が開設されました。

「春風萬里」とは、李白の漢詩にある言葉で、北大路魯山人が好んで用いていたそうです。

明治16年(1883)京都に生まれた北大路魯山人は、はじめ書家として世に出ましたが、篆刻、絵画、陶芸、漆工芸などの多方面にその才能を発揮し、没後約50年以上を経た現在でもその評価は衰えていません。

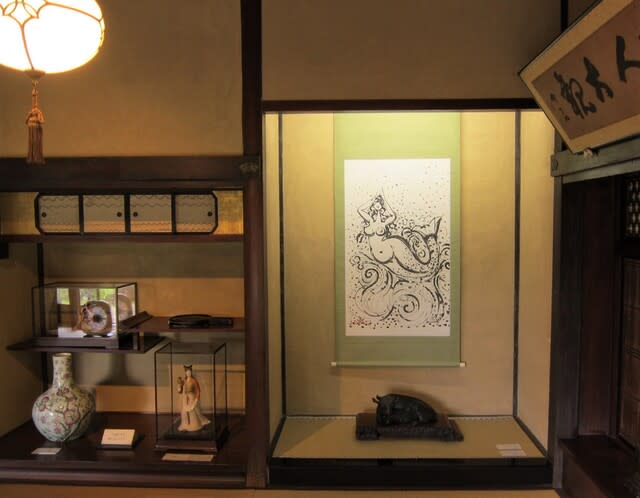

建物の内部は、魯山人が住んでいたままに残されており、「万能の異才」とうたわれて、万事に凝り性だった魯山人の才能と感性を偲ばせる箇所が随所に見られます。

床の間には、ここを所有管理している笠間日動美術館の所蔵品を差し替えて飾られています。訪問日には、水戸出身の彫刻家木内克の「人魚図」が掛けられていました。

裏手の座敷には、奥谷博の作品が掛けられていました。

裏座敷からの枯山水、垂れ下がった萩の花は計算されているのでしょうか。

長押にかけられた扁額の一部、上から、高橋是清「和風喜気相随」、草野新平「春風萬里」、中村不折「亀鶴年壽斎」です。

作り付けの仏壇は東大寺本堂の屋根組などを模し、地味ながら透し彫りの技巧を駆使していると案内板には書かれています。中川紀元の「南無観世音菩薩」が飾られていました。

驚いたことに、1センチ角くらいの上部垂木全部に、伊東家の家紋でしょうか三柏紋を打ち込んだ金具が嵌め込まれています。

茶室「夢境庵」は、千宗旦によってつくられた裏千家の名茶室「又隠」を手本として、魯山人が設計しました。三畳控えの間、四畳半本勝手、洞庫口水屋からなり、床柱は黒柿、長押は南天の樹を用いています。

茶室から見た木戸、雰囲気がとても出ていました。

おなじみの陶器の作品です。端整な陶磁器とは対極にある力強い、自由闊達な絵付けで「食器は料理の着物である」という魯山人の思想が実践されています。

入口は三和土(たたき)の土間、その左手にある元は馬屋であった洋間の床は、欅の木目を見せた「木レンガ」が敷き詰められて、自然石そのままを組み上げた暖炉、手斧削りの長椅子などと調和しています。

風呂場には、長州風呂と上り湯と洗い場が配され、周りは半円筒形の自作の織部陶板が青竹のようにめぐらされ、棕櫚縄で締めた絵付けが施されています。

ステンドグラスと自作の陶製便器「アサガオ」が3基並んだトイレです。

なんといってもここの魅力は、自然の地形を生かした広大な回遊式庭園です。桜、梅、つつじ、もみじ、花菖蒲などの植物が季節ごとのいろんな表情を見せてくれます。

今までは道がわかりにくい場所でしたが、国道355号のバイパスが完成し、迷わずに行けるようになりました。近くには茨城県陶芸美術館や道の駅笠間もありますので、充実した秋の一日が過ごせることと思います。