東茨城北部台地が東へ突き出た先端に位置する一帯は、縄文海進時には海に面した小高い丘陵で、縄文時代前期(約5000年以上前)に形成されたという大串貝塚(国指定史跡)があります。

その南側にある塩崎山密厳院長福寺は、1100年の歴史を持つ天台宗のお寺です。

平安時代の貞観元年(859)に慈覚大師がこの地に開基、本尊は阿弥陀如来で恵心僧都(942~1017)の作、康永3年(1344)に中興開山の栄尊和尚が本堂を再建し、水戸藩2代藩主光圀公の時に思し召しにより500人の人夫の手で現在地に引寺されたと伝わります。

天保10年(1839)火災により山門だけを残しすべてを焼失するも、天保12年(1841)本堂が再建され現在に至ります。水戸領城下三ケ寺のひとつといわれたと寺伝には記されています。

長い歴史の中で、幕末の元治甲子の乱(天狗党の変)ではここが戦場のひとつになりました。元治元年(1864)尊王攘夷を掲げた水戸藩の改革激派天狗党と、門閥派諸生党の戦いの戦端がこの一帯で開かれ、藩主の名代で鎮圧に向かった支藩の松平頼徳の軍が8月12日ここに陣を置きました。

やがて那珂湊方面に移った頼徳軍に代わって、9月4日から宇都宮藩など近隣諸藩からなる幕府の追討軍800名が駐屯し、台地下の北東方面に陣を敷いた天狗党勢力と激しい戦いが繰り返されました。

その後頼徳は捕えられて切腹、天狗勢の一部も降伏したため、約1000名の残存勢力は一橋慶喜を通じて朝廷へ尊皇攘夷の志を訴えようと西上の行軍を続けます。しかし頼みの慶喜が幕府追討軍を率いることを知り12月17日に越前の地で投降、352名が斬首という近世史上最も悲惨な結末になりました。

幕府から要請されて追討軍に出兵し、異郷の地に戦死した近隣諸藩士4名が山門前に眠っています。この3年後には明治維新、今度は幕府軍が逆賊になるという歴史を知る由もありません。

山門から見下ろす田園地帯が激戦の舞台になりました。

また山門の脇には寛文10年(1671)、延宝4年(1676)などの古い石仏が並んでいて、寺の歴史を物語っています。

北側にある大串貝塚は、奈良時代の「常陸国風土記」に記されており、文献に残る貝塚としてわが国で最も古く、これにまつわる巨人(だいだらぼう)伝説とともに知られています。

一帯は「大串貝塚ふれあい公園」として整備され縄文時代の住居なども復元されています。

貝塚の斜面を保存した「貝層断面観覧施設」は休館中、汚れたガラス面越しに断面を撮影してみました。

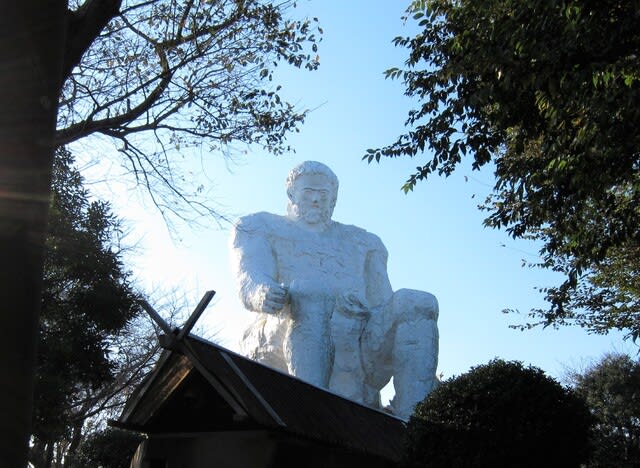

遠くからも見える伝説の巨人「だいだらぼう」の像は高さ15.25m、奈良の大仏より25cm高いという可愛い自慢が載っていました。

「だいだらぼう」の手の高さにある展望台から東側の田園地帯を眺めると、前方は太平洋、左手が天狗の乱の主戦場となった那珂湊方面です。

この公園にある水戸市埋蔵文化財センターの入口には遺跡をイメージした石塔が並びます。

いま、「悠久の水戸市」というテーマで市内の遺跡と発掘された土器などが展示されていました。(2022年2月20日まで)