酒列磯前(さかつらいそざき)神社は太平洋に面した初詣の隠れた名所、その変わった名前の由来は…。神社の東に面した太平洋の海岸は、8000万年前の中生代白亜紀の砂岩、泥岩、礫岩からなる太古の地層が褶曲隆起して、柔かい部分は波に侵食され、硬い部分が残って鋸の刃のようになり、奇妙にもほとんどが南に約45度傾いて列なっています。

この海岸岩礁は古来より神磯とよばれる神聖な場所とされ、その一部が反対の北に傾いていることから、「逆(さか)さに列(つら)なる磯(いそ)の前(さき)にある神社」となり、後に酒の神様を祀ることから「逆」が「酒」となったとされます(異説あり)。

白亜紀層とよばれるこの磯は、潮が引いたときに小魚やヤドカリなどが捕れるので、娘や孫の小さいときには遊ばせるのに絶好のポイントでした。またアンモナイトなどの化石ハンターと出会ったこともありました。

神社は太平洋に面し、東側が白亜紀層の岩礁地帯、北側は緩やかな入り江状になって磯崎港、阿字ヶ浦海水浴場、常陸那珂港、東海村原子力研究所などが並んでいます。

大鳥居をくぐると樹齢300年を越えるツバキ、タブノキ、スダジイなどが鬱蒼と覆うトンネル状の参道が300mも続きます。

参道と神社周りのこの広葉樹林は茨城県の天然記念物に指定されています。

社伝では、斉衡3年(856)常陸国鹿島郡大洗の海岸に御祭神大名持命・少彦名命が御降臨になり、「私は大名持命(おおなもちのみこと)、少彦名命(すくなびこなのみこと)である。日本の国を造り終えてから東の海に去ったが、いま再び民衆を救うために帰ってきた。」と託宣され、少彦名命が主祭神の「酒列磯前神社」がここに創建され、また同時期に南隣の大洗町には大名持命が主祭神の「大洗磯前神社」が創建されました。

創建翌年には官社に列せられ、更に「酒列磯前薬師菩薩明神」の神号を賜りました。また延喜の制では名神大社に、明治18年には国幣中社に大洗磯前神社と共に列されました。本殿の後ろにも巨木が覆っています。

海の見える鳥居としての撮影スポットが樹叢トンネルの途中にあります。

神楽殿にはさすが酒の神さまなので、地元の酒蔵の奉納酒樽が神輿と一緒に飾られています。主祭神の少彦名命は医薬、醸造の神でもあり、百薬の長である酒の神として特に崇敬を集めています。

境内社と斉昭公腰掛石、水戸藩9代藩主徳川斉昭公が、境内で行われたヤンサマチという競馬祭を見物する際に腰をかけたと伝わっています。

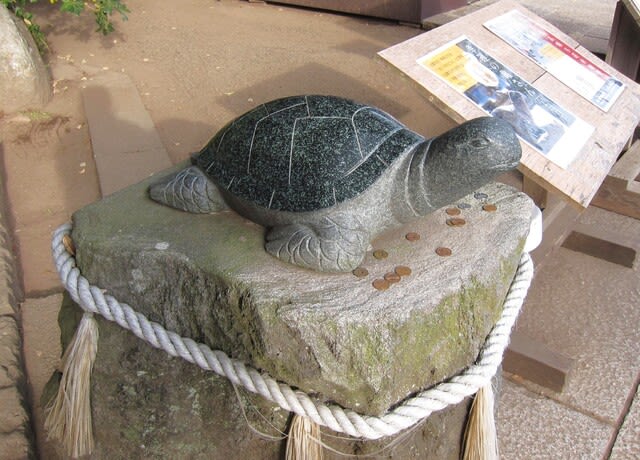

幸運の亀といわれるこの石像は、頭をなでると宝くじのご利益があると評判です。というのは近くの超大型ホームセンターの宝くじ売り場で年末ジャンボに合わせた当選祈願祭をここの神職が施行しており、その高額当選者がお礼に奉納した亀石像だそうです。

北側の高台には、水戸藩6代藩主治保公が、当時白砂青松の海岸と西に阿武隈の山を望む風光明媚なこの地を賞賛し、寛政2年(1791)に比観亭と名付けた「お日除け」(東屋)を建てさせたという碑があります。この比観亭に掲げられた扁額は、彰考館総裁立原翠軒が筆をとり桜の板に彫刻したもので、隣地の酒列磯前神社に保管されているそうです。

比観亭跡から見える常陸那珂港は、北関東の新たな国際流通拠点として整備され、高速道路と直結した日本で唯一の港湾です。火力発電所の煙突が見えます。

下に見える小さな漁港、磯崎港は、仙人が釣りに夢中の頃に通った気に入りのポイントで、岩場に型のいいアイナメが潜んでいました。

青森県が北限のヤブツバキ(藪椿)は、この辺では海沿いに多く自生していますが、背が高い木が多いので、参道でも落ちているのを見て初めて気が付きます。

昭和38年奈良の平城宮跡の発掘調査で出土した多量の木簡の中に「常陸国那珂郡酒烈埼所生若海菜」と記された墨書文字が発見されました。今から約1300年前の昔、酒列磯前神社に奉納したこの地方のわかめを天平文化の栄えた奈良の平城宮まで頒納されていたのです(神社ウエブページ)。

神話の中で国づくりに力を合わせた兄弟を祀る古社、大洗磯前神社と酒列磯前神社は、太平洋に面した清冽な地に位置し、歴史も場所も初詣にはピッタリの神社と感じました。

※大洗磯前神社は弊ブログ「大洗磯前神社…海沿いに4つの鳥居」 2021.7. 18 で紹介したことがあります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます