偕楽園公園の一画、逆川緑地にある「漱石所跡」の石碑は、文豪と同じ名前の「漱石」が気になっていました。「漱」という字は「口をすすぐ、うがいをする」と漢和辞典には出ています。

碑文には「笠原水源の湧地に近い逆川の縁のこの地に、寛文5年(1665)水戸藩第2代藩主徳川光圀が建てた茶亭を漱石所といった。光圀はここでしばしば、川の上流より盃を流し、眼前を通過しないうちに和歌を詠む曲水宴を催したと伝えられている。天和3年(1683)の漱石所規約によると池や流れでの魚釣り、不動堂上での肉食などを禁じていた」と記されています。

調べてみると、漱石という名前は中国の故事である「漱石枕流」に由来し、そこから光圀公や夏目漱石がその名を引用していました。

晋の武将孫楚は有能で物知りなことで知られていましたが、ある時「枕石漱流」(石を枕にして、川の流れで口をすすぐような自然の中に隠居したい)と言うべきところを間違って「漱石枕流」と言ってしまいました。指摘された孫楚は「石に漱ぐのは歯を磨くため、流れを枕にするのは耳を洗うため」と言い張った故事から、「漱石」が負け惜しみの強い頑固者を指す言葉になりました。

光圀公は、負け惜しみの強い変わり者たちが集まる所と洒落心で「漱石所」と名付けたと思われます。

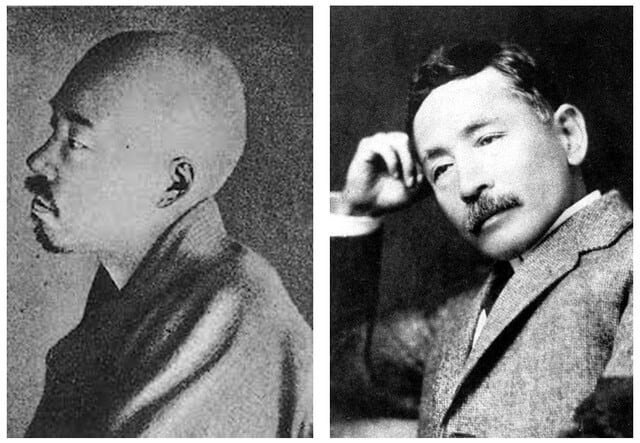

時代が変わって明治の半ば、夏目金之助は親友の正岡子規の持っている数多いペンネームから「負け惜しみ、頑固者」という意味の「漱石」が気に入って譲り受けたというのは有名な話だそうです。

東大予備門から親友だった子規と漱石は、卒業(子規は中退)後に再会し、松山の漱石宅に子規は療養を兼ねて約2か月滞在したこともありました。

有名な上記の写真はwebページから借用しました。

この逆川緑地には、光圀公が水戸城下への飲料水供給のために寛文3年(1663)に敷設した上水道の笠原水源地があります。

今でも竜頭栓からの水を汲みに来る市民の方の姿が絶えません。

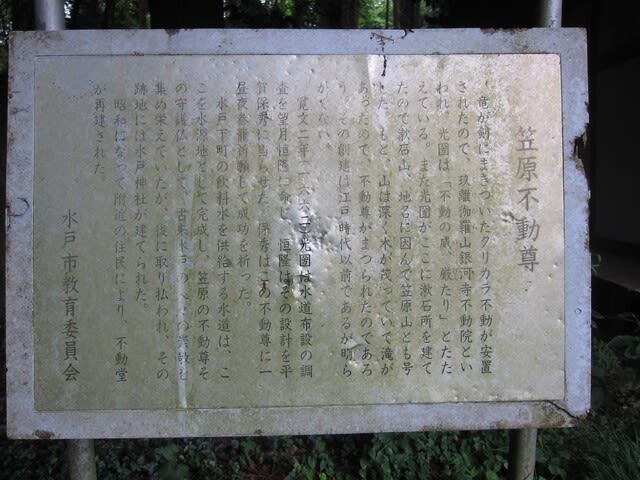

水源地裏の山は、茶亭の名をとって漱石山ともいわれ、そこに古くからあった不動尊は光圀公が「不動の威、厳たり」と称え、笠原水道の設計者平賀保秀は一昼夜参籠祈願して敷設工事の成功を祈ったと伝わります。

昭和になって付近の有志達によって再建された不動尊は、管理者がなく荒れ果てており、今年1月初めの地元新聞に取り壊しが決まったという記事が出ていました。

2018年撮影時の不動尊の案内板です。ここに不動尊があったこともやがて忘れられてしまうかもしれません。

そうなのですが、その後年月を過ぎてから、

子孫に伝わらなくなってしまったそうです。

それで、荒れ果てたままになっているのだとか。

ただ、名義(??)がある神社のものに

なっているのだそうで、その後も神社

では分かっていても、やっぱり何とも

できないようです。

不動尊の奥の水戸神社の方は管理が行き届いていました。

市議会議員の方も動いたようですが、政教分離が原則のため

行政の支援は難しかったようですね。

再建の民間団体でも出来て気運が盛り上がればいいのですが。

いつもありがとうございます。