週間天気予報を見たら、水曜日あたりから気温が上昇して

4~5月位の陽気が続くようです。

もう3月ですから、今日、火曜日が、冬らしさが残る最後の山かな・・・

そんな思いで、昨年、とても印象に残った八ヶ岳の横岳に

行くことにしました。

昨年は、緊張していたので、無心で歩いた感じでした。

今回は、ゆっくり写真をとりながら、ルートを再チェックしてみよう

と思います。

5時40分、美濃戸口を出発。

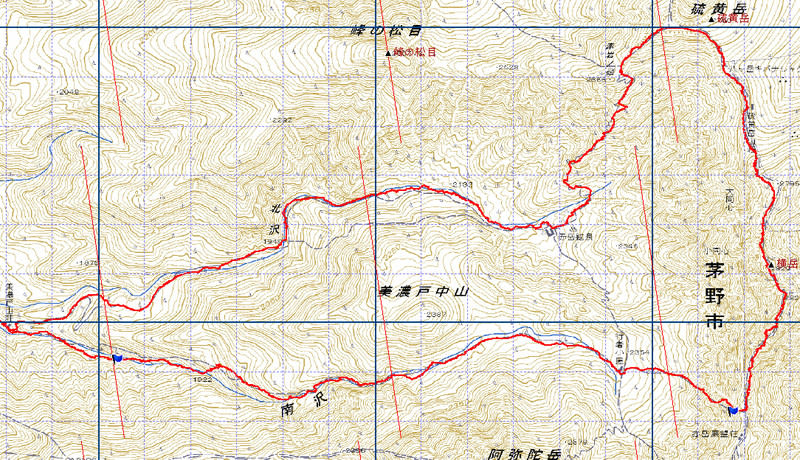

美濃戸からは、北沢ルートで赤岳鉱泉に向かいます。

横岳の縦走は赤岳から硫黄岳に向う人が多いようですが。

今回私は、硫黄岳~赤岳周りにしました。

どちらのコースを選んでも、一長一短 それぞれ難所のリスクが

ありますが、北沢、硫黄岳は、今年は初めてですので

こちらから、右回りを選択しました。

北沢ルート、今日はまだ、誰も歩いていないようです。

ここ2週間で積雪は、かなり増えたそうですが

昨夜さらに、5cm位降った雪道には、鹿や小動物の足跡

だけが、付いています。

山には、雲が掛かっていますが、天気予報どうり晴れてくるような雰囲気です。

鉱泉の手前で、初めて、下りてくる人に会いました。

今日も、静かな八ヶ岳かな・・・

赤岳鉱泉に到着。

ここまで、2時間30分 新雪を踏みながら

ゆっくり歩いてきました。

雲がとれて、山が見えてきました。

鉱泉に泊まり、早朝に硫黄岳に行っていたら

素晴らしい景色と霧氷に出会えたのではないでしょうか。

横岳に朝日が、差し込む。

これから登る、硫黄岳は、風が強そうです。

今日は、厳しい縦走になる予感が・・・

稜線では、食べるのが大変そうですので

ここで、ゆっくり朝食をとることにしました。

昨年、硫黄岳までは、稜線の手前で、アイゼンをつけましたが

今年は、積雪が多く、踏み固められた道が、クラストしているところ

もありそうなので、ここからアイゼンを付けました。

今の鉱泉あたりの積雪量は、1mを優に越えています。

硫黄岳への入り口へは、鉱泉の横の雪壁を乗り越えてスタートです。

すぐに、二股にトレースが、別れますが、右のルートは

ジョウゴ沢方面のバリエーションルートですので。

硫黄岳は、左に沢を渡ります。

その先も、幾つもショートカットの道が交差していますが

どの道も、途中で交わるので、心配いりません。

しばらくは、景色のない、森の中を登って行きます。

2時間近く、もくもくと登り続け、ようやく赤岩ノ頭の稜線が

近づいてきました。

ピッケル、サングラス、目出帽を準備して稜線に出る準備をします。

この場所は、小雪が飛んできますが、風はありません。

しかし、風で稜線の空との境が、ぼやけています。

振り返ると、これから縦走する横岳~赤岳が

稜線に出ると、一揆に視界が広がり

容赦なく、風に叩きつけられます。

耐風姿勢をとりながら、硫黄岳に向かいます。

稜線までの登りで、少し汗ばんでいた体が、すぐに冷え込んで

きました。

風の合間に写真を撮りながら、山頂を通過して、大ダルミに向かい下っていきます。

風が、吹き抜ける稜線ですので、雪は飛ばされて

地面が、出ています。

昨年の2月末に来た時は、もっと雪が多く、シュカブラが綺麗でした。

この先、ずっと雪が少ない感じですね。

アイゼンで、雪のある所を選んで歩くのが、難しい状態です。

石が、ゴロゴロしていて、とても歩きづらいです。

植物の保護柵に沿って、台座ノ頭に向かいます。

大同心に近づいてきました。

いよいよ、最初の難所に向かいます。

最初から、思いっきり緊張する痩せ尾根の通過

距離は、わずかですが、両側どちらも切れ落ちて、上を通過する時

両側は、ほぼ垂直に見えました。

右回りで縦走すると、一番の、ビビリポイントでした。

昨年は、佐久側にトレースがあり、下を見ないように通過しました。

今年は、上を通りましたので、下を見ないわけにもいきませんです。

これは、昨年の写真です。

風が、弱くなってきたのが幸いでした。

このあとは、クサリに頼りながら、岩場を登り

横岳山頂に向かいます。

岩場で3人パーティとすれ違いました。

私が、岩場を登り終えた時、パーティは、痩せ尾根通過中です。

反対周りですと、それほどでもないかもしれません。

横岳(奥ノ院)に到着。

ここから、しばらくは、のんびりと稜線を歩けます。

晴れていますが、遠く冨士山や北アルプスは、霞んでいます。

やはり、もう春なのでしょうね。

大座ノ頭の先に、浅間山。

それにしても、稜線は雪が少ない感じです。

先週までは、最大の寒波が来ていましたし

中腹あたりは、例年にない積雪量なのですが・・・・

まだ風はありますが、どうやら縦走は出来そうです。

できれば、赤岳を登り、文三郎尾根を下りる予定でしたが

ゆっくり写真を撮りながら歩いて、地蔵尾根で帰ることにします。

チョウノスケソウ

三又峰

杣添尾根

縦走路から見る赤岳は、迫力があります。

来年は、赤岳からの縦走を目標にしよう。

鉾岳のトラバースが、見えてきました。

一人の踏み跡だけがあり、よく絞まっています。

谷側の足を、フォールラインに向けて、アイゼンを効かせて

通過します。

トラバースを終えて、再び稜線に向かいます。

このあたり、昨年は、青氷に覆われた厳冬期の雰囲気でしたが

今日は、もう、そんな雰囲気は、ありませんでした。

日ノ岳を下ります。

ここも、積雪が少ないですね。

そのせいか、安心して下りることができました。

日ノ岳を振り返って見る。

地蔵ノ頭まで、もう少しです。

ここから、赤岳を見上げると、行きたい気持ちが湧いてきました。

展望荘も、昨日で営業を終えたので、周辺を見渡しても

人影は、見当たりません。

きっと、静かな山頂でしょうね。

山頂までは、1時間位で着きますが、時計を見ると

もう、2時30分を回っていました。

やっぱり、また来年の目標にすることにします。

風を避けて、岩陰で、少し休憩。

ぼーっと 景色を眺めていると

何となく、充実感も、感じてきました。

今日は、まだ厳しい冬山かと思っていましたが

やはり、もう冬は、終わりでしょうか。

また来年まで、この景色ともお別れですね。

行者小屋に下りてきました。

一階は、雪で埋まっています。

雪深い南沢を通り、日が沈むころには、戻ってくることが

できました。

そう、もう一つ非常に危険箇所がありました。

ここの林道歩きです。

今までも、転びそうになりながらも、端っこを歩いたりして

何とか、転ばずに帰ってきましたが、今日は、見事に足を

すくわれました。

今までで、最悪の状況です。

・・・・こんなことも、あろうかと思い

ちゃんと、4本アイゼンも、持って来ました。

装備に抜かりなし・・・・・(^^)

3月5日