腕神経叢刺激には、側頸部から行う天鼎刺激と上背部から行う肩中兪の2つがある。一見すると天鼎の方が高く、肩中兪は低い位置にあるように考えが地だが、実際にはほぼ同じ高さにでる。

1.肩中兪

1)肩中兪深刺の適応

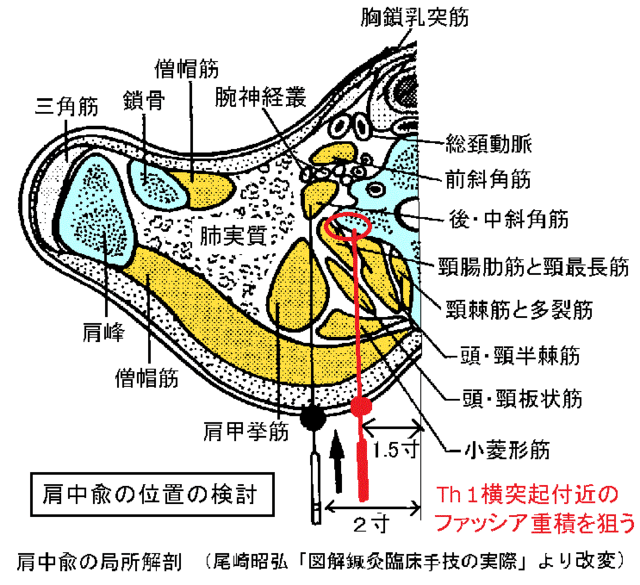

肩中兪(C7棘突起外方2寸)深刺では第1肋間(第1肋骨と第2肋骨間)に刺入できる。この刺針の適応は、頸部交感神経節刺激の他に、腕神経支配領域の症状に対する治療としての使い道がある。

腕神経叢はC5~Th1神経前枝からなるが、腕神経叢から起こり、中府・雲門あたりの大胸筋部痛、肩甲間部痛、後方四角腔部痛に対して、効果あることが多い。一方、肘を越える前腕~手指症状は、腕神経叢部の前・中斜角筋刺針の方が効果がある感触である。このような前腕~手指症状がある場合、患側上の側臥位で、肩中兪深刺と天鼎から前・中斜角筋刺針(これも腕神経叢の傍神経刺)を併用する方が多くなった。

上記神経枝で、小後頭神経と大耳介神経は知覚枝のみである。他の神経枝は運動枝のみなので痛むことはない。

2)傍神経刺としての肩中兪

木下晴都氏の肋間神経痛に対する傍神経刺は、棘突起の外方3㎝からやや脊柱方向に10°傾けて4㎝ほど刺入すると記載されている。追試してみると良好な結果を得られたのだが、誤ると気胸になるかもしれない危険性がある処である。

木下の治療理論は、間神経に接触する外肋間筋を緩ることを治療根拠としているようだが、これは危ない針になりかねない。フェリックス・マンは「鍼の科学」の中で、突起端にぶつけると、神経根刺激と同様な響きが得られると記しており、横突起付近は筋の重積が密であることから筋膜癒着が症状の本態なのではないかと予想した。要するに、棘突起外方3㎝ではなく、棘突起外方2㎝(すなわち外方1寸)から深刺して横突起付近の筋膜に響かせることが重要になるのだろう。

3.天鼎(中国式)

中国式天鼎は、腕神経叢刺激点と同じ位置になる。刺針すると強い針響を上肢や肩部に送ることも可能である。ただし強い響きを与えることが治療効果と直接結びつくことがなく、筋の絞扼症状としての腕神経叢興奮は、筋緊張を緩めることの方が本質的になるだろう。

※学校協会編の天鼎は、喉頭隆起外方3寸、下顎角下方1寸、胸鎖乳突筋前縁に扶突をとり、その後下方1寸で胸鎖乳突筋後縁になる。

1)腕神経叢直接刺激点としての中国天鼎

頸椎側線中央にある横突起の並びで、C6C7横突起を触知し、その内縁に刺針する。針は前斜角筋と中斜角筋の間を通過して、腕神経叢を刺激できる。

2)傍神経刺としての中国天鼎

頸を前面からみると、胸鎖乳突筋→前斜角筋→腕神経叢→中斜角筋の順に層をなしている。腕神経叢傍神経刺とは、C6の高さで胸鎖乳突筋外縁を刺針点とし、同じ高さの棘突起方向に刺針する。針は前斜角筋→中斜角筋と刺入する。途中で間接的に腕神経叢に影響を与える。こちらの方が穏和な刺激感になる。

同様の企図をもつものに木下晴都の扶突からの腕神経叢傍神経枝がある。扶突は、C4(甲状軟骨の高さ一致)する。C4は頸神経叢の高さになるので、腕神経叢を狙うには高位すぎるため、本稿では腕神経叢傍神経刺として天鼎(C6で輪状軟骨の高さ)を用いることにした。

※扶突の語源

「扶」には、手を揃えて助けるという意味がある。それが発展して4本指(示指から小指)を揃えて伸ばす意味となり、骨度法ではこれを3寸とした。

「突」とは甲状軟骨のでっぱりを意味するので、そこから3寸離れた部位を扶突とした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます