『関ケ原合戦絵巻』では、ほぼ時系列で、出来事が描かれています。先回の木曽路の秀忠軍と真田一族に続いては、杭瀬川の戦いです。

東軍先行隊が、美濃で順調に進撃しているのを期とみて、徳川家康は、9月1日に江戸を発ちました。そして、9月14日昼頃、美濃赤坂(現、大垣市)の岡山に着陣しました。

岡山は、石田三成が布陣していた大垣城の西北3㎞に位置しています。その間を流れるのが杭瀬川です。この川は、大垣市の西部を流れ、濃尾平野に多い中河川の一つです。

この川を舞台にした両軍の小競合い、それが後に、杭瀬川の戦いと呼ばれるようになったいくさです。

関ケ原合戦のわずか半日前、しかも西軍が唯一勝利した戦いなのです。

家康到着の報に、大垣城の三成軍は動揺し、逃亡する者さえ現れました。そこで、知将、島左近は、奇襲攻撃をかけることを提案し、500の兵を率いて大垣城を出ました。その一部は杭瀬川を渡り、東軍、中村一栄隊の前で稲刈りをしました。この挑発にのった中村の兵が襲ってきた時、左近たちは敗走する風をよそおって退却しました。杭瀬川を渡って追いかけてきた中村隊に、茂みに隠れていた左近の別動隊が襲い掛かり、中村隊のみならず、救援に駆け付けた有馬玄蕃頭豊氏隊も、散々に打ち負かされました。

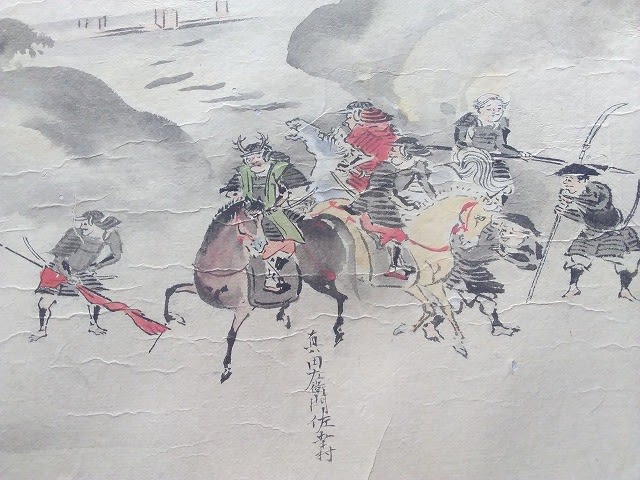

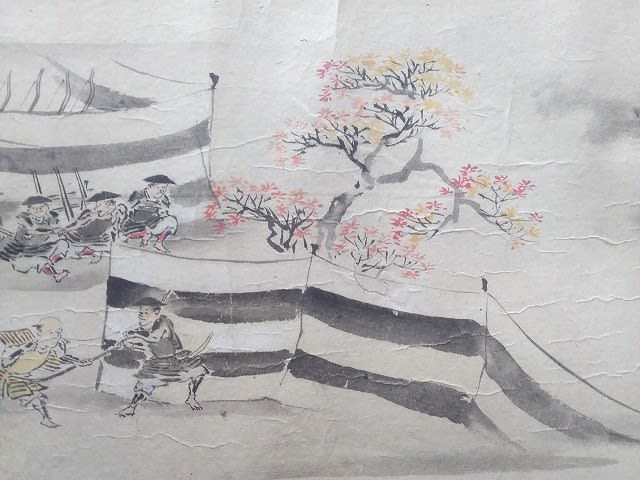

『関ケ原合戦絵巻』では、この戦いが下図のように描かれています。

左が西、右方が東です。大垣城は(右後方)は描かれていません。

中央の水の流れが、杭瀬川(くいせがわ)です。

左上(西北西)に小高い山(岡山)があり、家康の陣が敷かれています。

濃州岡山御本陣:

指示を出しているのは本田忠勝、家康はいないようです(床几のみ)。

有馬玄蕃頭豊氏陣屋:

中村一角一忠陣屋:

中央では、武者たちが戦っています。

左側が東軍、右側が西軍ですね。

有馬豊氏臣稲次右近、右近馬取彌五右衛門:

石田治部少輔臣横山監物:

手痛い敗北をきっした東軍でしたが、その中で、中村勢の助けに入った有馬豊氏勢の一人、稲次右近が、石田三成の臣下、横山監物を討ち取りました。家康は一番首としてたいそう喜び、稲次右近に6000石の加増をしたほどです。

杭瀬川の戦いは、『関ケ原合戦絵巻』では、敗戦の中で一矢報いた場面が描かれていたのです。この絵巻は、やはり、徳川のサイドに立って描かれていますね。

なお、家康の一代を記録した『落穂集』には、この件が、次のように記述されています。

『落穂集』

・・・・中村が一手既に敗亡可致かと相見へ候処へ、陣所並びなる有馬玄蕃手の者共数十人馳出候、中にも稲次右近鳥毛の半月の指物にて真先に進て川を乗渡し向ふの堤へ馳上り候処へ、金の制札の頭立物を致し横山監物と名乗て稲次にかけ合せ互に馬上にて戦しが、双方馬よりをり立て組打と成る、横山ハ稲次を組伏て上へ乗懸り候処へ右近の若党かけ着て、横山が具足の締噛を取て引返し候へハ右近下よりハね返し乗掛て首をかゝんと致しける所を横山が家人かけ寄て右近の甲のしころを取候処へ、又右近が若党かけ付一刀切付候へハ、しころを放し刀を抜合、切合候内に右近ハ横山が首 を取て立上り、件の監物が若党をも切殺し其首をハ馬の塩手(四緒手)に結付、横山が首をハ馬上に引下ケ自身御旗本へ持参仕候と也

中村一氏臣甘利備前と浮田秀家臣飯尾太郎左衛門:

場面の中央では、二人の武者が、馬上で組み合っています。中村一氏臣甘利備前と浮田秀家臣飯尾太郎左衛門です。

飯尾太郎左衛門が甘利備前を討ち取ったのでしょうか。浮田秀家は、この日、飯尾太郎左衛門に感状を与えています。しかし、杭瀬川の戦いに関してかどうかは不明です。なによりも、中村一氏の下臣といわれる甘利備前なる人物が不祥です。歴史上、甘利備前守康という人物がいますが、武田の家臣で、天分17年に亡くなっているので、この絵の人物ではありません。このように、『関ケ原合戦絵巻』には、よくわからない場面がいくつかあります(^^;

せっかくですから、現地の写真をとってきました。

家康が着陣した岡山は、故玩館のある美江寺宿から一つ西(6㎞程)の赤坂宿にあります。以前のブログで紹介した曽根城址から数㎞先です。

岡山へ行くには、必ず揖斐川(当時は、呂久川)を渡らねばなりません。東軍の主力部隊はこの辺(中山道)を渡ったようです。家康は数㎞上流を渡った(東山道)といわれています。用心深い家康は、少しでも西軍から離れたルートを選んだのでしょうか。

岡山は、写真の真正面に位置しますが、低い山なので見えません。その奥が、関ケ原です。

近くまで来ました。東から見た岡山です。低い山(標高52m)です。

さらに奥(西方)は関ケ原、右の山は伊吹山へつらなります。

江戸時代以後は、家康を勝利に導いた所として、勝山と呼ばれています。現在は、全山、墓地や葬儀施設等が立ち並んでいます。

ここから、3㎞ほど南東に大垣城があります。

大垣城から岡山方面は、建物が多くて写真がとれません。当時は、相手方の様子をうかがうことができたのでしょう。

大垣城を出た島左近たちは、すぐ西を流れる杭瀬川を舞台に、東軍を翻弄したわけです。

それがどの辺であったのか、実際のところはわかりません。杭瀬川の流路が変わってしまっているからです。

戦いの場所を推定して、立札が立っていました。

一面夏草におおわれて、川面が見えません。

すぐ前を東海道線が通っています。

東海道線のガード下をくぐると、

杭瀬川があらわれます。

かなりの水量です。堤防などなかった当時はさらに流れが急で、鎧兜を着けた武者が渡るのは容易でなかったでしょう。

木や草が生い茂る原野の流れの中で、東軍を翻弄した島左近の知恵には感心します。

彼はその後すぐ、家康本陣に夜襲をかけることを提案するのですが、三成に却下されてしまいます。そして、その夜、西軍は西の関ケ原へ向かい、戦いの朝を迎えます。合戦はわずか半日で勝負がつき、西軍は大敗北に終わってしまうのです。

家康は当初、大垣城を水攻めする計画をもっていたようです。この場合も、鍵をにぎるのは杭瀬川。もしそうなっていたら、すぐ西の垂井、南宮山などに陣を張っていた毛利や小早川勢もまじえて、大決戦が長期間にわたって展開されたことでしょう。ひょっとしたら、大阪城から秀頼出陣があったかもしれません。そうなったら、ほぼ西軍の勝利・・・などという妄想が、当地では生きています(^.^)