■メイン写真

断崖絶壁にへばりつくように建てられた「懸造り」の投入堂

■今回のコース

密坊駐車場→三佛寺受付案内所→本堂→かずら坂→くさり坂→文殊堂→地蔵堂→

鐘楼堂→馬の背・牛の背→観音堂→投入堂(遥拝)→(往路を戻る)→密坊駐車場⇒

三朝温泉

かねてから行ってみたかった投入堂。ようやく願いがかなった。

まず受付案内所で、本堂までの拝観料400円を払い、境内に入る。

本堂ではちょうど、お坊さんが高らかにお経をあげているところ。

「おんばら、なかとかかんとか、なんとか、そわか~」の真言の連呼で、さすが修験の寺だ。

本堂から奥、投入堂へ行きたい人は、登山遥拝事務所でさらに800円を支払い、

白い輪袈裟を肩に掛けていく。

サンダルや、底がつるつるの靴では入山を断られる。どうしてもという人は、ここでわらじを

購入することになるが、このわらじも製作者が減って、あと数年で在庫が尽きるという。

扉をくぐり、いざゆかん。

樹齢1000年はありそうな巨杉がお出迎え。

いきなり急坂が始まる。

役行者像に見守られ。

かずら坂は、木の根がカズラのように入り組んだ急斜面。楽しい!

文殊堂が見えてきた。

地蔵堂の柱のすぐ脇、クサリを助けに登る。Mr.Dashは鎖を使わずに岩だけをつかんで登ってみた。楽しい!

文殊堂は、靴を脱ぎ、周囲をぐるりと回ることができる。

足はすくむが、絶景。

鎖場のトラバース。

地蔵堂。こちらも靴を脱いで、ぐるっと回れる。

鐘楼堂。釣鐘は1回撞くことができる。釣鐘の重さは2トンあるらしいが、いったい

どうやって運んだのだろうか。

馬の背・牛の背。まさに"行場"である。

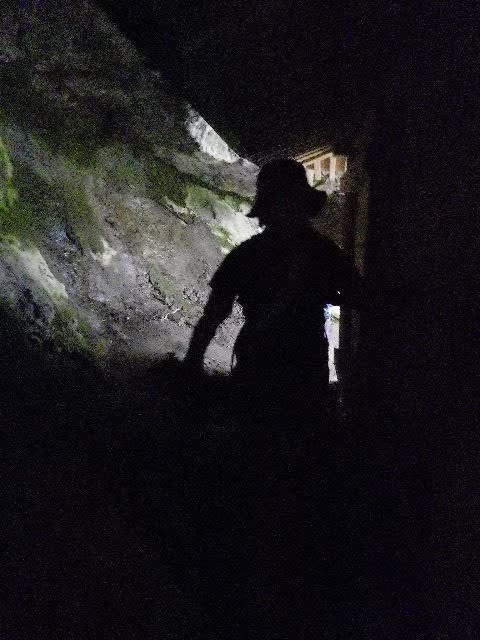

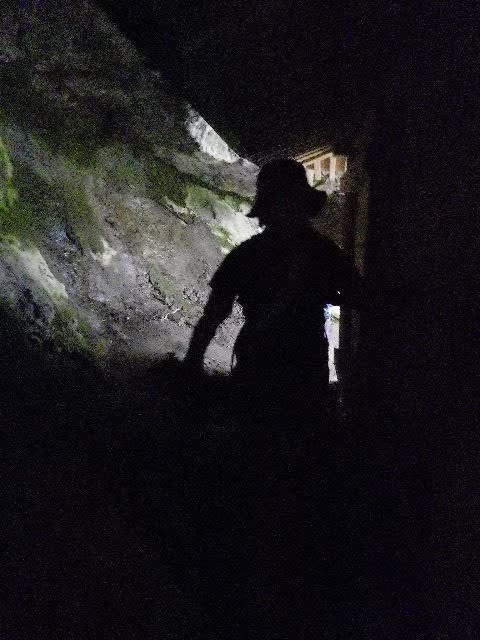

半洞窟の岩屋の中に、観音堂が建つ。

観音堂の裏を通りぬける、胎内くぐり。

そして、とうとう見えた、投入堂(左奥の小さなのは愛染堂)!!

伝説では、706年、役行者が法力で岩窟に投げ入れたと

2001年、奈良文化財研究所による年輪年代測定で、納経堂とともに平安時代後期に

建てられたことが判明した。

平安時代にせよ、こんな場所に築1000年クラスの建物が現存するのは奇跡でしかない。

(一部部材は、修理のたびに取り換えられてはいる)

しばらく見とれていたが、多くの人の流れもあり、あまり長居するのも憚られたので

下山することにする。

基本、往路を戻るのだが、何カ所かは登り/下り専用ルートに分かれている。

地蔵堂からの下りは、登りになかった長い鎖場である。

ある意味では最難関といってもよい。

下りとはいえ、粘土質で、しかもシットリ湿った路面は滑りやすいので細心の注意で。

無事に下山し、観音院駐車場の東にある三徳山遥拝所に立ち寄る。

2022年の11月にリニューアルされたばかりだ。

備え付けられたニコンの双眼望遠鏡を覗くと、投入堂が正面からアップで見える。

おもしろい名所が一つ増えた。

断崖絶壁にへばりつくように建てられた「懸造り」の投入堂

■今回のコース

密坊駐車場→三佛寺受付案内所→本堂→かずら坂→くさり坂→文殊堂→地蔵堂→

鐘楼堂→馬の背・牛の背→観音堂→投入堂(遥拝)→(往路を戻る)→密坊駐車場⇒

三朝温泉

かねてから行ってみたかった投入堂。ようやく願いがかなった。

まず受付案内所で、本堂までの拝観料400円を払い、境内に入る。

本堂ではちょうど、お坊さんが高らかにお経をあげているところ。

「おんばら、なかとかかんとか、なんとか、そわか~」の真言の連呼で、さすが修験の寺だ。

本堂から奥、投入堂へ行きたい人は、登山遥拝事務所でさらに800円を支払い、

白い輪袈裟を肩に掛けていく。

サンダルや、底がつるつるの靴では入山を断られる。どうしてもという人は、ここでわらじを

購入することになるが、このわらじも製作者が減って、あと数年で在庫が尽きるという。

扉をくぐり、いざゆかん。

樹齢1000年はありそうな巨杉がお出迎え。

いきなり急坂が始まる。

役行者像に見守られ。

かずら坂は、木の根がカズラのように入り組んだ急斜面。楽しい!

文殊堂が見えてきた。

地蔵堂の柱のすぐ脇、クサリを助けに登る。Mr.Dashは鎖を使わずに岩だけをつかんで登ってみた。楽しい!

文殊堂は、靴を脱ぎ、周囲をぐるりと回ることができる。

足はすくむが、絶景。

鎖場のトラバース。

地蔵堂。こちらも靴を脱いで、ぐるっと回れる。

鐘楼堂。釣鐘は1回撞くことができる。釣鐘の重さは2トンあるらしいが、いったい

どうやって運んだのだろうか。

馬の背・牛の背。まさに"行場"である。

半洞窟の岩屋の中に、観音堂が建つ。

観音堂の裏を通りぬける、胎内くぐり。

そして、とうとう見えた、投入堂(左奥の小さなのは愛染堂)!!

伝説では、706年、役行者が法力で岩窟に投げ入れたと

2001年、奈良文化財研究所による年輪年代測定で、納経堂とともに平安時代後期に

建てられたことが判明した。

平安時代にせよ、こんな場所に築1000年クラスの建物が現存するのは奇跡でしかない。

(一部部材は、修理のたびに取り換えられてはいる)

しばらく見とれていたが、多くの人の流れもあり、あまり長居するのも憚られたので

下山することにする。

基本、往路を戻るのだが、何カ所かは登り/下り専用ルートに分かれている。

地蔵堂からの下りは、登りになかった長い鎖場である。

ある意味では最難関といってもよい。

下りとはいえ、粘土質で、しかもシットリ湿った路面は滑りやすいので細心の注意で。

無事に下山し、観音院駐車場の東にある三徳山遥拝所に立ち寄る。

2022年の11月にリニューアルされたばかりだ。

備え付けられたニコンの双眼望遠鏡を覗くと、投入堂が正面からアップで見える。

おもしろい名所が一つ増えた。

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/28/5b/ab0581d1d38f79b808374b260db16671.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/74/6d/add9a36b5b727de73a6b0291cb321ed0.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4f/8d/816a2476b7e4c047af4b48c680f290dc.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1c/72/202c2d269ad8853afc472babd7f4006d.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6d/48/9af3dff585ecd0649d965fa6ccf803ef.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5a/e6/6d7b519c6d6db3b1dfaea2e3449296f2.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7a/e0/8b0d4da9c3bd39bcd8ae440bd69f379d.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/50/43/dce0decf5ebaeb0446e33bef151f94df.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/08/dd/82e2924d1afcde0e71b1b223fdf0da86.jpg)

![2025年4月14日(月) [明日香村]入谷から竜在峠、城ヶ峰へ。奥明日香天空展望台で日向ぼっこ!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2d/db/637f97c8ba92363828f4793c572de85a.jpg)