西宮市今津真砂町に「今津海岸砲台記念石」があります。

武庫郡今津村の海岸(現在:西宮市今津真砂町)に砲台(今津砲台)が建てられていました。

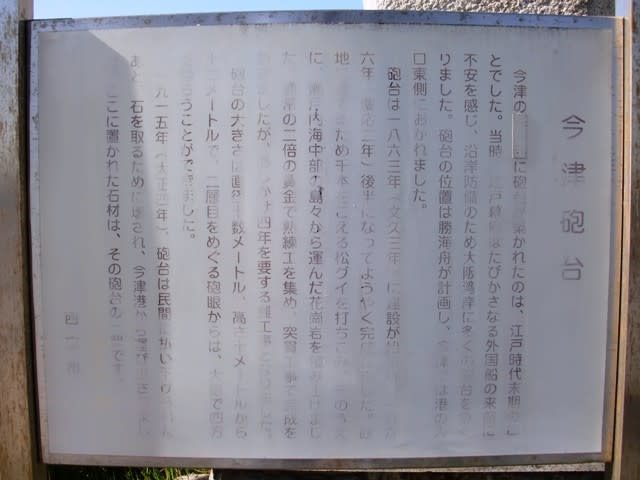

当地における砲台は、高さ10メートルから12メートル、直径10メートルの石造(花崗岩)で設営された建造物でした。

2層目に空けられた砲眼より大砲で四方を狙うことが可能であったといわれています。

幕末の頃、国防に不安を感じていた江戸幕府では勝海舟の建議を取り入れ、文久3年(1863年)、大坂湾の海防のために和田岬砲台、舞子砲台、西宮砲台などと共に砲台の建設が開始。

基礎工事(地杭打ち)では砂地へ1,157本の松杭が打ち込まれ、建設に必要な御影石(花崗岩)は主に備中小田郡の島々(現在:岡山県笠岡市)より切り出して海路にて運搬。

熟練工を多く招集し突貫工事で建設が進められ、慶応2年(1866年)に竣工。

明治元年(1868年)、陸軍省の所有となった今津砲台は他の砲台と共に売却が宣告されたものの一旦中止。

明治43年(1910年)、海軍省より民間へと払い下げられて大正4年(1915年)に解体。

砲台の石材の一部を利用して「今津海岸砲台記念石」と刻まれた記念碑が作られ、福應神社(西宮市今津大東町)へ奉納されました。

平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災による同社の被災・復興を経て、記念碑はかつての砲台が建設された地域へ移設され、現在に至っています。

今津砲台は、跡地として案内板と石材の一部がモニュメントとして置かれているだけですが幕末における歴史を知るには貴重な場所です。

ありがとうございました。

ヾ(*´∪`*)oc<【。゚・+:.・ァリガトゥゴザィマシタ・.:+・゚。】ヽ(*´∪`*)ノ"

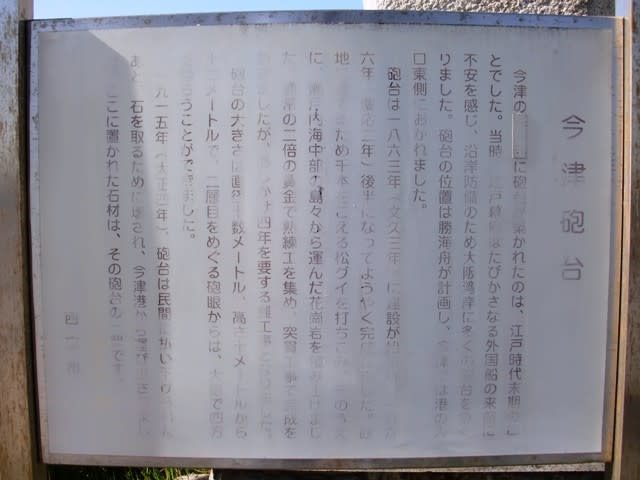

武庫郡今津村の海岸(現在:西宮市今津真砂町)に砲台(今津砲台)が建てられていました。

当地における砲台は、高さ10メートルから12メートル、直径10メートルの石造(花崗岩)で設営された建造物でした。

2層目に空けられた砲眼より大砲で四方を狙うことが可能であったといわれています。

幕末の頃、国防に不安を感じていた江戸幕府では勝海舟の建議を取り入れ、文久3年(1863年)、大坂湾の海防のために和田岬砲台、舞子砲台、西宮砲台などと共に砲台の建設が開始。

基礎工事(地杭打ち)では砂地へ1,157本の松杭が打ち込まれ、建設に必要な御影石(花崗岩)は主に備中小田郡の島々(現在:岡山県笠岡市)より切り出して海路にて運搬。

熟練工を多く招集し突貫工事で建設が進められ、慶応2年(1866年)に竣工。

明治元年(1868年)、陸軍省の所有となった今津砲台は他の砲台と共に売却が宣告されたものの一旦中止。

明治43年(1910年)、海軍省より民間へと払い下げられて大正4年(1915年)に解体。

砲台の石材の一部を利用して「今津海岸砲台記念石」と刻まれた記念碑が作られ、福應神社(西宮市今津大東町)へ奉納されました。

平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災による同社の被災・復興を経て、記念碑はかつての砲台が建設された地域へ移設され、現在に至っています。

今津砲台は、跡地として案内板と石材の一部がモニュメントとして置かれているだけですが幕末における歴史を知るには貴重な場所です。

ありがとうございました。

ヾ(*´∪`*)oc<【。゚・+:.・ァリガトゥゴザィマシタ・.:+・゚。】ヽ(*´∪`*)ノ"