愛媛県西条市大町に「防災カフェ結」という喫茶店があります。

同店は、元自衛官の方が経営されています。

店舗内及び敷地内において、第二次世界大戦から現代に至るまでの実物貴重品・関連の品等を展示しています。

「第二次世界大戦ブース」

第二次世界大戦当時の貴重な遺留品や精巧なレプリカ・模型等を展示

「自衛隊ブース」

陸海空の自衛隊関連を展示

「模型ブース」

航空機・車輌・時代を問わず様々な模型を展示

「フィギアブース」

各種多様なフィギュアを展示

「日本文化ブース」

古き日本の様々な懐かしい品々を展示

「野外展示家屋」

陸上自衛隊にて運用されていた車両を展示

73式小型トラック(三菱・ジープ)

73式小型トラック(三菱・パジェロ)

高機動車

偵察用バイク(ホンダ・XLR250R、XLR250S)

<防災カフェ結>(店舗内)

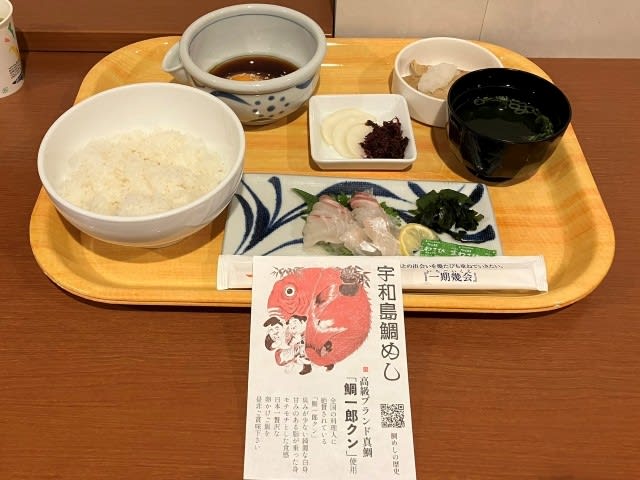

同店メニュー「作戦会議マニュアル」

「レンジャーランチ」(カツカレー)

自衛隊を堪能しつつ、美味しく頂きました。

お世話になりました。

(o゚∀゚)ノ【☆.。.:*・゚アリガト゚・*:.。.☆】ヽ(゚∀゚o)

この後は、最寄り駅へ移動します。・・・・・つづく(^_^v

同店は、元自衛官の方が経営されています。

店舗内及び敷地内において、第二次世界大戦から現代に至るまでの実物貴重品・関連の品等を展示しています。

「第二次世界大戦ブース」

第二次世界大戦当時の貴重な遺留品や精巧なレプリカ・模型等を展示

「自衛隊ブース」

陸海空の自衛隊関連を展示

「模型ブース」

航空機・車輌・時代を問わず様々な模型を展示

「フィギアブース」

各種多様なフィギュアを展示

「日本文化ブース」

古き日本の様々な懐かしい品々を展示

「野外展示家屋」

陸上自衛隊にて運用されていた車両を展示

73式小型トラック(三菱・ジープ)

73式小型トラック(三菱・パジェロ)

高機動車

偵察用バイク(ホンダ・XLR250R、XLR250S)

<防災カフェ結>(店舗内)

同店メニュー「作戦会議マニュアル」

「レンジャーランチ」(カツカレー)

自衛隊を堪能しつつ、美味しく頂きました。

お世話になりました。

(o゚∀゚)ノ【☆.。.:*・゚アリガト゚・*:.。.☆】ヽ(゚∀゚o)

この後は、最寄り駅へ移動します。・・・・・つづく(^_^v