先週と今週2回ほど映画を見に行った。1本は「スターウォーズ/フォースの覚醒」、もう一本は「シーズン/2万年の地球旅行」という動物の生態を追ったドキュメンタリー映画である。スターウォーズはもう30年近く前からあるSFのシリーズ作品だが、今まで映画館でもTVでも一度も見たことはなかった。それは最初から見ていないから物語の繋がりが分からなこと、現実から遊離した空想の世界には興味がもてなかったからである。

今回見に行ったのには切っ掛けがある。お正月の初めにNHKで、「ハリウッド映像王国の挑戦」と題して、スターウォーズの製作現場にカメラを入れ、映像の技術革新の実態をドキュメンタリーで見たからである。番組はスターウォーズを手がける映像スタジオ「ILM」の現場に密着し、製作者の苦闘の様子を追っている。ILMは「E.T.」や「ジュラシックパーク」などを手がけ、世界最高の特撮技術を持つと言われる。SF映画は当初模型や縫ぐるみの実写から始まった。それからしだい技術革新がなされ、ジェラシックパークあたりからCG(コンピュータ・グラフィックス)が使われ始め、今はCG全盛期である。

CGの導入によってクリエイティブで面白い視覚効果がたくさん使われるようになったが、反面過剰に使われると、作り物の世界を感じてしまう。今回、スターウォーズの製作に当たって監督のJ・J・エイブラムスは宇宙船の実物大模型を作ったり、登場するキャラクターも人の手で動かすなど、CGに極力頼らず、手間のかかる実写撮影にこだわったと言う。そんなNHKの番組を見て、実際にそのこだわりの映像を確認するために見てみることにしたのである。

もう1本が「シーズン/2万年の地球旅行」、これもラジオの映画解説で視覚の面白さを取り上げていた。無音小型バギーの開発で、馬やオオカミと同じ視線で狩りの臨場感あふれる映像を撮り、改良を重ねた軽飛行機を駆使して、渡りの雁の群れと並走飛行して撮影し、鳥となって大空を浮遊する爽快さが体感できる映像など、動物の目線で捉えた映像が新鮮だというものである。

確かに両作品とも映像的は工夫され面白いと思った。しかしストーリー性において物足りなさを感じる。スターウォーズは相変わらずハリウッド映画の勧善懲悪のワンパターンで新味が無い。一方シーズンもそれぞれの野生動物の生態映像を組み合わせ、氷河期から現在までの2万年を必死に生き残ってきたというストーリーに違和感がある。2作品とも「まず映像有りき」で、ストーリーに意外性も感動も無いのである。

映画の歴史も長くなってネタ切れになったのか、もう昔の名作と呼ばれるような作品が出てこなくなったように思う。その代わりにトリックやCGを駆使して壮大さや迫力を追い求めているように思う。そして遂に、私がよく行く映画館でも4DXと呼ばれる体感型の上映システムが現れた。映画のシーンに合わせて前後左右に座席が動き、嵐のシーンでは水が噴霧され風が吹きつけ、雷鳴で劇場にフラッシュがたかれる。さらに臨場感を演出するため、煙や香りも出すようである。(通常料金+1000円) 映画もここまで来たのか、こうなればもう遊園地のアトラクションである。

我々の時代は映画に感動を求めたように思う。それに対して今の時代はディズニーランドやユニバーサルスタジオと同じように刺激を追い求めるようになったのかもしれない。時代の変遷と共に映画も変わっていくのは仕方ないと思うのだが、しかしオールドファンとしては映画の中に引き込まれ、その展開に一喜一憂し、心揺さぶれれ、終わったあとに満足感がある。そんな映画を求めたいのである。そう思うのは私だけなのか、それとも私が年齢と共に不感症になって、今の映画に感動しなくなただけなのか、・・・・・

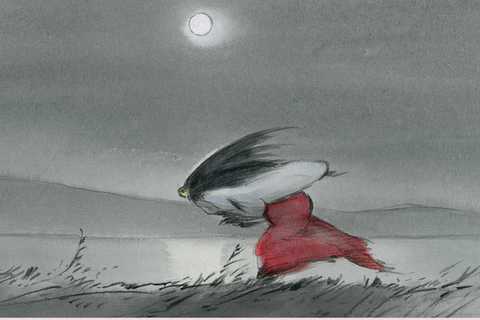

ではなぜ高畑監督(スタジオジブリ)がかぐや姫を取り上げたのか?。それは原作では今ひとつ分かりづらいストーリーを現代風にアレンジし、かぐや姫がなぜ月から来たのか?なぜ月に帰らなくてはいけなくなったのか?という謎解きを入れ、そしてそこに人生のメッセージ性をも持たせることで、昔話を今に蘇えさせえる試みなのであろう。

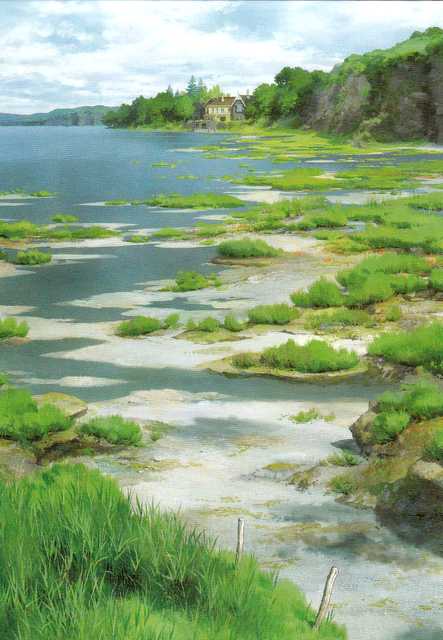

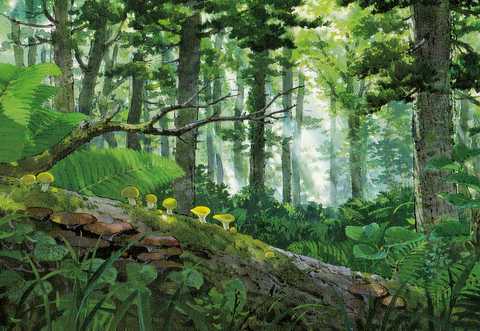

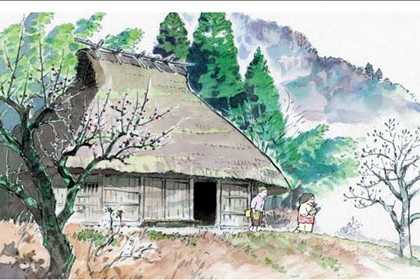

映画を見て感じることは、絵が実に綺麗に丁寧に描かれていることである。CGに頼らず手書きでやわらかく繊細な質感がすばらしい。輪郭がなく色だけの部分も多く、細部の描写はなく省略や塗り残しも多い。何か平安時代の絵巻物とか日本画や水彩画を見ているような雰囲気である。人物と風景が地続きになって、線と色のドラマを伝えてゆく。この当たりが高畑勲監督のこだわりの部分なのであろう。昔話を取り上げ、作画にも挑戦的な試みをしている。従来のアニメにはなかった手法である。映画が終わり、長いクレジットの間も、ほぼ満員の場内で誰も席を立つ人がいなかった。作品を見終わって、人によって違うのだろうが、それぞれに感動があったからであろう。監督の知名度や作品の性格上、あまり人気は上がらないようであるが、アニメ作品のエポック的な存在として見ておく価値は充分にあるように思った。

前回の宮崎駿監督の「風たちぬ」もそうなのであろうが、高畑勲監督もアニメに対して一過言ある監督であるようである。作画数50万枚(通常7~8万)、製作年数8年、制作費50億円と、一つのアニメを作るには膨大なエネルギーを費やした作品である。ここまで監督のこだわりを認め、採算度返しでの映画作りができるジブリという会社、今の日本の映画界で特異な存在なのであろう。宮崎駿、高畑勲、両監督ともすでに70歳を超えて老齢の域になってしまった。もうアニメに対して今までのような情熱をかける事はないであろう。したがって今回の「風立ちぬ」と「かぐや姫」はジブリ的な作品の最後になるのかもしれない。

今回の「風立ちぬ」は宮崎駿の「崖の上のポニョ」以来5年ぶりとなる作品。ストーリーは零式艦上戦闘機(零戦)を設計した実在の人物「堀越二郎」と、同時代に生きた文学者「堀辰雄」の小説「風たちぬ」を織り交ぜ、堀越二郎の姿を描いた大人のラブストーリーである。時代は大正末期から第二次世界大戦まで、関東大震災が起こり、やがて戦争の足音が近づいてくる。そんな激動の中で必死に生きる人々を描いている。映画のポスターに『生きねば』とあるから、映画の大きな主題は、「どんな時代でも生きることに一生懸命であれ」、という宮崎駿のメッセージであろう。

映画の風景は私にも少しの名残がある昭和初期である。高い建物がないカワラ屋根の町並み、人々の服装は着物が普段着として当たり前に残っている。輸送手段は荷馬車や人力車、地方と結ぶ鉄道は蒸気機関車が走っている。映画の中のそんな風景を見ながらふと思う。「これは私の両親と時代はかぶっている」、「父と母の青春はまさしくこの時代にあったのだ!」と。自分には未知の時代や環境の中で、私の両親もまた青春を謳歌しつつ必死に生きたのであろう。そう思って見ると、映画の後半でヒロインの菜穂子が、結核で生きられないとた悟った時の無念さに、思わず涙がこぼれてしまった。

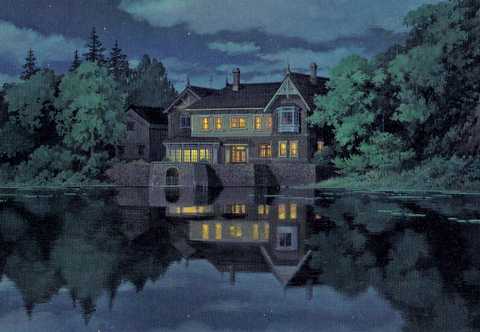

映画は今までの宮崎駿作品のようにファンタジーではない。あるTV番組で宮崎駿自身が「今はもうファンタジーを見る時代ではない」と語っていたから、彼の作品にはもう「となりのトトロ」や「魔女の宅急便」のようなファンジーな作品は出てこないのかもしれない。しかし今回の物語には主人公堀越二郎の夢の中での出来事が頻繁に描かれている。これが映画の雰囲気をファンタジーな色合いにし、丁寧な絵や背景画も何時ものジブリのトーンである。やはりこれは紛れもなく宮崎駿の世界である。

感想としては、物語全体の流れとバランスが悪かったように感じてしまった。主人公堀越二郎の飛行機への夢、航空機設計への情熱、関東大震災、ヒロインの菜穂子との恋、そして戦争、題材がてんこ盛りで宮崎駿の描きたいものがいっぱいあるのは理解できる。しかしそれが上映時間の中に納まりきれず、まとまりの悪いまま不完全燃焼で終わってしまった感じである。それは私の中のストーリーを追う意識、絵をしっかり見たいと思う目線、そしてバックに流れる音楽を聴こうとする耳、それぞれが追いきれずに上手く調和しないことが原因なのかもしれない。

見終わったあと池袋の西武百貨店のギャラリーで『風立ちぬ原画展』という企画展を見つけて入ってみた。そこには宮崎駿のイメージボード、キャラクター設定、背景画や美術ボードなど100点あまりが展示されていた。「キャラクターはこんな経過を経てできたのか?」、「宮崎駿の絵はこんな絵なのか?」、「こんな綺麗な背景画が映画の中にあっただろうか?覚えていないなぁ~」、「やはりもう一度映画を見てみよう」、「そうすれば今度はストーリーを追わないから、じっくり絵や音楽が楽しめるかもしれない」

ストーリーは瀬戸内海の小島に暮らす老夫婦・平山周吉(橋爪功)と妻とみこ(吉行和子)が、子供たちに会うために東京へやって来る。そして個人病院を開く長男・幸一(西村雅彦)、美容院を営む長女・滋子(中嶋朋子)、舞台美術の仕事に携わる独身の次男・昌次(妻夫木聡)の3人の子供たちと再会を果たす。しかし、仕事を抱えて忙しい日々を送る彼らは両親の面倒を見られず、二人を横浜の豪華ホテルに宿泊させようとする。そんな状況に寂しさを覚えた周吉は、やめていた酒を飲んで騒動を起こしてしまう。一方のとみこは、一人身の生活を心配していた昌次(妻夫木聡)の住まいを訪ね、そこで恋人の間宮紀子(蒼井優)を紹介される。お互いが話し合ううちに恋人紀子の人となりに触れ、昌次の将来に安堵する。そんなことで上機嫌で長男の家に帰って来たのだが、それを皆に報告する前に突然倒れてしまった。そして救急搬送された病院で亡くなってしまう。突然の事態に戸惑う家族、 葬儀は故郷の瀬戸内の小島で執り行なわれる。葬儀が終わると長男と長女夫婦はそそくさと帰ってしまうが、昌次と恋人の二人は島に残り、今まで疎遠であった父との絆を取り戻していく。小津安二郎の「東京物語」とは多少の相違はあるが、しかし基本的には同じようなストーリー展開である。

小津安二郎の「東京物語」は1953年制作である。小津映画の集大成とも言える作品で、国際的にも高い評価を受けたと聞いていた。白黒の古い作品だから当然実写では観てはいない。10年ぐらい前だったろうか、ビデオショップで借りて見たことがある。戦後まもなくの経済成長の真っ只中、子供たちは故郷を離れ皆都会に出て就職していった時代である。田舎に残された年老いた両親、そして都会で自分たちの生活に汲々としている子供たち、小津安二郎の細やかな叙述法で家族の繫がりと、その喪失という主題を見る者の心に訴えかける作品であった。私はその映画の中で、父親役の笠 智衆(りゅう ちしゅう)の演技のすばらしさが一番印象に残った。感情を抑え淡々とした語り口、実直で朴訥とした性格が滲み出し、映画全体の雰囲気や格調の高さを作り上げていたように思った。

さて今回の山田洋次監督の『東京家族』である。当然映画はカラーである。時代は現在であるから、老夫婦も携帯電話を持っている。都内観光も「はとバス」に乗り、景色の中に東京スカイツリーが見えていた。二つの映画の時代背景のギャップは60年にも及ぶわけである。「東京物語」の時代は古い家族意識が残る反面、アメリカ文化の浸透と経済成長という背景の中で今までの家族関係が崩壊して行く時代であった。しかし60年後の今日はその崩壊は行き着くところまで行き、新しい家族の秩序のようなものが出来上がりつつある核家族の時代である。昔は夜行列車で一昼夜かけて上京してきた時代、しかし今は新幹線でわずか5時間である。そんな時代に広島県の小島から東京に出てきて、狭い子供たちの家庭に、予定も決めず何泊も(5~6泊)する親がいるのだろうか?東京見物をするのに子供が休みを取ってつれまわしてくれることを期待する親がいるのだろうか?映画全体に現代の感覚とのズレを感じてしまうのである。

映画を観ていると、時々館内で失笑が聞こえてきた。その失笑は、全国くまなく情報が届く時代に、あまりにも現代離れしたトンチンカンな両親の言動に対するもののように思ってしまう。端的に言うと60年前の親が現代にタイムスリップして来たような印象である。小津安二郎の「東京物語」はシリアスな映画であったように思う。しかし山田洋次監督の『東京家族』はコミカルな映画のようでもある。インターネットで見た映画解説に山田洋次の監督生活50周年を機に、名匠・小津安二郎の「東京物語」にオマージュ(尊敬、敬意)をささげた家族ドラマと書いてあった。しかし私には比ぶべきも無い全く異質な映画のように思えてしまった。

襲撃占領の前に大使館員の写真つき名簿等はシュレッダーにかけていたが、名簿がシュレッタ-から復元されれば脱出者がいることが分かり、捕まれば処刑されてしまう。アメリカ国務省はCIAに応援を要請し、人質奪還のプロ、トニー・メンデス(ベン・アフレック)が呼ばれる。トニーは、6人を「アルゴ」という架空の映画のロケハンに来たカナダの映画クルーに仕立て、出国させるという作戦を立てる。プロデューサーに扮したトニーはイランへと向かい、文化・イスラム指導省で撮影許可を申請した後、6人が隠れているカナダ大使の私邸に入る。そこで脱出計画を6人に伝えるのだが、計画のリスクに彼らは反発する。しかし他に脱出の手段はない。仕方なくロケハンに成りすますべく、それぞれの役柄のプロフィールを暗記していく。翌日トニーは怖気づく大使館員を説得して、カナダ大使の私邸から6人を連れ出した。

国王の引渡しと反アメリカで殺気立つテヘランの街の中を7人は空港へ向かう。そして200名の民兵が監視する空港を通り抜け、スイス機に搭乗して国外へ脱出を図る。映画はその緊迫感をリアルに描いている。細部は脚色がなされ史実とは違いがあるのであろうが、いかにもハリウッド仕立てのCIAのプロジェクトが実話である事に驚かされる。成功のためには味方をも欺かなければならず、また救済後の問題を懸念して、クリントン大統領がこの事件を明らかにするまで18年間もの間、機密扱いとなっていたという。

今、イランやリビアなどの中東と欧米との軋轢は抜き差しなら無い状況になっている。なぜそこまでこじれてしまったのか?今まで石油利権に絡んで、その国の権力者に取り入ってきた欧米は、民主化運動の高まりと宗教的な軋轢の中で、今までの利権を失っていく。国内紛争のどちらか一方に加担していると、体制が逆転すれば、加担した側はそのしっぺ返しを食らってしまう。次々と広がっていく中東の紛争の原点と言うべきイラン革命、この映画を見るとイラクやチュニジア、エジプト、そしてリビアの変動とその経緯や流れの一端を感じるとることが出来るように思った。

街を揺るがす民衆の騒動、今までの積もり積もった権力者への憎悪の感情が一気に吐き出す。法も秩序も理性も良識も失われ暴徒化してしまうさまは、今回の尖閣列島問題で中国の騒動にも同じようなものを感じてしまう。そんな国中を敵に回した中での救出劇である。アメリカ国民だと言うだけで、自分の命を張って救出を実行するCIAのエ-ジェント、日本人だと誰もが尻込みしてしまいしうなリスクの高い仕事を引き受ける。さすがにプロの国だと改めて見直してしまう。そしてもう一つ、この映画を決してヒ-ロ-物とはせず、史実をリアルに描き出そうとするスタンスは、ハリウッド映画の懐の深さとその実力を改めて感じてしまう。見終わって「勉強になった!」と思える良作である。