坂戸山の山頂からは

魚沼盆地が見渡せます。

*

南の越後湯沢方面

奥に苗場山

*

正面は六日町市街

*

魚沼市の北側

Ⅴ

そして北には

越後三山の最高峰中ノ岳と

岩稜の八海山

*

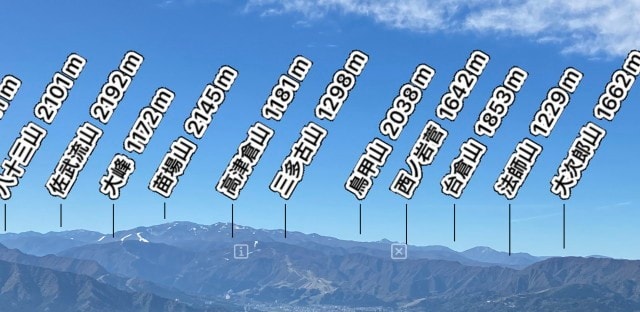

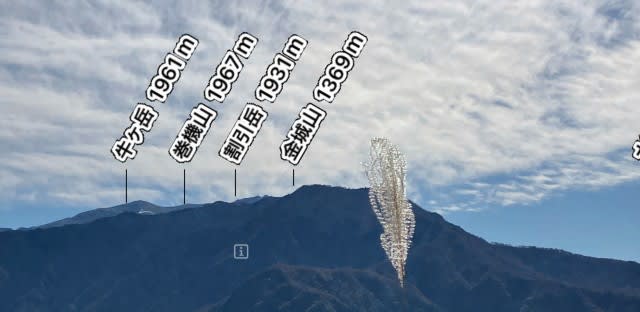

AR山ナビで山の名前を調べました。

*

南の谷川連峰は

茂倉岳から平標山まで

*

その西に苗場山

*

東には巻機山が頭だけ見えています

*

北には八海山と中ノ岳

薬師岳・入道岳の表示が八海山です

*

そして北の遠くに守門岳

Ⅴ

少し休んで元気になったので

山頂の東奥にあるすぐ近くの

大城・小城へ行ってみます

*

視界をさえぎる高い樹木がなくなり

越後三山方向が良く見えます。

*

少し前にまとまった雪が降ったので

薄化粧の雪が残っています。

*

八海山の八つ峰も

1月の今は真っ白でしょう。

Ⅴ

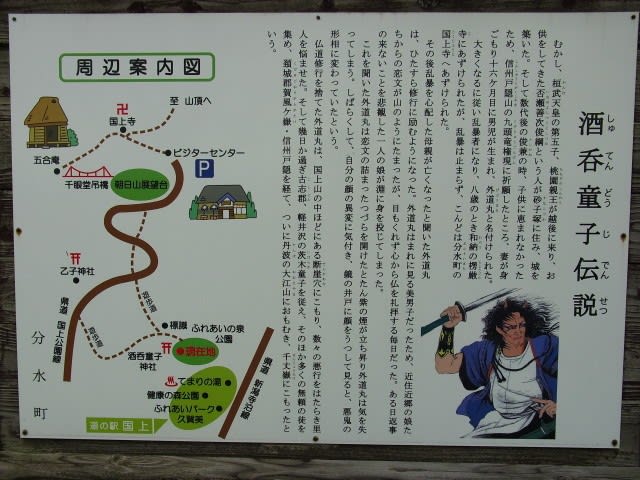

大城には、おそらく

魚沼市の管理で手入れされた

平坦な空き地があり

城があったことが分かるように

なっています。

*

空き地の側に大きな木が残っていて

はるか昔を連想させますが

ここは戦国時代に廃城となり

さすがに樹齢400年あるとは思えません。

*

実城とも呼ばれる

坂戸山の山頂に戻ります。

Ⅴ

下りは城坂コースです。

谷状になっているので

展望は薬師尾根コースに譲ります。

ただ、花の季節には

有名なカタクリの群生が見られるのでしょう。

*

八海山に向かって歩くとすぐ

桃ノ木平への下りになります。

*

どこが桃ノ木平なのかわからず

下り続けると

六日町の市街が見えてきました。

*

急坂ですが

道は九十九折りになっていて

薬師尾根より膝への負担は少ないでしょう。

*

途中で上りの団体さんとすれ違い

初心者がいるのか

こまめに休憩をとっていました。

*

40分ほどで急な下りは終わり

林道歩きになります。

Ⅴ

その後10分ほどで

登山口に戻りました。

標高は弥彦山やスカイツリーと同じですが

やさしく登りやすい山でした。

また、カタクリの咲くころ

登ってみたいと思います。

Ⅴ

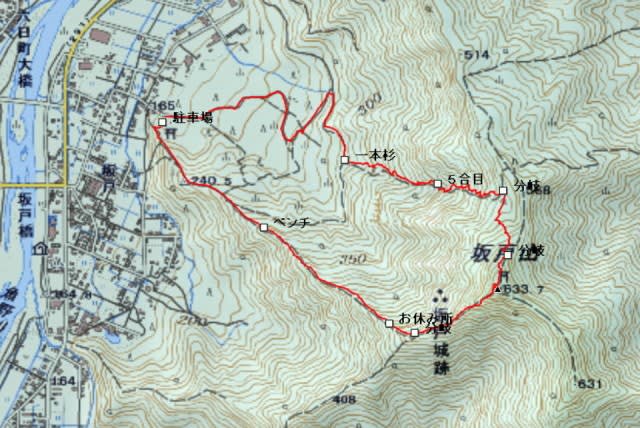

ヤマレコより

移動距離:4㎞

標高差:521m

登山口→〈0:55〉→山頂→〈0:20〉大城往復→〈0:45〉登山口

休憩は含まず

*

本日の歩数:12459歩

定期的に続けられる丁度良い運動量でした。

Ⅴ

今では見ることが少なくなった

駐車場に戻るときに見た

大量の大根干し

地域に残る生活や風習が

だんだん消えていきます。

Ⅴ

end