揺れずに咲く花がどこにあるだろうか

この世のどんなに美しい花も揺れながら咲くのだ

<ト・ジョンファン>

苗場山の山頂湿原は

誰がどこから撮っても皆

同じような写真になります。

*

雲ひとつない秋の空

草の勢いが弱ったせいか

少し盛り上がった山頂付近が

わかりやすく

ツートーンの秋色も趣があります。

*

朝の冷え込みが池塘の池を

凍らせていますが

まぶしい太陽と

昼の暖かい空気は心地よく

2つの季節が両立しています。。

*

山頂を示す木柱の周辺は

何が変わったかはわかりませんが

以前よりすっきりした感じです。

2回目ですから、遠くから見るだけにして

ウッドデッキのベンチに腰掛け

お昼にしました。

∨

少し体力と時間に余裕があるので

9月には赤が混じった紅葉がきれいらしい

小赤沢方向を探索します。

木道の先に見える黒い山が

日本二百名山の佐武流山で

そのすぐ右奥に

浅間山が煙を吐いています。

∨

北アルプスの山々は一足早く

白い塊となっていました。

写真右側の白馬岳の手前の黒い山は

しんどかった高妻山です。

∨

キリがないくらい景色が変わらないので

時間の都合上、この辺で

帰路につくことにしました。

唯一、9月下旬の

ツツジが赤く紅葉する頃が

最も華やかな季節らしいので

3度目があるならば

その頃にしたいと思います。

∨

上り:4時間

下り:2時間30分

この日の歩数

28991歩

山頂湿原を散策したので

歩数が多くなっていますが

魚沼駒ケ岳ほどの体力は

必要ありません。

∨

帰りに

街道の湯を併設する

道の駅みつまたにて

今年最後のソフトクリームを

外で食べると寒そうなので

室内の食事スペースで

いただきました。

*

窓の外には足湯もあります。

end

苗場山は神楽ケ峰が遮って

街道から見ることができません。

股スリ岩から程なく

神楽ケ峰(8合目)に到着し。

ようやく苗場山の山頂が見えました。

冬には白く輝いて見える雪も

この日は

初雪から日数を経て

土が混ざってしまい

純白の雪という訳にはいきません。

∨

富士見坂を下り

雷清水から雲尾坂を見上げ

お花畑

9合目(鞍部)と進めば

最後の急登=雲尾坂です。

誰が名付けたのか

何が雲で、

何に見立てて「尾」なのか

趣があり印象に残る名前です。

*

ここまで登山道は

木道や木製階段で

登りやすくなっていましたが

雲尾坂は

雪が凍って緊張が続き

鎖やロープの助けもありません。

*

念のために持ってきた

アイススパイクは

2年前に買ったものです。

アイゼンよりかなり軽量で

踏み固められた雪が凍っているときに

足元がかなり安定します。

今回使用した後、残念ながら

スパイクが2つ外れたので

新しいものを買わなければなりませんが

2シーズン使用しましたから

価格と性能に不満はありません。

∨

雲尾坂の真下から仰ぎ見ると

坂の中央にある2つのコブが

重なり合って見えます。

初めは右方向の階段を上り

半分ほどの高さを稼ぐと

雲尾坂の中ほどにある

尾根にある1つ目のコブから

神楽ヶ峰を振り返り

*

進む道は2つ目のコブへ

*

2つ目のコブから

下を覗きこむと

1つ目のコブが

だいぶ下に見えます。

高度感があり

じっとしていると

クラクラします。

*

行く道は

人ひとりの幅しかありません。

雲尾坂は突然

平坦な木道に変わりました。

∨

最終回につづく

和田小屋からゲレンデを横切り

登山道に入ると北斜面になり

空気がひんやりとして

足元は霜で滑りやすく

自分が動くことで向ってくる

空気が冷たいので

ときどき止まって休みます。

緑の葉も白くデコレートされ

冷凍庫に入ったようです。

樹々の間から魚沼の里が見えると

まだ霧に覆われていました。

*

緑の葉が茂っていれば

普通に通り過ぎるはずの

日が当る斜面には

ダケカンバの白い幹や枝が

血管のように広がり

1ヶ月前には

朝日に映える黄色い紅葉が

登山者を楽しませたことでしょう。

∨

現在地を示す標柱はまだ新しく

わかりやすい所にあります。

6合・7合・8合9合の他に

6合半とか7合半とか

小さく刻んでありましたが

この道は

下ノ芝・中ノ芝・上ノ芝と

わかりやすい休憩地があるので

頼りにする必要は感じません。

*

下ノ芝

傾斜した小さな草地です。

板敷きでベンチのある

広い休憩スペースがあります。

登山口から1時間20分くらいですので

ちょうどいい休憩地ですが

展望はほとんどありません。

*

中ノ芝

下ノ芝から樹林帯を30分ほどで

笹が広がる斜面が現れ

展望のよい場所に

板敷きのスペースが設けられています。

*

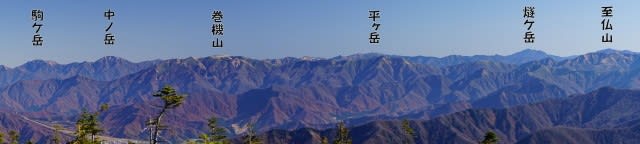

快晴の朝での絶好の展望は

カメラもしっかり解像してくれました。

<北>

*

<東>

白毛門から平標山までの

横から見たS字形が

きれいに見えています。

*

*

上ノ芝

*

帰りの上ノ芝より

∨

日陰に雪が残る木道も

傾斜が緩やかとなり

最初のピークが近づいてきました。

*

股スリ岩

5年前は階段がなくて

皆さんが岩にまたがって通ったので

小さな渋滞になっていました。

*

正面に見えるピークが

神楽ケ峰だと思います。

今はりっぱな階段ができて

名前だけが残りました。

∨

つづく。