南岳からは右側の福島県側が

切れ落ちているので

慎重に、歩くのに専念して

写真を撮る余裕はありません。

*

忠右エ門沢カッチに着いて

進む方向に鬼ガ面山と

通った道の南岳方向の様子です。

稜線には細かい凹凸があり、それが

鬼のパンチパーマのような髪の毛を

連想させたのでしょうか?

Ⅴ

尖ったカッチと対照的に

鬼ガ面山の山頂は

お椀を伏せたような

穏やかな形状でした。

ゆっくり歩いて南岳から

40分で山頂に到着です。

*

南岳からの往路全体と

その奥に田子倉湖が

少しだけ見えています。

浅草岳方向は

藪に隠れてよく見えなかったので

少し先に進みます。

Ⅴ

左側に北岳が現れ

写真奥の右が浅草岳の前岳

写真中央にカヘヨノポッチ

遠く霞むのは守門岳です。

*

鬼ヶ面山の山頂を振り返ると

やっぱり凸凹です。

*

北岳の手前に小さなピークがあり

北岳までは、かなり下ってまた上るので

ここで戻ることにしました。

*

北岳の全貌

*

だいぶ近づいたので

裾野を広げ大迫力の浅草岳

Ⅴ

鬼ヶ面山の山頂に戻って

昼食の大休止にしました。

*

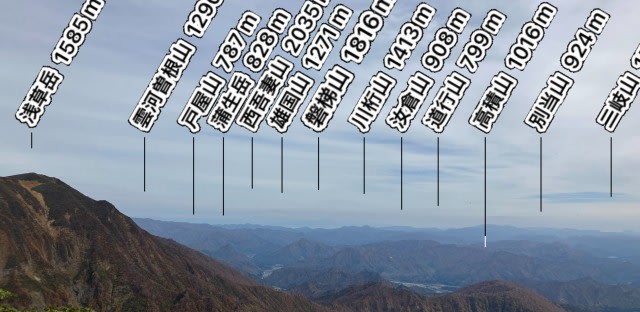

視界に入る山並みは

浅草岳のときとほとんど変わりません。

AR山ナビにて

まずは浅草岳

*

その右に

磐梯山と吾妻連峰

時間がお昼になってしまったので

だいぶ霞んでしまいました。

*

南岳の方向に燧ケ岳

(ここではちゃんと表示された)

その右に平が岳

山名が少し左寄りです

調整が不十分でした。

*

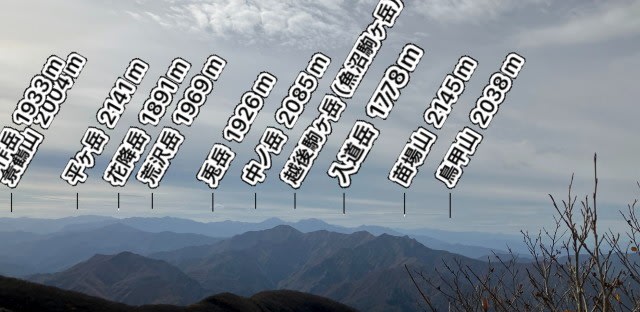

南南西に越後三山

越後駒ケ岳・中ノ岳・八海山

入道岳は八海山のことです

Ⅴ

北岳方向の散策を含めて50分ほどで

鬼ヶ面山を後にします。

*

帰り道の

忠右エ門沢カッチ方向

*

南端の南岳は

きれいな円すい形の展望台です。

*

南岳には存在感のある

鬼の面のような石がありました。

Ⅴ

南岳から下はまっすぐで

一定の勾配で下る

のどかな山道です。

*

帰り道の方が紅葉が目に付くのは

視点が高いからでしょうか?

遅い秋を楽しめました。

Ⅴ

ヤマレコにて

移動距離:9.4㎞

累積標高差:936m

上り:登山口→〈0:20〉→六十里越→〈1:20〉→南岳→〈0:40〉→山頂

下り:山頂→〈0.30〉→南岳→〈0:50〉→六十里越→〈0:20〉→登山口

*

この日の歩数:19511歩

Ⅴ

急いで帰る必要がなかったので車で

六十里越トンネルを抜けて

田子倉駅跡に近い無料休憩所で

浅草岳を見上げてきました。

六十里越トンネルからここまで

人家はなく、道路脇に車を止めて

山の紅葉を眺める観光客が

大勢いました。

駅があったということは

以前には住んでいる人がいた

ということでしょう。

今はグーグルマップで見ても

痕跡は確認できません。

*

誰にも会わなかった山行だったので

日帰り温泉に寄ってみました。

寿和温泉

入場料700円

食べ物は販売されていませんので

銭湯に近い形態のところでした。

露天風呂はそよ風が気持ちよく

温まりました。

Ⅴ

Ⅴ

1週間前の浅草岳からの

鬼ヶ面山の写真を見直して

山名を入れてみました。

記憶が二重に刻まれ

忘れられない山になりました。

Ⅴ

end