日本舞踊、雅楽、生花など日本の伝統芸能を手軽に鑑賞できる劇場が、祇園歌舞練場の隣にあります。

本物の舞妓さん、芸妓さんを見てみたいという外国からの友人を案内してここに行ってきました。

毎日午後6時と7時の2回の公演で、外国人は入場料が少し安い設定になっています。日本の人もネットでギオンコーナーのウェブにいくと割引券があります。

まずは外国人観客二人を選んで、献茶のデモンストレーションでした。茶道。

次に、箏曲。

華道。流派は「いけばな嵯峨御流」。フラワーアレンジメントの始まりは、お寺で仏様に供える花の様式だったそうです。

”平安の初め、嵯峨天皇が大覚寺の大沢池で、菊ガ島に咲く可憐な菊を手折り殿上の花瓶に挿されました。その姿が「天、地、人」三才の美しさを備えていたことに感動され、「後世花を生くるものは宜しく之を以って範とすべし」とおっしゃいました。”(引用:http://www.sagagoryu.gr.jp/sagagoryu_3min/)

完成したお花は、特設の床の間に飾られました。

雅楽。このような舞踊を見る機会は殆どありません。

非常に不思議な面をつけています。二曲踊ってくれましたが、特に二曲目の「祇園小唄」は昔、父が酔うと時々歌っていたので憶えています。

狂言。「棒しばり」が演じられました。

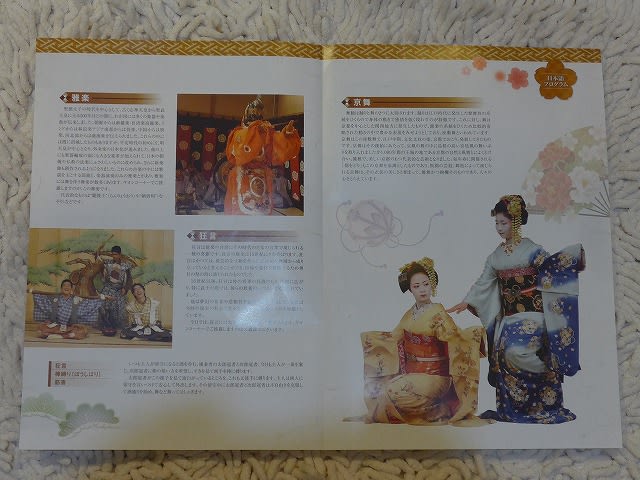

いよいよ舞妓さんが登場しました。

京舞。井上八千代さんの井上流です。京都には五つの花街(かがい)があり、それぞれ流派が違うのですが、祇園甲部は井上流。

最後は、文楽でした。

「八百屋お七」ー火の見櫓(ひのみやぐら)の段ーです。

各演目の前には、日本語と英語のアナウンスがありますが、狂言と文楽のあらすじは数カ国後のパンフレットに印刷されていました。

全体で、約50分でした。

外にでると、雨で濡れた花見小路の石畳が美しく街の光を反射していました。

本物の舞妓さん、芸妓さんを見てみたいという外国からの友人を案内してここに行ってきました。

毎日午後6時と7時の2回の公演で、外国人は入場料が少し安い設定になっています。日本の人もネットでギオンコーナーのウェブにいくと割引券があります。

まずは外国人観客二人を選んで、献茶のデモンストレーションでした。茶道。

次に、箏曲。

華道。流派は「いけばな嵯峨御流」。フラワーアレンジメントの始まりは、お寺で仏様に供える花の様式だったそうです。

”平安の初め、嵯峨天皇が大覚寺の大沢池で、菊ガ島に咲く可憐な菊を手折り殿上の花瓶に挿されました。その姿が「天、地、人」三才の美しさを備えていたことに感動され、「後世花を生くるものは宜しく之を以って範とすべし」とおっしゃいました。”(引用:http://www.sagagoryu.gr.jp/sagagoryu_3min/)

完成したお花は、特設の床の間に飾られました。

雅楽。このような舞踊を見る機会は殆どありません。

非常に不思議な面をつけています。二曲踊ってくれましたが、特に二曲目の「祇園小唄」は昔、父が酔うと時々歌っていたので憶えています。

狂言。「棒しばり」が演じられました。

いよいよ舞妓さんが登場しました。

京舞。井上八千代さんの井上流です。京都には五つの花街(かがい)があり、それぞれ流派が違うのですが、祇園甲部は井上流。

最後は、文楽でした。

「八百屋お七」ー火の見櫓(ひのみやぐら)の段ーです。

各演目の前には、日本語と英語のアナウンスがありますが、狂言と文楽のあらすじは数カ国後のパンフレットに印刷されていました。

全体で、約50分でした。

外にでると、雨で濡れた花見小路の石畳が美しく街の光を反射していました。