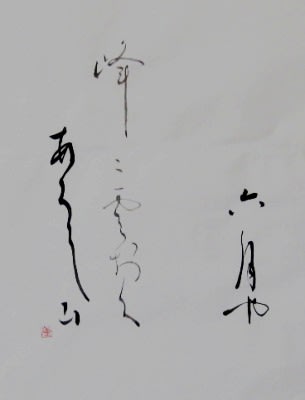

六月や 峰に雲おく あらし山(芭蕉)

(高木厚人先生の教本から臨書 半切1/3)

ここ数週間“奥行き感”なるものにこだわってまいりました。

昨年高木先生の“大字かな”関連の教本で、書道における奥行き感とか立体感という言葉に初めて出会い、

書道にもこんな概念があるのかと驚きもし、新鮮さを感じたことでした。

しかし、今一理解できずにおりました。

しからば墨絵でその雰囲気を探ってみようと、富士山の雑木林、そして松林とこれを試してきました。

そしてあらためて教本を読み返しました。

これらを通して、ほんの入り口でしょうが、書道の奥行き感とはこんなものなのかな、と感じております。

教本には色々な箇所で奥行き感について触れられていますが、この一枚を書かせていただきました。

“峰”を遠く高くに置き、全体としてみた各行の配置や流れ、余白のとり方、

そして墨の濃淡・潤渇、太細など大いに参考になりました。

また、あらし山の“あ”の字。

角張ったその力強さ、そして“あ”の中の各画線が“峰”に集中しているように見えます。

これも計算されてのことでしょう。

かって、ルノアールの“ピアノによる少女たち”を模写しました(2011.06.02付拙ブログ)が、

その原画は背景のカーテンまでを少女たちの真後ろで束ねて、絵全体を彼女たちに集中させていました。

自分はこのカーテンを結ばず、無神経に、縦長にシャーシャーと書いてしまい、

逆に集中するということはこういうことかと勉強になりましたが・・・。

更には何気ない“や”の字の右肩下がり。

これも作品全体の奥行き感を出すとともに、この部位だけでも見事なバランサ―役を果たしているのでしょう。

書道の専門家の方にとられては、何を驚いているのだと思われるかもしれませんが、

私にとっては、奥行き感というものについて、大きなエポックとなる一枚でありました。