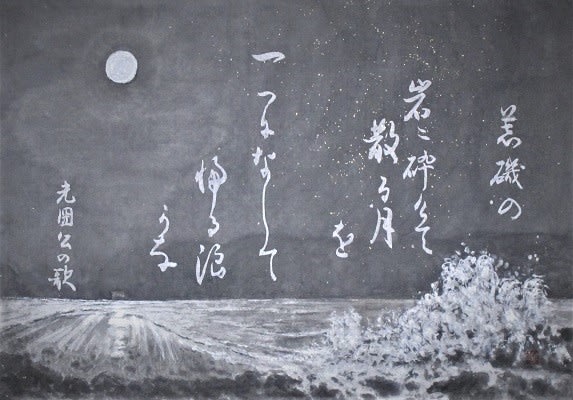

荒磯の岩に砕けて散る月を 一つになして帰る浪かな(半切1/3大)畏れ多くも、水戸第二代藩主 光國公の歌です。これも前回アップしました“秋の風鈴”の句と同じ「星の林に月の船」(声で楽しむ和歌・俳句)(大岡 信編)に出ていた和歌です。きれいでいい歌だなと思って作者をみたら、何とご老公であらせられた、という次第です。ドラマで見る、全国を巡り、乱れた世をきれいな一つの月の様にされる . . . 本文を読む

おれは河原の枯れすすき 同じお前も枯れすすき・・・で始まる「船頭小唄」(3番:画面ほぼ中央:女船頭さんの歌)です。先般の書道の展示会に出した3点目です。youtubeで森繁久彌さん歌う動画が流れていました。森繁さんの歌も素晴らしいけど、それだけでなく利根川の風情や歌詞の、味わいある筆文字の方にも興味をそそられました。何とかこの雰囲気を出せないか、とチャレンジしたものです。紙は普通の書道用の半切(1 . . . 本文を読む

季節外れではありますが、令和初の国政選挙に因んで万葉集梅の歌を。はるののになくやうぐひすなつけむと わがやのそのにうめがはなさく春の野に鳴くや鶯懐(なつ)けむと 我が家の園に梅が花咲く(大宰府)算師 志氏大道梅歌32首の一つで、算師(府で主税又は主計担当)だった方の歌です。今回の書と絵は、F6サイズの水彩紙に、墨は使わず絵具のみで、書も水彩用の絵筆を使って、書いたとこ . . . 本文を読む

身の程知らずもいいところ、美空ひばりの「悲しい酒」(石本美由起作詞、古賀政男作曲)

にチャレンジしてみました。(25㎝×50㎝)

麻生区の老人福祉センターで、来月中旬から開かれる、「書道教室」の作品展用に準備中の一枚であります。

次の二つのことを考えました。

一つは、この曲の雰囲気を書に活かせないものかと考えました。

ド素人ながら、ギターでこの曲を弾くのが好きです。

そこで試してみたのが、曲 . . . 本文を読む

前のブログの続きです。

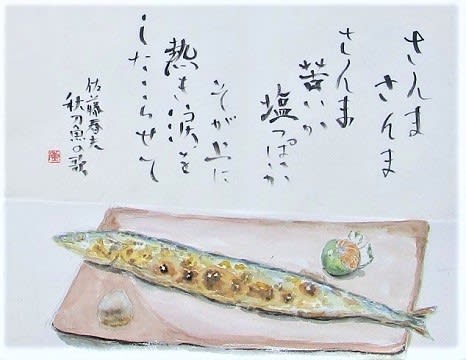

佐藤春夫は「海辺の恋」の詩を詠んだ後、

谷崎潤一郎から、一旦は許されていた千代との交際を拒否され、失意のうちに帰郷します。

そこで詠んだ詩がこの「秋刀魚の歌」とのことです。

書き出しは

あはれ 秋風よ 情(なさけ)あらば伝えてよ

ーー男ありて

今日の夕餉に、ひとり さんまを食ひて 思ひにふける、と

谷崎家で、谷崎本人が留守の時、

谷崎の妻千代とその娘鮎子と佐藤の三人で . . . 本文を読む

絵画の作品展に引き続き先週末から、書道の展示会が開かれています。

3点出展していますが、そのうちの1枚です。

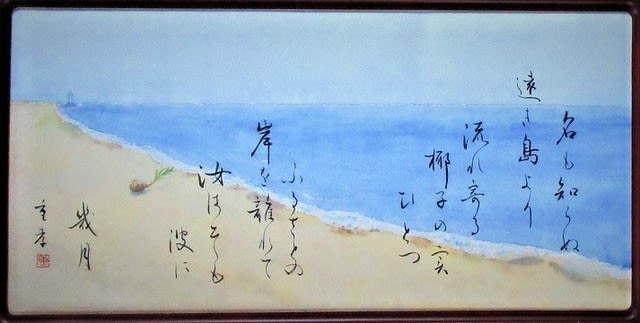

島崎藤村の「椰子の実」を、絵をバックに入れた書道の作品にしてみました。

拙ブログ・カテゴリー「絵と書」(城ケ島の雨や祇園精舎など)では、すべて水彩紙を使っていましたが、

今回は初めて書道用の紙(半切のほぼ半分大)を使ってみました。

先ず書を書き、その上に色を乗せるやり方です。

書の方 . . . 本文を読む

田水張り 百の畦道 あらはるる 健一句

弟の句です。

俳句をこよなく愛し、地元(郷里)の新聞に投稿、ちょこちょこ掲載させていただいているようです。

本作はその弟の句を絵にしたもので、初めての兄弟合作であります。

先日、妹からFAXが届き、弟の俳句が郷里の佐賀新聞(読者文芸・俳句)に選ばれた、との知らせ。

撰者先生の総評も添えてありました。

“田植えの忙しい時期を迎え、耕したあと、 . . . 本文を読む

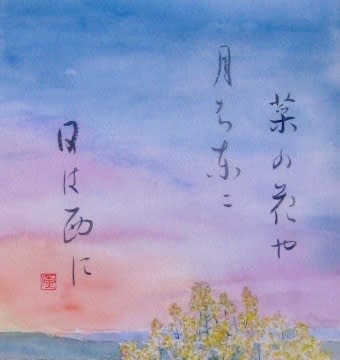

菜の花や 月は(者)東に 日は西に(蕪村)

先日近くの菜の花畑に行ってきました。

蕪村のこの有名な句を本ブログにアップするには、春のうちにしなければ、

ということで、急いで筆をとった次第です。

その日の午後は、確かに月は東の空に、白い小さい姿を映し出していました。

又当日の夕暮れは紫がかった色あい。

黄色と紫という補色の関係、何という自然の営みというか、その偶然のチャンスに感じ入ったことでした . . . 本文を読む

先週末から区の老人福祉センターで、書道の作品展が始まりました。

二点を展示してもらっています。

約2週間“書道”の展示会があり、そのあとすぐに“絵画”の展示会があります。こちらも出品予定です。

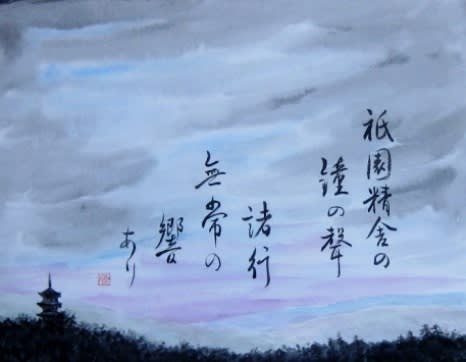

“祇園精舎の・・・”の作品は、去年の12月と今年の1月の2カ月の間に、三度目のアップとなります。

今回の展示会を目標にしていたとはいえ、いささか異常。

字の形や線をより納得いくものを、と頑張って . . . 本文を読む

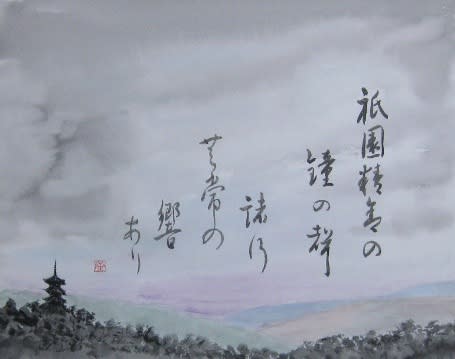

再び 書と絵による「祇園精舎の・・・」です。

前回(2週間前)使用してみた“ずんぐり隈どり筆”を、今回は普通の“仮名用小筆”を使った、という芸のないものであります。

今一納得しない出来ですが、やはり字にゆったり感が出ていないからでしょう。

意を用いたことは、鐘の音の流れの方向です。

画面左下のお寺から右上方向に向かって、

バックの雲のながれや、各行の文字数を右ほど多くしたり、字体は行書風で右肩上 . . . 本文を読む

書と絵を共にかく場合、前回の刈干切り歌では、

その書体が、何か硬い表情で、もっとソフトな字が書けないものかと、思いあぐねておりました。

ふと机上の筆立に目をやると、一本のちょっと変わった筆が。

“隈取り筆”とあり、穂径10ミリ 穂長15ミリの太くてずんぐりした筆、税込¥410とも。

主に水墨画のボカシなどに使うほか、絵手紙にも使うようで、数年前、家内が絵手紙教室で使っていたもののようです。

書は . . . 本文を読む

いつも口遊んでいる宮崎県(高千穂)の民謡「刈干切り歌」です。

これを書と絵にしてみました。

この民謡の2番は

“もはや日暮れじゃ 迫々(さこざこ)かげるよ 駒よ去(い)ぬるぞ 馬草負えよ”

(迫は尾根と尾根の谷間)となっています。

1番2番を合わせた夕暮れの絵にしてみました。(馬は描いていませんが・・・)

なんやかんやの失敗続きで、10枚以上を描きました。

ゴタゴタした作品になってしまうのです。 . . . 本文を読む

昨夏のことです。

youtubeで、森繁久弥が歌う「城ヶ島の雨」を聴いていました。

それはそれは、情感たっぷり、しっぽりしたものでした。

“(雨は)ふーる ふーる”のところを、習いたてのギターで“ポヨヨーン、ポヨヨーン”とやっていたら、

この歌の雰囲気を、絵と書に出来ないかと思い立ちました。

それにはまず現地へ!と家内と直行。家内は三崎のマグロ目当て?

そこには、この歌の第1行(節?orフレーズ? . . . 本文を読む