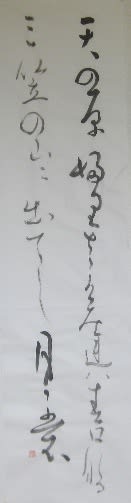

天の原婦里さ介み連八春日那る三笠の山二出てし月可裳

天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも

(小倉百人一首7番歌 安倍仲麻 高木厚人先生教本「大字かな入門」を臨書 半切)

前回から書道の百人一首をアップさせていただいています。

今春、近くの書店で「大字かな創作法」〈高木厚人氏著〉という本を見つけました。

早速購入し、勉強というか練習開始。

そもそも「大字(だいじ)かな」なる言葉の意味も分からないところからの出発です。

文字通り大きなかな文字のことで、

従来の巻物や冊子が小さい小筆で書かれているのに対し、

現在の書道展の会場では、半切以上の大きい作品が多くなり、

大字かなは、ここから書の一ジャンルを形成していった、とのことです。

「大字かな創作法」をやり始めましたが、応用編だったようで、いささか難しいところもこれあり、

もっと基本的なのはないかと探していましたら、

同じ高木先生の著で「大字かな入門」なる教本があることを知りました。

まずはこちらから始めようと、いま現在は、この入門の教本を中心に練習しているところです。

やり始めて、勉強になることばかりでした。

例えば、半切に、和歌を二行書きで書く場合、その基本的な原則事項が書かれてありました。

私にとっては初めて、理論的にというか整理されて理解できるような気がし、新鮮に感じています。

また、この教本では、墨の扱いによって生じる、全体としての立体感(この言葉も新鮮!)が強調されているようです。

具体的には、文字や文字群の大小・広狭・密度、墨の渇潤・濃淡、行や文字群の流れ、全体としての奥行き感などです。

当面、どこかの展示会に出展するわけではありません。

ただ新しい挑戦にわくわくするとともに、小筆にはないスカッとした爽快感を感じています。

小倉百人一首の、歌の意味や背景の解説は、

「ねずさんの 日本の心で読み解く『百人一首』」(小名木善行氏著)を読んでいます。

もう、それはそれは、目から鱗の毎日です。凄い方がおられるものです。

絵の方もそのうちアップしようと思っています。