小野池を離れて真光寺あじさい寺に向かった。現地は細道が

多く一方通行の箇所もあって分かりにくいので近道は避けて

遠回りを承知で成るべく大通りを撰んだ。

一旦、市役所通りを「藤ノ木東」まで戻って県道35号線に乗り換えて

北上、平沢川を渡り切って33号線に合流し次の信号で右の細道へ。

暫くで並木町信号で左折すると直ぐに真光寺の表口の参道入口。

山号は威徳山で 慈覚大師円仁により平安時代に開山された名刹。

戦国期には武田信玄の保護を受け、江戸時代には天台宗の関東五ヶ寺。

駐車場は100m先と書かれるほどの広大な敷地、車を置いて車道に出ると

巨大な門柱の入口。こんな立派な門柱でもここは「通用口」

中に入ると直ぐに庫裡。

その前に各寺からの寄贈という古代ハスを交えたハスの鉢がずらり。

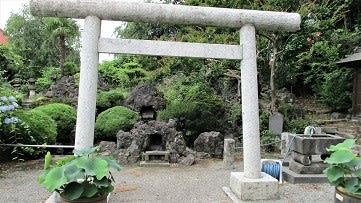

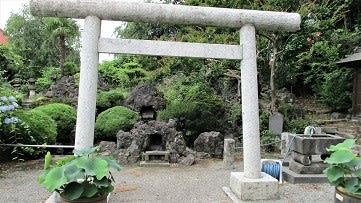

左目に鳥居が見えたがその奥は弁天様で何れも檀家の寄贈とか。

本堂前の石燈籠とともに年代物の青銅の塔、250年前からある

経の供養塔らしいが現在は中は空。

正面に堂々たる本堂。最近改築されたと聞く。

さて、肝心のアジサイはと見渡すと確かに点在はしているが

本来、アジサイ園ではないので印象としては「紫陽花の多い寺」。

この寺では文化財的な見所が多く爺イはその筋は好きなので

境内見物を先にして紫陽花は後回しにしてしまった。

⋇伝教大師の教え

「一隅を照らす これ国の宝なりーー」の碑だか摩滅していて

判読不能。伝教大師とは天台宗宗祖の「最澄 767-822 」の事。

因みに 平安朝の四人の大師といえば伝教大師(最澄)・

弘法大師真言宗の開祖(空海)・慈覚大師(円仁)・

智証大師(円珍)だが 天台宗の四人の大師となると真言宗の

空海が抜けて伝教大師最澄・慈覚大師 円仁(794~864)

智証大師・円珍(814~891)慈慧大師・良源(912~985)となる。

⋇伝教大師ご尊像

大師幼年期の姿らしい。清和天皇より伝教大師の諡号が贈られた

のが866年。日本で初めての大師号である。以後「伝教大師最澄」

⋇経倉

⋇得蓮大徳入定石

1760年、僧侶の得蓮が万民の極楽往生と真光寺の繁栄を願い、

この場所に穴を掘って生きたまま棺桶に入り、地上に出した竹筒

だけで生をつなぎ、念仏しながら即身仏になったとのこと。

⋇古刹の雰囲気十分の山門

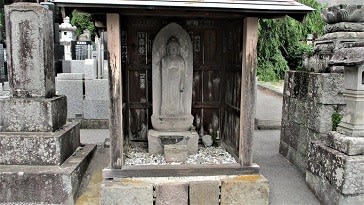

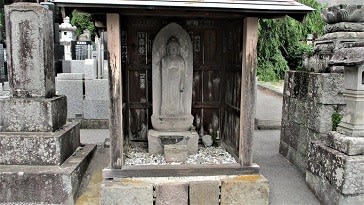

⋇一石造地蔵菩薩像(渋川市指定重要文化財)

境内の万日堂北側の墓地にある一石造地蔵菩薩像は、基礎、

後背部、笠が一石で造られているという。 中央には、

像高50cmの地蔵菩薩立像が浮彫りされ、笠部に鬼面が

彫られている。

⋇観音堂

この観音堂は北向百躰観世音と呼ばれ三百年の昔に建立。

百躰と云うのは、西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所並びに

秩父三十四ヶ所の計壱百躰の観音霊像をこの堂内に勧請したもの。

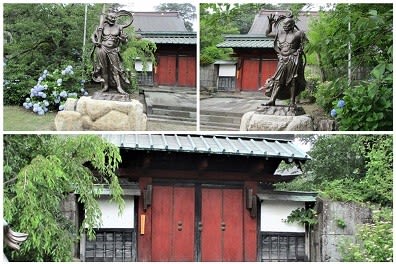

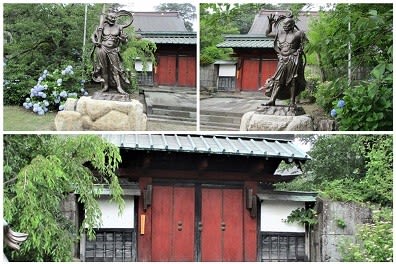

⋇赤門の前に金剛力士

この赤門は勅使門らしく閉ざされているがその前に筋骨隆々の

金剛力士二体。

⋇太子塔

壱銭職の聖徳太子塔は、1856年に武蔵屋梅八が

願主となり、当時壱銭職と呼ばれた100名ほどの髪結職人の

人たちによって建てられた。石工は、信州高遠の人たちで、

塔身に聖徳太子孝養像と、武蔵屋梅八の座像が刻まれている。

⋇太子堂とその内部

⋇聖徳太子碑の上部は苔むし?

⋇木彫り狛犬

庫裡近くに説明看板があるだけで実物は見られなかった。

群馬県指定重要文化財であり木彫りなので屋外では

展示しないのだろう。

この狛犬は、木彫寄木造りの上に布を張り漆塗りされ、真光寺の

鎮守白山神社の社殿内にあったものと伝えられているが

資料画像を借りる。

⋇閻魔堂とその内部

⋇釈迦如来像?

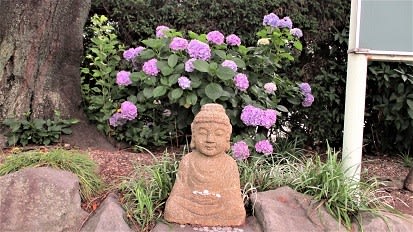

⋇山門脇の野仏風の仏像

以上で境内一巡で見物を終わりにして本題のアジサイ。

真光寺アジサイ寺

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

多く一方通行の箇所もあって分かりにくいので近道は避けて

遠回りを承知で成るべく大通りを撰んだ。

一旦、市役所通りを「藤ノ木東」まで戻って県道35号線に乗り換えて

北上、平沢川を渡り切って33号線に合流し次の信号で右の細道へ。

暫くで並木町信号で左折すると直ぐに真光寺の表口の参道入口。

山号は威徳山で 慈覚大師円仁により平安時代に開山された名刹。

戦国期には武田信玄の保護を受け、江戸時代には天台宗の関東五ヶ寺。

駐車場は100m先と書かれるほどの広大な敷地、車を置いて車道に出ると

巨大な門柱の入口。こんな立派な門柱でもここは「通用口」

中に入ると直ぐに庫裡。

その前に各寺からの寄贈という古代ハスを交えたハスの鉢がずらり。

左目に鳥居が見えたがその奥は弁天様で何れも檀家の寄贈とか。

本堂前の石燈籠とともに年代物の青銅の塔、250年前からある

経の供養塔らしいが現在は中は空。

正面に堂々たる本堂。最近改築されたと聞く。

さて、肝心のアジサイはと見渡すと確かに点在はしているが

本来、アジサイ園ではないので印象としては「紫陽花の多い寺」。

この寺では文化財的な見所が多く爺イはその筋は好きなので

境内見物を先にして紫陽花は後回しにしてしまった。

⋇伝教大師の教え

「一隅を照らす これ国の宝なりーー」の碑だか摩滅していて

判読不能。伝教大師とは天台宗宗祖の「最澄 767-822 」の事。

因みに 平安朝の四人の大師といえば伝教大師(最澄)・

弘法大師真言宗の開祖(空海)・慈覚大師(円仁)・

智証大師(円珍)だが 天台宗の四人の大師となると真言宗の

空海が抜けて伝教大師最澄・慈覚大師 円仁(794~864)

智証大師・円珍(814~891)慈慧大師・良源(912~985)となる。

⋇伝教大師ご尊像

大師幼年期の姿らしい。清和天皇より伝教大師の諡号が贈られた

のが866年。日本で初めての大師号である。以後「伝教大師最澄」

⋇経倉

⋇得蓮大徳入定石

1760年、僧侶の得蓮が万民の極楽往生と真光寺の繁栄を願い、

この場所に穴を掘って生きたまま棺桶に入り、地上に出した竹筒

だけで生をつなぎ、念仏しながら即身仏になったとのこと。

⋇古刹の雰囲気十分の山門

⋇一石造地蔵菩薩像(渋川市指定重要文化財)

境内の万日堂北側の墓地にある一石造地蔵菩薩像は、基礎、

後背部、笠が一石で造られているという。 中央には、

像高50cmの地蔵菩薩立像が浮彫りされ、笠部に鬼面が

彫られている。

⋇観音堂

この観音堂は北向百躰観世音と呼ばれ三百年の昔に建立。

百躰と云うのは、西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所並びに

秩父三十四ヶ所の計壱百躰の観音霊像をこの堂内に勧請したもの。

⋇赤門の前に金剛力士

この赤門は勅使門らしく閉ざされているがその前に筋骨隆々の

金剛力士二体。

⋇太子塔

壱銭職の聖徳太子塔は、1856年に武蔵屋梅八が

願主となり、当時壱銭職と呼ばれた100名ほどの髪結職人の

人たちによって建てられた。石工は、信州高遠の人たちで、

塔身に聖徳太子孝養像と、武蔵屋梅八の座像が刻まれている。

⋇太子堂とその内部

⋇聖徳太子碑の上部は苔むし?

⋇木彫り狛犬

庫裡近くに説明看板があるだけで実物は見られなかった。

群馬県指定重要文化財であり木彫りなので屋外では

展示しないのだろう。

この狛犬は、木彫寄木造りの上に布を張り漆塗りされ、真光寺の

鎮守白山神社の社殿内にあったものと伝えられているが

資料画像を借りる。

⋇閻魔堂とその内部

⋇釈迦如来像?

⋇山門脇の野仏風の仏像

以上で境内一巡で見物を終わりにして本題のアジサイ。

真光寺アジサイ寺

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます