表題の写真は地蔵峠東の首なし地蔵像。

その切っ掛けは「トラZ」さんの去年の幡矢ケ岳1271mの記事に「覗岩」から峠道に

「あっさり」と下ったーーとあったから。

健脚者の「あっさり」は爺イにとってはどの位に相当するんだろうか?

多分、「慎重に行けばーー」程度で収まると思って後追いをする事に。

幡矢ケ岳や覗岩見物にはかって天目山との鞍部から南下して行った事があるので

今度は別ルートを検討。丁度先日aninecoさんが唐沢からの峠道で地蔵峠を

通過しているので地蔵峠から鐘原ケ岳とは反対の東北尾根を使おうと決めた。

R-126の峠道入り口に駐車(9.50)。入り口には「諸車通行不能」と書かれ錆びた鎖で

閉鎖されている。

車川支流の左岸を登っていく。古びた堰堤の銘板を見ると昭和46年と47年。

峠道は途中で沢を離れるまで作業道化しているので幅広の林道風。

峠道途中での唯一の道標で右旋回。

最初の分岐が現れるが右は林業用の作業道なので直進。

水の流れていない小沢がクロスする。

左の雑木林にはピンクリボンや杭が点在しているので大字境界線は峠道より

少し南にずれているかも知れない。

時にはこんな藪に遭遇するが目印に従って直進。

二つ目の分岐、右は丸太で塞がれているのでここも直進。

やがて広い笹原を歩くがもう覗岩の下に居るはずだが枯れ木の枝が邪魔で見えない。

右手に古い石碑と思われる石造物に出会うが文字の類は確認できない。

この辺から西北に進んでいた峠道は急に西方に向きが変わり振り向くと覗岩が確認

出来た。トラZさんのHPにこの岩の見事な写真が載っているので現在写真借用依頼中。

左は地蔵峠に連なる山並み、若芽の気配が相当濃くなっている。

既に名物になっている峠真下の首なし地蔵。明治初期の加熱し過ぎた廃仏棄釈運動の

犠牲になって峠から放り出されたとの伝承がある。

その先で漸く地蔵峠が見えた。

真東から到着した峠には小さなケルン(10.47)や

峠の道標、かって存在した鐘原ケ岳を指す白木のものは見当たらない。

一呼吸置いてから大鐘原ケ岳と反対の北東への稜線に入り込む(10.58)。

いきなり岩が出現して前途の険しさ予感させた。

左斜面にここ数年の間に良く見掛ける様になった「地籍図根三角点」。

暫く進むと前面に幡矢ケ岳が見えてきた。横から(南西から)見ているので兎に角デカイ。

まるで鯨の胴体の様。

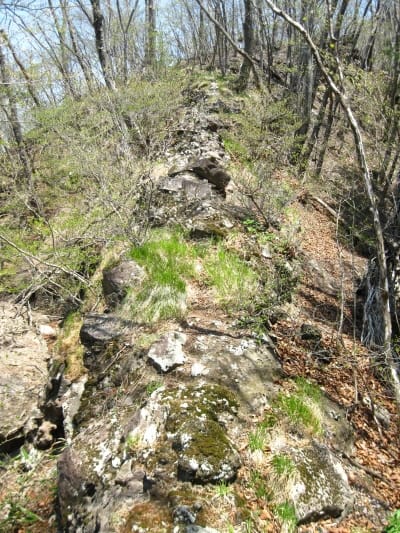

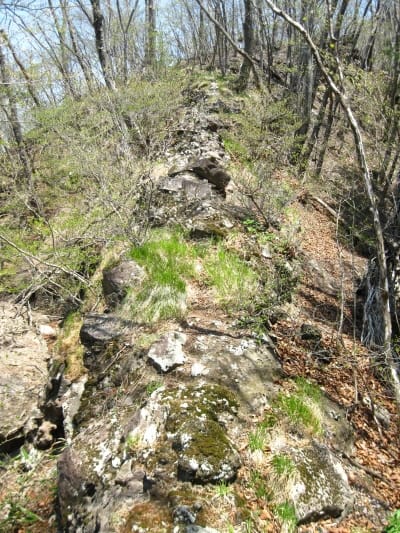

岩のヤセ尾根が現れた。両サイドの落ち込みが厳しいし捉まる雑木も無いので

慎重にソロソロと。

野生動物のトイレを跨ぐと

再び岩尾根。

幡矢ケ岳の巨体も大分近づいてきた。

目をその稜線の右に走らせると目標の覗岩が見える。時計回りの馬蹄形の進路になる。

こんな大岩の左をすり抜けると

一寸ビビリそうな岩帯。

少し傾斜の緩んだところで休憩。丁度「山火防止」の標識が転がっていた場所。

直下の登りに入る。下地は深い落ち葉の堆積と角のある浮石で歩く毎に浮き石が

下方に滑り落ちていく。こんな嫌らしい所は初めて経験する。

岸壁に到着したが唯の壁で取り付く島も無い。それでも樹幹に赤テープがあったので

岩帯の切れ目でもあるのかと近寄ったが何も無い。このテープの意味がわからずに

右、左と登路を探すが無駄骨(12.10)。

それでも岩の間に僅かに摺れ跡があるような気がして岸壁に取り付く。怖いことに

飛び出している板状の岩が実に脆い。掴むとポロリと抜け落ち、頼れるのは

木の根だけ。

たった5m位でもう立ち往生で身動きも出来ずにパニック状態。頭がカーッと

熱くなり手足が脱力気味。もう駄目と悟って撤退を決めた。木の根にしゃがみこんで

気を落ち着けてから僅か5mを時間をかけて脱出。こんな怖い思いは初めて。

ほうほうの態で逃げ出し平ら地を探して下り、往路で見た「山火防止」看板の所に

腰を落ち着けて軽食。撤退は惨めだが一人旅の安全のためには致し方ない。

ゆっくり休んでから下山開始。(12.53)

はっきりした稜線までのガラガラの下地の下りも楽ではない。

正面に鐘原ケ岳が見えてきた。今度の機会には身の丈に合ったあの山に行こう。

往路で通過したヤセ尾根を観察。右手は完全崩落しているが尾根の真ん中には

溶岩の塊のようなものが一本通っていてそれ以上の崩落を防いでいる。

スタート直後に驚かされた岩場を通過。もう峠はすぐそこだ。

峠で休ん居るうちに何とも中途半端なので、もう何年も歩いていない榛名神社への

道を辿ることにした。どうせ神社付近には客待ちのタクシーが居る筈と楽観(13.55)。

神社への峠道はかっての登りの記憶よりなだらかな感じ。

こっち側のケルンは道標付き。

下り始めると右手斜面に大きな洞窟が幾つもある。中を覗いたら落石だけで

何も無いが小さな人形らしきものが見えた。

近くにあるこの大岩は面が人工的に平面化されているようだが刻字などは確認でない。

この岩の面にも何か彫られていた形跡がある気がする。

峠道は往路に比べる初めから幅広であるが小岩が多くてこっちの方が歩きにくい。

沢の右岸を延々と下ると新しい堰堤が数多く連なり

その先で天狗山登山道と合流。丁度一合目の看板もある。

ものの5分程度で榛名神社鳥居前に到着(14.48)。売店に聞いたら客待タクシーなんか

は居ないとの事。仕方なく室田の群バス車庫近くにある第一交通に頼む羽目に。

車が到着するまで20分の待ち。

山の道は不案内と言う運転手さんに道を教えながら「びくや」から南榛名線で

R-126号線に出て榛名湖に向かって走行、漸く駐車場所に到着。神社から17K。

何ともツキの無い一日だった。帰宅してからネットで本日の爺イの占いを見たら

「うっかりミス・思い違いに気をつけて!思い込みで行動すると、後でがっかりする

羽目に・・・なんでも自分の目で確認する方が無難です」とあって大当たり。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

その切っ掛けは「トラZ」さんの去年の幡矢ケ岳1271mの記事に「覗岩」から峠道に

「あっさり」と下ったーーとあったから。

健脚者の「あっさり」は爺イにとってはどの位に相当するんだろうか?

多分、「慎重に行けばーー」程度で収まると思って後追いをする事に。

幡矢ケ岳や覗岩見物にはかって天目山との鞍部から南下して行った事があるので

今度は別ルートを検討。丁度先日aninecoさんが唐沢からの峠道で地蔵峠を

通過しているので地蔵峠から鐘原ケ岳とは反対の東北尾根を使おうと決めた。

R-126の峠道入り口に駐車(9.50)。入り口には「諸車通行不能」と書かれ錆びた鎖で

閉鎖されている。

車川支流の左岸を登っていく。古びた堰堤の銘板を見ると昭和46年と47年。

峠道は途中で沢を離れるまで作業道化しているので幅広の林道風。

峠道途中での唯一の道標で右旋回。

最初の分岐が現れるが右は林業用の作業道なので直進。

水の流れていない小沢がクロスする。

左の雑木林にはピンクリボンや杭が点在しているので大字境界線は峠道より

少し南にずれているかも知れない。

時にはこんな藪に遭遇するが目印に従って直進。

二つ目の分岐、右は丸太で塞がれているのでここも直進。

やがて広い笹原を歩くがもう覗岩の下に居るはずだが枯れ木の枝が邪魔で見えない。

右手に古い石碑と思われる石造物に出会うが文字の類は確認できない。

この辺から西北に進んでいた峠道は急に西方に向きが変わり振り向くと覗岩が確認

出来た。トラZさんのHPにこの岩の見事な写真が載っているので現在写真借用依頼中。

左は地蔵峠に連なる山並み、若芽の気配が相当濃くなっている。

既に名物になっている峠真下の首なし地蔵。明治初期の加熱し過ぎた廃仏棄釈運動の

犠牲になって峠から放り出されたとの伝承がある。

その先で漸く地蔵峠が見えた。

真東から到着した峠には小さなケルン(10.47)や

峠の道標、かって存在した鐘原ケ岳を指す白木のものは見当たらない。

一呼吸置いてから大鐘原ケ岳と反対の北東への稜線に入り込む(10.58)。

いきなり岩が出現して前途の険しさ予感させた。

左斜面にここ数年の間に良く見掛ける様になった「地籍図根三角点」。

暫く進むと前面に幡矢ケ岳が見えてきた。横から(南西から)見ているので兎に角デカイ。

まるで鯨の胴体の様。

岩のヤセ尾根が現れた。両サイドの落ち込みが厳しいし捉まる雑木も無いので

慎重にソロソロと。

野生動物のトイレを跨ぐと

再び岩尾根。

幡矢ケ岳の巨体も大分近づいてきた。

目をその稜線の右に走らせると目標の覗岩が見える。時計回りの馬蹄形の進路になる。

こんな大岩の左をすり抜けると

一寸ビビリそうな岩帯。

少し傾斜の緩んだところで休憩。丁度「山火防止」の標識が転がっていた場所。

直下の登りに入る。下地は深い落ち葉の堆積と角のある浮石で歩く毎に浮き石が

下方に滑り落ちていく。こんな嫌らしい所は初めて経験する。

岸壁に到着したが唯の壁で取り付く島も無い。それでも樹幹に赤テープがあったので

岩帯の切れ目でもあるのかと近寄ったが何も無い。このテープの意味がわからずに

右、左と登路を探すが無駄骨(12.10)。

それでも岩の間に僅かに摺れ跡があるような気がして岸壁に取り付く。怖いことに

飛び出している板状の岩が実に脆い。掴むとポロリと抜け落ち、頼れるのは

木の根だけ。

たった5m位でもう立ち往生で身動きも出来ずにパニック状態。頭がカーッと

熱くなり手足が脱力気味。もう駄目と悟って撤退を決めた。木の根にしゃがみこんで

気を落ち着けてから僅か5mを時間をかけて脱出。こんな怖い思いは初めて。

ほうほうの態で逃げ出し平ら地を探して下り、往路で見た「山火防止」看板の所に

腰を落ち着けて軽食。撤退は惨めだが一人旅の安全のためには致し方ない。

ゆっくり休んでから下山開始。(12.53)

はっきりした稜線までのガラガラの下地の下りも楽ではない。

正面に鐘原ケ岳が見えてきた。今度の機会には身の丈に合ったあの山に行こう。

往路で通過したヤセ尾根を観察。右手は完全崩落しているが尾根の真ん中には

溶岩の塊のようなものが一本通っていてそれ以上の崩落を防いでいる。

スタート直後に驚かされた岩場を通過。もう峠はすぐそこだ。

峠で休ん居るうちに何とも中途半端なので、もう何年も歩いていない榛名神社への

道を辿ることにした。どうせ神社付近には客待ちのタクシーが居る筈と楽観(13.55)。

神社への峠道はかっての登りの記憶よりなだらかな感じ。

こっち側のケルンは道標付き。

下り始めると右手斜面に大きな洞窟が幾つもある。中を覗いたら落石だけで

何も無いが小さな人形らしきものが見えた。

近くにあるこの大岩は面が人工的に平面化されているようだが刻字などは確認でない。

この岩の面にも何か彫られていた形跡がある気がする。

峠道は往路に比べる初めから幅広であるが小岩が多くてこっちの方が歩きにくい。

沢の右岸を延々と下ると新しい堰堤が数多く連なり

その先で天狗山登山道と合流。丁度一合目の看板もある。

ものの5分程度で榛名神社鳥居前に到着(14.48)。売店に聞いたら客待タクシーなんか

は居ないとの事。仕方なく室田の群バス車庫近くにある第一交通に頼む羽目に。

車が到着するまで20分の待ち。

山の道は不案内と言う運転手さんに道を教えながら「びくや」から南榛名線で

R-126号線に出て榛名湖に向かって走行、漸く駐車場所に到着。神社から17K。

何ともツキの無い一日だった。帰宅してからネットで本日の爺イの占いを見たら

「うっかりミス・思い違いに気をつけて!思い込みで行動すると、後でがっかりする

羽目に・・・なんでも自分の目で確認する方が無難です」とあって大当たり。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

地蔵峠への道の様子を懐かしく拝見しました。新緑の時期もいいですね。

幡矢ヶ岳の登頂と覗岩の探訪も榛名山での宿題ですが、

地蔵峠からの登りは崖がボロボロで、難物そうですね。

無事に引き返せて良かったです。

とらZさんの記事も見つけたので、共々参考にさせて頂きます。

角のある石や屋根瓦のような形の小岩が異常に

多かったのでその時点で崩れやすい岸壁と

気づくべきでした。

地形図上の岸壁マークもどこかに切れ目がある筈との

思い込みも修正です。

それにしても降りられない恐怖は貴重な体験でした。