昨日のまさかの敗戦で予定が狂った。ドイツ戦の翌日は

浮かれて何もせずに余韻だけで過ごしたので

今日も同じに予選突破で浮かれた一日となると

決め込んでいた。

敗戦に落胆したが翌日にはドイツが踏ん張ってスペイン戦で

勝ち点一点を獲得したのでどう計算しても日本の

予選突破の可能性は無くなっている。

ーーーという事で前から「山はこれから」さん「榛名古道」さんから

教えてもらっている史跡の探訪で気晴らし。

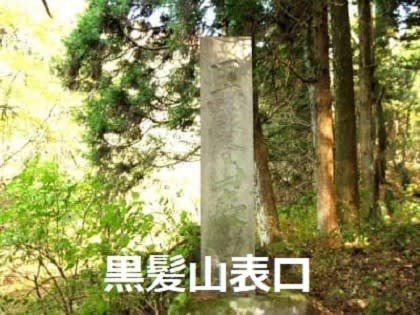

その要点は「黒髪山表口」標柱の近辺の件で

(1)修験行者の「行者堂」跡があり山側三方に積まれた石垣が

残っていて進駐軍の接収迄は堂宇があり、榛東村誌によれば

進駐軍撤収後の演習場関係補償の

「三十六童子行者堂」(建物)と思われる。

(2)ここはGogle Mapで「黒髪山神社」と表示されている。

(3)右岸の斜面に下流方向に上っていく道があり、鷹ノ巣山

北鞍部へ続いているがこのルートこそ、ガラメキから

スルス峠への古道(かつての主要道)だと思われるーーーなど。

今日は序に現地の石造物の画像を全て記録するため、何時もより

早目のスタートで人の気配がない鷹ノ巣林道(仮称)

ゲートを跨ぐーいや、短足爺イは左を潜る。

慣れた下り道を足早に歩いて12分で旧キャンプ場への道の崩落

迂回地点から林に入る。

深く掘られた水路か歩行路か不明な箇所を通って

高みを乗り越え

急降して林道に降り立ち

少し戻って崩落現場のその後を観察。変化はないが

山側に深くコンクリート補強が残ってるので

この崩落は上部からの崩落土石で林道が押し流された

のではなく壁から積み上げた林道が剥がれて落下

したらしい。

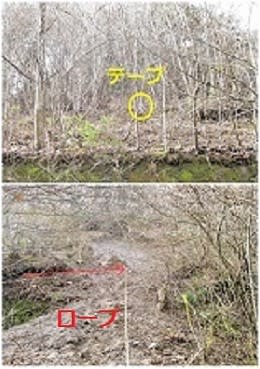

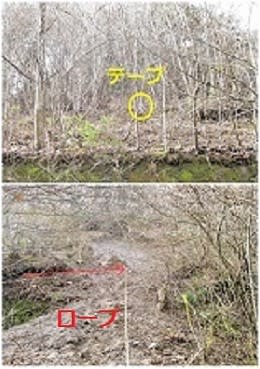

戻りながら山側斜面を見上げると林道と並行して

ピンクテープが多く見え少し先の崩落斜面に

ロープが長く垂れている。何方かのブログで

崩落個所手前で山手に入りロープを伝って林道に

降りたとの記録はこの事かな?

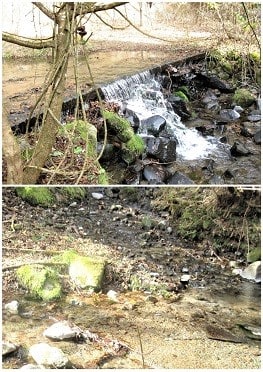

第一の沢は靴を濡らさぬように上流から飛び石渡り。

鷹ノ巣山裾の悪路を反時計回りで歩く。

採石場の上が林道の東南端、未だ重機稼働の音は聞えない。

長く続く崩落地帯を通過、大丈夫と分かっていても

何時も急ぎ足になる。

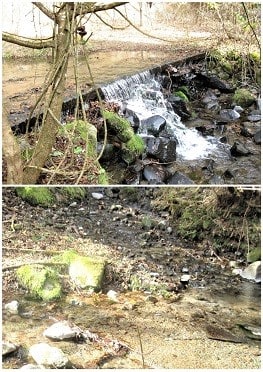

水量僅かの第二の渓流を渡れば

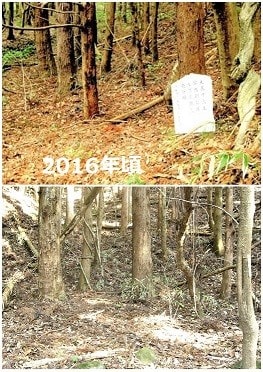

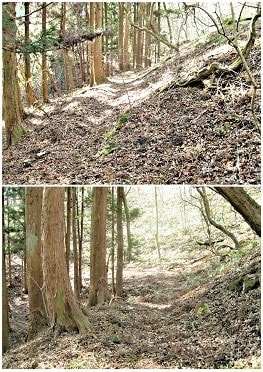

本日の目的地入口。上の画像はかって置かれていた

案内板。下は本日の模様。

沢沿いに林を進むと天蓋の落ちた炭焼き釜、

もっと無いかとずっと上部まで探ったが

発見できずに右手山側の細めの林道に出る。

その道の直ぐ先に右手に入る奇麗な道。目の前に

目印の「黒髪山表口」の大標柱。

手前に横に張られた紐は察するにこんな具合に

御幣が下げられるのだろう。

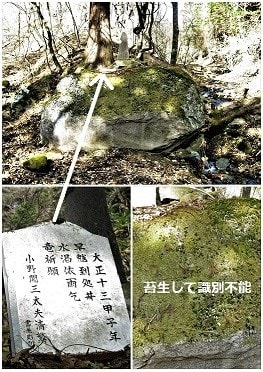

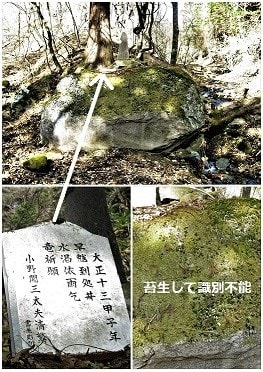

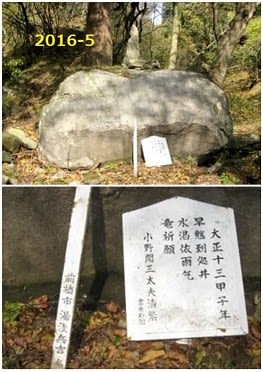

そこから左の沢筋を見ると小野関三太夫氏の降雨竜祈願彫刻

の大石が見えた。説明板は飛ばされないないように

巨岩の上に伏せてある。

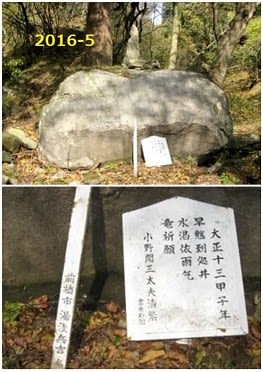

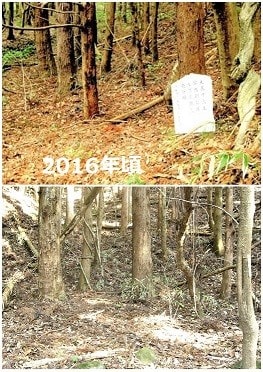

爺イの2016年の記録ではこんな形に脇に置かれ

「前橋市湯浅兵吉」という方が説明板を設置したと

判ったのでその名前を頼りに本人を探しやっとのことで

前橋の(株)ユアサの会長さんで自然保護を推進し

ている篤志家の本人に接触出来た。この方にとって

1940年に亡くなった三太夫氏は母方の祖父に当たりその

事蹟の保存に努めているそうである。

この位置から沢の対岸を見たら期待の出来そうな目印、

早速右岸に渡る。

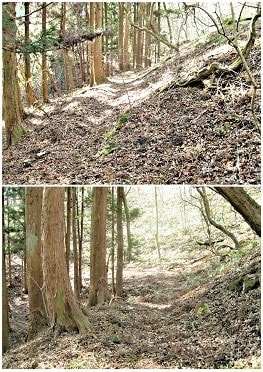

驚いた事にこんなに人気のない山の中に奇麗に整備された

明瞭な道がありずっと先まで続いていた。

これが教えてもらったスルス峠道で鷹ノ巣山北鞍部を

通って黒岩の道に続くものだと確信した。

鷹ノ巣北鞍部とは多分三連山の北鞍部と思うが

この辺は爺イの遊び場の一つで「鷹ノ巣山団子三兄弟」と

勝手にに名付けている。

ここに親しんだ切っ掛けは何時も展望を楽しむ旭岳からの

この眺めで三連山の縦走を思い立ったからだ。

余談で恐縮だが爺イは「団子三兄弟2」も抱えている。前ノ沢林道を

終点まで行き突き当りの藪の急登を這い潜り三兄弟にタッチして

最上段の1010m峰で御昼をすませ反転して北から音羽山を乗り越えて

返ってくるお遊び用だ。

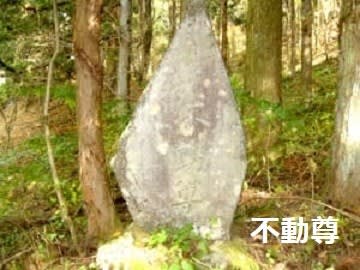

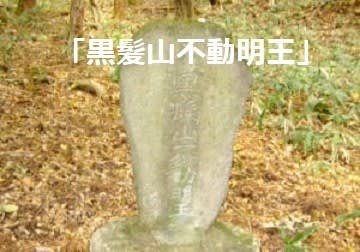

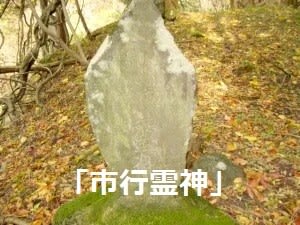

そしてこの道の右手の台地に不思議な平地。これが教えられた

「行者堂」跡で石垣も確認出るからGogle Mapで「黒髪山神社」と

表示されている場所に間違いなし。

その地図とはこれ。上の大鳥居とはヤセオネ峠近くの

県道わきで相馬山登山口、真ん中の奥宮とは

山頂の黒髪神社、そして三番目がこの地だろう。

全てに満足して沢に戻り上流を見ると巨大な堰堤、下流の細流からは

考えられないほどのスケール。

大方の目的達成で一旦、大標柱前に来て本日の爺イ。

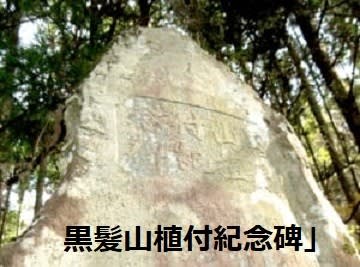

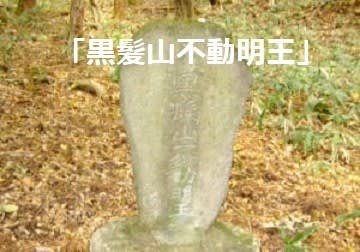

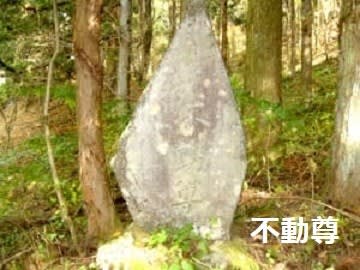

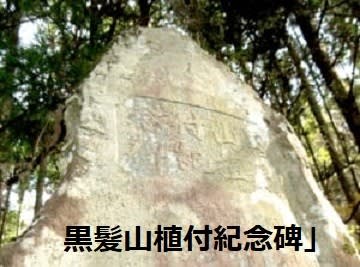

今度はオマケの写真撮りで石造物総ざらい。

この近辺に先ず三つ。

少し上の参道風情の右に「三十六童子・八大童子の碑。

石仏の列はずっと上部に続いているで最上段へ。

上段に四基あり

その下からメインの童子像が並ぶ。

36童子の仏像画像は奈良県六滝稲荷不動大社より

使用許可済み、八大童子像は台東区飛不動正宝院の

許可済み。

榛名36童子1

榛名36童子2

榛名八大童子

全てが終わったが山の夕暮れは早いので自分でも

考えられないスピードで県道帰着して黒岩と

相馬山に見送られて家路についた。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

浮かれて何もせずに余韻だけで過ごしたので

今日も同じに予選突破で浮かれた一日となると

決め込んでいた。

敗戦に落胆したが翌日にはドイツが踏ん張ってスペイン戦で

勝ち点一点を獲得したのでどう計算しても日本の

予選突破の可能性は無くなっている。

ーーーという事で前から「山はこれから」さん「榛名古道」さんから

教えてもらっている史跡の探訪で気晴らし。

その要点は「黒髪山表口」標柱の近辺の件で

(1)修験行者の「行者堂」跡があり山側三方に積まれた石垣が

残っていて進駐軍の接収迄は堂宇があり、榛東村誌によれば

進駐軍撤収後の演習場関係補償の

「三十六童子行者堂」(建物)と思われる。

(2)ここはGogle Mapで「黒髪山神社」と表示されている。

(3)右岸の斜面に下流方向に上っていく道があり、鷹ノ巣山

北鞍部へ続いているがこのルートこそ、ガラメキから

スルス峠への古道(かつての主要道)だと思われるーーーなど。

今日は序に現地の石造物の画像を全て記録するため、何時もより

早目のスタートで人の気配がない鷹ノ巣林道(仮称)

ゲートを跨ぐーいや、短足爺イは左を潜る。

慣れた下り道を足早に歩いて12分で旧キャンプ場への道の崩落

迂回地点から林に入る。

深く掘られた水路か歩行路か不明な箇所を通って

高みを乗り越え

急降して林道に降り立ち

少し戻って崩落現場のその後を観察。変化はないが

山側に深くコンクリート補強が残ってるので

この崩落は上部からの崩落土石で林道が押し流された

のではなく壁から積み上げた林道が剥がれて落下

したらしい。

戻りながら山側斜面を見上げると林道と並行して

ピンクテープが多く見え少し先の崩落斜面に

ロープが長く垂れている。何方かのブログで

崩落個所手前で山手に入りロープを伝って林道に

降りたとの記録はこの事かな?

第一の沢は靴を濡らさぬように上流から飛び石渡り。

鷹ノ巣山裾の悪路を反時計回りで歩く。

採石場の上が林道の東南端、未だ重機稼働の音は聞えない。

長く続く崩落地帯を通過、大丈夫と分かっていても

何時も急ぎ足になる。

水量僅かの第二の渓流を渡れば

本日の目的地入口。上の画像はかって置かれていた

案内板。下は本日の模様。

沢沿いに林を進むと天蓋の落ちた炭焼き釜、

もっと無いかとずっと上部まで探ったが

発見できずに右手山側の細めの林道に出る。

その道の直ぐ先に右手に入る奇麗な道。目の前に

目印の「黒髪山表口」の大標柱。

手前に横に張られた紐は察するにこんな具合に

御幣が下げられるのだろう。

そこから左の沢筋を見ると小野関三太夫氏の降雨竜祈願彫刻

の大石が見えた。説明板は飛ばされないないように

巨岩の上に伏せてある。

爺イの2016年の記録ではこんな形に脇に置かれ

「前橋市湯浅兵吉」という方が説明板を設置したと

判ったのでその名前を頼りに本人を探しやっとのことで

前橋の(株)ユアサの会長さんで自然保護を推進し

ている篤志家の本人に接触出来た。この方にとって

1940年に亡くなった三太夫氏は母方の祖父に当たりその

事蹟の保存に努めているそうである。

この位置から沢の対岸を見たら期待の出来そうな目印、

早速右岸に渡る。

驚いた事にこんなに人気のない山の中に奇麗に整備された

明瞭な道がありずっと先まで続いていた。

これが教えてもらったスルス峠道で鷹ノ巣山北鞍部を

通って黒岩の道に続くものだと確信した。

鷹ノ巣北鞍部とは多分三連山の北鞍部と思うが

この辺は爺イの遊び場の一つで「鷹ノ巣山団子三兄弟」と

勝手にに名付けている。

ここに親しんだ切っ掛けは何時も展望を楽しむ旭岳からの

この眺めで三連山の縦走を思い立ったからだ。

余談で恐縮だが爺イは「団子三兄弟2」も抱えている。前ノ沢林道を

終点まで行き突き当りの藪の急登を這い潜り三兄弟にタッチして

最上段の1010m峰で御昼をすませ反転して北から音羽山を乗り越えて

返ってくるお遊び用だ。

そしてこの道の右手の台地に不思議な平地。これが教えられた

「行者堂」跡で石垣も確認出るからGogle Mapで「黒髪山神社」と

表示されている場所に間違いなし。

その地図とはこれ。上の大鳥居とはヤセオネ峠近くの

県道わきで相馬山登山口、真ん中の奥宮とは

山頂の黒髪神社、そして三番目がこの地だろう。

全てに満足して沢に戻り上流を見ると巨大な堰堤、下流の細流からは

考えられないほどのスケール。

大方の目的達成で一旦、大標柱前に来て本日の爺イ。

今度はオマケの写真撮りで石造物総ざらい。

この近辺に先ず三つ。

少し上の参道風情の右に「三十六童子・八大童子の碑。

石仏の列はずっと上部に続いているで最上段へ。

上段に四基あり

その下からメインの童子像が並ぶ。

36童子の仏像画像は奈良県六滝稲荷不動大社より

使用許可済み、八大童子像は台東区飛不動正宝院の

許可済み。

榛名36童子1

榛名36童子2

榛名八大童子

全てが終わったが山の夕暮れは早いので自分でも

考えられないスピードで県道帰着して黒岩と

相馬山に見送られて家路についた。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

この平地から山側を見上げると、峰の間に相馬山頂が拝めること。修行者の行者堂に相応しい場所だと確信しました。

この地の道は、鷹ノ巣三山の北鞍部を峠として、植林地域を通って夕日河原を経てスルス峠へ(いわゆる「黒岩の道」の上部)通じています。平坦な道で、モトクロスバイクが入り込んでいるので、ルートはハッキリしています。明治・大正期には、荷駄を積んだ馬を引く馬子が行き交うおそらく1間幅の街道であったろうと思われます。

土屋文明の高崎中学時代の短編習作「枯野」(ガラメキ温泉宿の描写が詳しいです!)の中で、(街道自体については描写されてはいませんが)ガラメキ温泉に逗留した主人公が翌日湖畔に上り、その後伊香保へ向かう主人公から、同行を拒否された知人が、失意を持って沼の原からスルス峠をガラメキ温泉宿へ戻っていく、その同じ道を馬を引いた馬子がスルス峠を降りていく姿の描写から、当時の様子が窺い知れます。

スルス峠~表口~ガラメキ、アップダウンは少ないので、古道(多少ズレてはいますが)を辿って、みるのも一ルートだと思います。

何時もご教示感謝します。近い内に終日フリータイムの日を利用して先ず行者堂から北尾根鞍部、できれば黒岩の道との合流迄試みます。