織部灯籠とは、灯籠の台石が無く地中に埋め込まれ、

竿の部分にお坊さんが手を合わせた図柄があるもので、

またの名をキリシタン灯籠と言います。

(織部灯籠別名キリシタン灯籠)

この灯籠は何処にあるかと言うと、板橋区志村の延命寺にあるのです。

日本橋から旧中山道三番目の一里塚が板橋区の

竿の部分にお坊さんが手を合わせた図柄があるもので、

またの名をキリシタン灯籠と言います。

(織部灯籠別名キリシタン灯籠)

この灯籠は何処にあるかと言うと、板橋区志村の延命寺にあるのです。

日本橋から旧中山道三番目の一里塚が板橋区の

志村(都営地下鉄三田線志村坂上駅)にあります。

現在は道路の両側にあるその一里塚は、

当初五街道を造った時のままの位置に、

そのままあることを立証された方がいました。

なぜこんなことを証明しなければならないかと言うと、

旧中山道の道路幅は狭くて、

現在は道路の両側にあるその一里塚は、

当初五街道を造った時のままの位置に、

そのままあることを立証された方がいました。

なぜこんなことを証明しなければならないかと言うと、

旧中山道の道路幅は狭くて、

現在の両側三車線もある道路幅は無かったからです。

それなのに一里塚は道路に面して左右両側にあるのです。

(志村の一里塚)

しかし、一里塚は必ずしも道路の両脇に

それなのに一里塚は道路に面して左右両側にあるのです。

(志村の一里塚)

しかし、一里塚は必ずしも道路の両脇に

面して居なければならないと言うことはありませんでした。

旧中山道の両脇の十数メートル

旧中山道の両脇の十数メートル

奥まって造られても問題は無かったようです。

現存する一里塚でも道路わきに

現存する一里塚でも道路わきに

民家があってその奥に一里塚があるものもあります。

(道路から離れた葡萄畑の中にある平出の一里塚)

(もう片方の一里塚は民家の奥にある)

また山道では、一里塚は道路に面して両側にあっても、

左右が前後に十メートル以上離れている場合もあります。

本題からかなり反れてしまいました。

志村の一里塚から東へ二百メートルほど入った所に、

見次公園があって、その公園からさらに北へ数百メートルのところに、

延命寺という真言宗のお寺があります。

(見次公園の信号)

(延命寺門前)

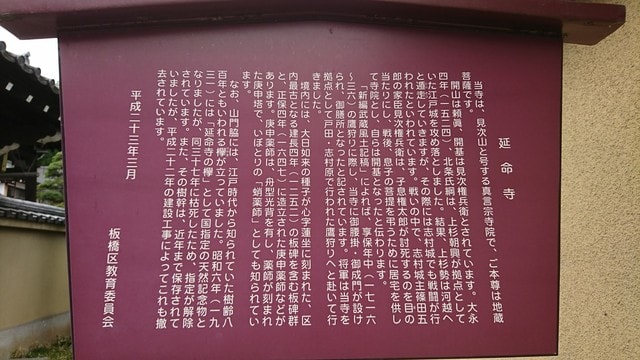

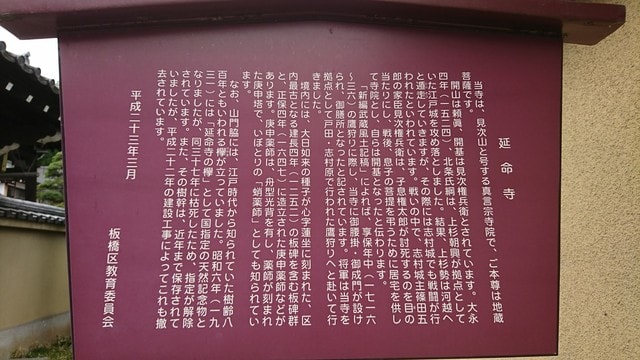

(延命寺の由来)

(見次山松寿院延命寺の石碑)

(門前から見る本堂)

(本堂を正面から)

(六地蔵尊)

延命寺の由来には、

「延命寺は正式には見次山松寿院延命寺と言います。

当時は、見次山と号する真言宗の寺院で、ご本尊は地蔵菩薩です。

開山は頼真、開基は見次権兵衛とされています。

大永四年(1524)、北条氏綱は、上杉朝興が拠点としていた江戸城を

攻め落としました。結果上杉勢は川越へ遁走しますが、

その際には志村城でも戦闘が行われていたと言います。

戦いの中で、志村城主篠田五郎の家臣見次権兵衛は、

子息権太郎が討ち死にするのを目の当たりにし、

戦後、息子の菩提を弔うために居宅を供して寺院とし、

自らは開基となったと伝わります。

(中略)

正保四年(1647)に造立された庚申薬師があり、

舟形光背を有し薬師が刻まれた庚申塔で、

いぼとりの「蛸薬師」として知られます。(後略)」

(門前の蛸薬師の石碑)

(蛸薬師のお堂)

(舟形光背の蛸薬師)

さて、門をくぐると右手に鐘楼があります。

その鐘楼と門に繋がる塀との間に一人しか通れない小道があり、

その道に沿って中に入ると、

右手に皇太子殿下ご成婚記念の石碑があり、

よく見ると大正13年1月26日建立と刻まれています。

(鐘楼)

(皇太子殿下ご成婚記念碑)

大正13年と言うことは、

(道路から離れた葡萄畑の中にある平出の一里塚)

(もう片方の一里塚は民家の奥にある)

また山道では、一里塚は道路に面して両側にあっても、

左右が前後に十メートル以上離れている場合もあります。

本題からかなり反れてしまいました。

志村の一里塚から東へ二百メートルほど入った所に、

見次公園があって、その公園からさらに北へ数百メートルのところに、

延命寺という真言宗のお寺があります。

(見次公園の信号)

(延命寺門前)

(延命寺の由来)

(見次山松寿院延命寺の石碑)

(門前から見る本堂)

(本堂を正面から)

(六地蔵尊)

延命寺の由来には、

「延命寺は正式には見次山松寿院延命寺と言います。

当時は、見次山と号する真言宗の寺院で、ご本尊は地蔵菩薩です。

開山は頼真、開基は見次権兵衛とされています。

大永四年(1524)、北条氏綱は、上杉朝興が拠点としていた江戸城を

攻め落としました。結果上杉勢は川越へ遁走しますが、

その際には志村城でも戦闘が行われていたと言います。

戦いの中で、志村城主篠田五郎の家臣見次権兵衛は、

子息権太郎が討ち死にするのを目の当たりにし、

戦後、息子の菩提を弔うために居宅を供して寺院とし、

自らは開基となったと伝わります。

(中略)

正保四年(1647)に造立された庚申薬師があり、

舟形光背を有し薬師が刻まれた庚申塔で、

いぼとりの「蛸薬師」として知られます。(後略)」

(門前の蛸薬師の石碑)

(蛸薬師のお堂)

(舟形光背の蛸薬師)

さて、門をくぐると右手に鐘楼があります。

その鐘楼と門に繋がる塀との間に一人しか通れない小道があり、

その道に沿って中に入ると、

右手に皇太子殿下ご成婚記念の石碑があり、

よく見ると大正13年1月26日建立と刻まれています。

(鐘楼)

(皇太子殿下ご成婚記念碑)

大正13年と言うことは、

昭和天皇のご成婚記念と言うことになります。

つまり今回天皇になられた令和天皇のお爺ちゃんが

つまり今回天皇になられた令和天皇のお爺ちゃんが

結婚した時の記念碑だと言うことになる。

その先にやや開けた場所があり、

正面に表題の織部灯籠

その先にやや開けた場所があり、

正面に表題の織部灯籠

(またの名をキリシタン灯籠と言う)があります。

(織部灯籠別名キリシタン灯籠)

キリシタン灯籠については、こちらをご覧ください。

ボクのブログの中で、毎日ベスト10に入っている人気記事です。

(1)から(4)まであります。

話が飛びましたが、この延命寺の開基の見次権兵衛について~

次回へつづく

(織部灯籠別名キリシタン灯籠)

キリシタン灯籠については、こちらをご覧ください。

ボクのブログの中で、毎日ベスト10に入っている人気記事です。

(1)から(4)まであります。

話が飛びましたが、この延命寺の開基の見次権兵衛について~

次回へつづく