花粉症の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

私はここ数日の間、症状が悪化したため日課の散歩は中止しております。

さらに花粉だけでなく、大陸から大量の黄砂が日本列島に降り注ぎ始めたとか。

花粉症が悪化すると喘息気味になる私なので、黄砂が収まるまで散歩は延期しようと思っています。

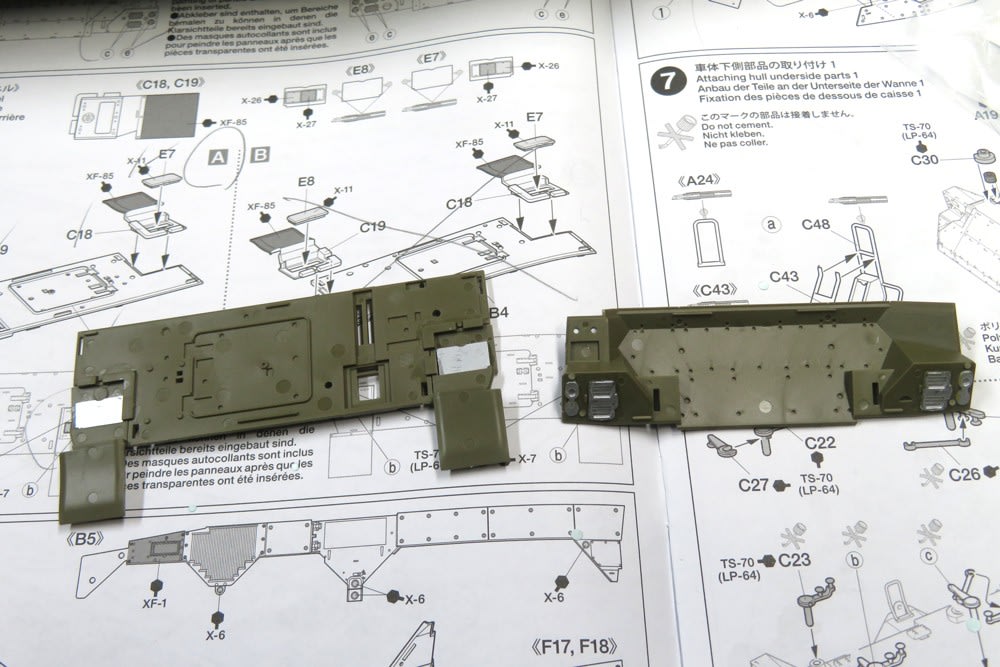

さて、表題の16式機動戦闘車ですが、今回は車体の組立で最後となるウインチ装置の組立です。

私が購入した16式機動戦闘車のキット (35383) はウインチ装置を装備した改良型のC5であり、タミヤからはウインチ装置が未装備の標準タイプ (35361) が最初に発売されています。

陸上自衛隊の車両は61式、74式、90式、10式が発売されていますが、改良 (進化) 型が発売されたのはおそらくこの16式機動戦闘車が初めてだと思います (違っていたらすいません)。

第二次大戦ものでは、たとえばドイツ軍の4号戦車は開発された時系列に沿って、タミヤからはD、F1、F2、H、Jの各型、TIGER I では初期(アフリカタイプ)、前期、中期、後期などのように各タイプが発売されています。

タミヤの解説書によれば、16式機動戦闘車は実際に運用に当たった隊員などの意見をもとに、量産中に様々な改修が施されているそうです。調達から5年目にあたる2020年度の予算で製造された車両はC5と呼ばれ、2016年から生産された初期の車両と比べると多くの箇所で改良されています。例えば外観からわかる大きな特徴が、一世代前のC4から引き続き装備されている、砲塔後部のエアコンユニットとクリーニングロッド用のケース。また、エアコンの搭載により減少したバスケットのスペースを補うため、砲塔上面後部にアングルが増設されています。さらに、砲塔両側面の通信アンテナには、損傷防止用のガードを装備。その他乗降用のステップの形状変更や追加が行われているそうです。そして、このC5では新たに牽引用のウインチを備えたタイプが加わり、行動不能となった車両を回収車の到着を待つこなく部隊内で迅速に対処することが可能となりました。

21世紀に採用された16式機動戦闘車は、国際情勢や気候環境、隊員の練度の変化などを反映して常にアップデートを続けていきます。

今後も配備数は増加すると見込まれ、戦車に代わり日本の防衛を担う車両として、信頼性をさらに高めていくことを目指していくでしょう。

前置きがかなり長くなってすいません。

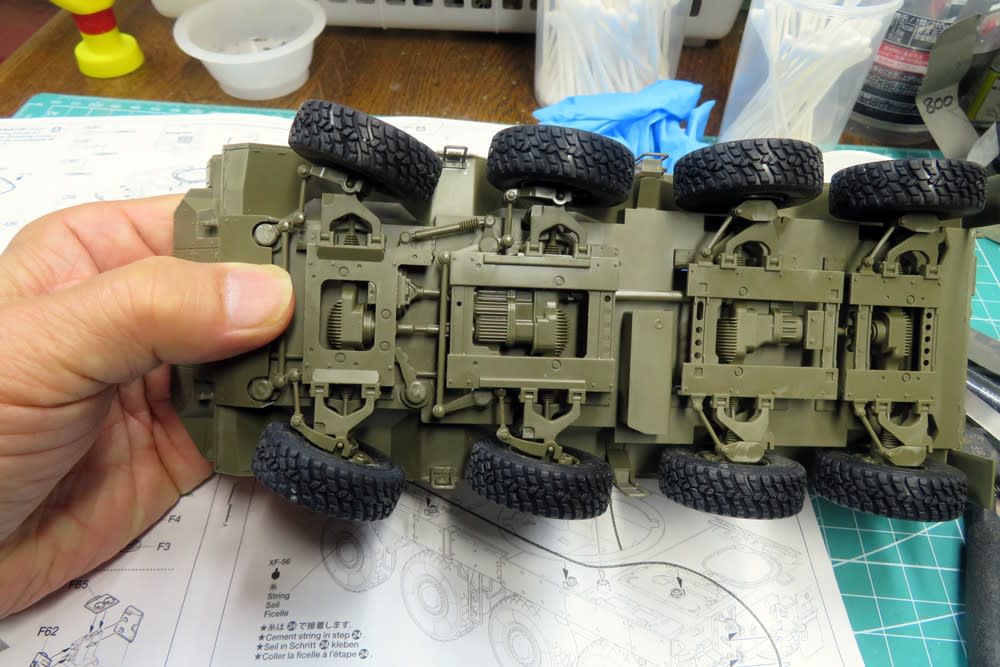

今回の作業終了時の写真です。

車体後部から出た牽引ワイヤーは、車体上部の数カ所のプーリーを通して車体前部で収められています。

牽引ワイヤーの組立指示は、組説の#23と#24で示されています。

指示通り、車体後部から牽引ワイヤーを通しています。

写真ではわかりづらいですが、後部上面に装備されている牽引ワイヤーの留め具に最小限ですが、エッチングパーツを使いました。

車体上部を通って、前部でフックを装着して収まりました。

最前部のフック押さえに糸を通す時は、糸の先端を瞬間接着剤で固めて通りやすくさせて作業しました。

車体内部に取り付けた糸をまいたF57を回して糸を伸ばせば、牽引する場面を表現できますね。

今回はここまでです。車体の組立が終わったので、次は砲塔の組立に進みたいと思います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。