JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

菅沼式ダッチングマシンを整備してみた

先週の連休、我が家に鎮座しております乗車券用の日付印字器(ダッチング)である、菅沼式乗車券日附器「菅沼くん」の整備をしてみました。

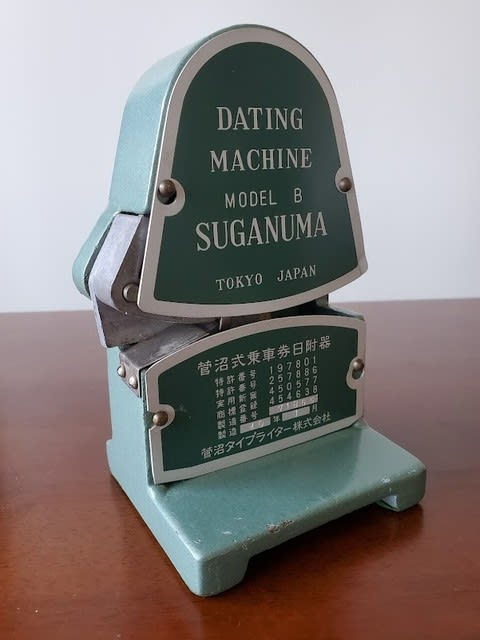

こちらが菅沼式乗車券日附器の「菅沼くん」です。

「モデルB」という、売り上げを締めた後に、翌日の売り上げ扱いとして発券する際に表示していた「○ヨ」表示が印字できるタイプで、操作によって日付のあとに「ヨ」の印字ができるようになっています。

菅沼くんは1965(昭和40)年1月生まれの御年56歳になりますが、ほとんど使用されていなかったと見え、見た目は大変きれいです。ただし、経年によるインクを滲ませるインクパッドが劣化しており、インクを差すと「ダボッ」とインクが水滴状になってしまい、きれいに印字ができなくなっていました。

そこでインクパッドを交換し、きれいな印字を蘇らせることに挑戦してみました。

菅沼くんの背面です。菅沼タイプライター株式会社という会社の社紋と名前が入っています。

同社は時代の変化に対応し、現在は株式会社スガヌマと社名が変わっており、日附印字器の製造からはすでに撤退し、OA機器関連の業態に転換しているようです。

そのため、当然ながら補修部品は発売されておらず、同じく過去に乗車券の日附印字器を製造しておりました天虎工業株式会社から商品化許諾を受けて製造された、関東交通印刷製のインクパットを使用することにしました。

こちらが、関東交通印刷から発売されている、天虎工業製用のダッチングインク用フェルト(インクパッド)です。

早速開封してみました。中にはインクパッドとパッドを機器に固定させるための針(事務用の虫ピンみたいです)が入っており、針はB型硬券の券紙に固定されていました。

商品を保護する台紙です。大きさは定期券サイズの厚紙で、青色PJRてつどう地紋の入ったマルス券のご案内用券仕様といった凝ったものになっています。

台紙の裏面は茶色になっており、初期の自動改札用の磁気のような感じです。

フェルト製のインクパッドです。天虎用のインクパッドは若干幅が広めなので、約3ミリ程度、切って幅を詰める必要があります。

このインクパッドを添付の針で機器に固定します。

針はこんな感じです。ほとんど虫ピンですね。

これを機器のインクパッド受け皿に取り付け、パッドの真ん中を貫通させるように針を刺し、固定します。

そして、交換したパッドに黒インクを滲ませます。インクは一般的なナンバリング用のインクで、我が家ではMAXというホッチキスで有名なメーカーのものを使用しています。

こちらがMAX社製のインクです。

インクパッドを受け皿に針で固定し、インクを滲ませてみました。

インクを滲ませた受け皿を、機器に装填してみました。こんな感じに収まります。

最後にテスト印字です。

B型硬券の大きさに切った厚紙を使用しました。左側に打ったのがスタンダードな形で、右側に打ったものが「翌日扱い」を表す「ヨ」の表示付きの印字になります。