JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

南部縦貫鉄道 野辺地から七戸ゆき 片道乗車券

前回エントリーに引き続き、南部縦貫鉄道の乗車券になります。

青色TTDてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

野辺地駅の出札業務は国鉄に委託されており、この券は国鉄野辺地駅の②番窓口で発売されたものになります。国鉄の列車から乗り換えて、乗車券を所持していない場合は、車内で車掌氏から乗車券を購入することになりますので、車内精算の場合は車補による発券になります。

この券は乗り換え時間に余裕があったため、野辺地駅で購入後、実際に乗車して使用したものです。

当時の時刻表になります。当時の同社の列車は1日5往復で、野辺地駅を1420に発車した列車で七戸駅に行き、同駅発1530の列車で引き返しています。

南部縦貫鉄道 七戸駅発行 普通入場券

今からちょうど34年前の1987(昭和62)年9月に、南部縦貫鉄道の七戸駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人専用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

当時確認はしませんでしたが、小児用の普通入場券は無いと言われましたので、同社の入場料金には小児料金の設定は無かった可能性があります。

裏面です。券番の他、社名と発行駅名の記載があります。

南部縦貫鉄道は東北本線の野辺地駅から七戸駅までの20.9kmの路線で、主力の車両としてレールバスによる運行が行われていました。途中の天間林にあるむつ製鉄の砂鉄輸送を目論んで1967(昭和378)年に開業していますが、砂鉄輸送は輸入鉄鉱石の価格下落によって柱となる事業にはならず、1966(昭和41)年には会社更生法の適用を受けて倒産し、更生会社として運営されていたようです。その後、旧東北本線の路盤を使用していた野辺地駅~西千曳駅間について国鉄清算事業団から買い取りの要請を受けることになりますが、その資金が捻出できないことから1997(平成9)年に運転休止となり、休止中の線路の荒廃が激しくなると復旧することが困難になり、2002(平成14)年に正式に廃線となっています。

TOKYO2020 食事引換券

TOKYO2020オリンピック・パラリンピックが昨日の9月5日で閉会式を迎えました。

今回の大会は新型コロナ対策の影響で開会式を迎えるまでは紆余曲折を経ての開催で、実際には7月21日からサッカーが始まっていましたが、7月23日のオリンピック開会式から8月8日の閉会式、8月24日のパラリンピック開会式から昨日の閉会式と、熱狂的になられた方も多かったかと思います。

今回ご紹介いたしますのは、管理人の知人がパラリンピックのボランティアを行い、そのときに貰ったものの、実際には使用しなかったために手元に残ってしまった「食事引換券」をご紹介いたしたいと思います。鉄道などの交通機関のきっぷではありませんが、同じ「古紙」として管理人のコレクションになっています。

ただし、知人はカバンの中に無造作に放り込んだようで、カバンから取り出した時には無残な姿になってしまっていました。

パラリンピック前日、8月23日の朝食用の引換券です。券面には(=Meal Voucher)、8月23日(=August.23)、朝食(=Breakfast)と書かれており、オリンピックスタジアム内のカフェテリアで、8月23日に使用できる朝食用引換券であることがわかります。

券は当日しか使用できないため、当日の朝食提供時間帯を過ぎると無効になってしまいます。

一番下には、この券は再発行はできない旨と、食事時間については、各自が所属する部署ごとに決められているのでそれを確認して利用する旨の注意事項が記載されています。

裏面です。表面にもモザイクがかけてある場所にバウチャーの番号が記載されていますが、裏面にも記載されています。恐らくこの番号を検索すれば、その券が誰に発券されたのかがわかるのだと思います。

発券機に装填する際の目印になる黒い印があることから、この券は機械発券されていることがわかります。

弘南鉄道 平賀駅発行 東京都区内ゆき片道連絡乗車券

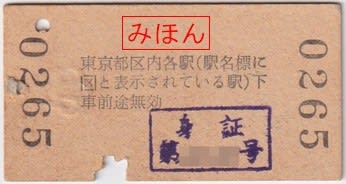

1977(昭和52)年7月に、弘南鉄道弘南線の平賀駅で発行された、東京都区内ゆきの片道連絡乗車券です。

灰色TTDてつどう地紋のA型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

経由は、山形・白河経由となっていますが、国鉄線との連絡駅は弘前(弘南弘前)駅になります。

この時期は管理人が中学に上がって学割を使用し始めた頃で、東京から予め往復で購入すれば証明書1枚で済みますが、どうしても弘南鉄道側の乗車券が欲しかったもので、敢えて帰路用の乗車券は現地調達しました。

裏面です。裏面は日本交通印刷で調製された券の一般的な案内文が印刷されており、余白部分に身分証明書記載用の印が捺印されています。

同社では、 普通旅客の連絡運輸を2017(平成29)年3月に廃止しており、現在では東京都区内までの乗車券の購入はできなくなっています。

岩井駅発行 東京山手線内ゆき学割専用片道乗車券

拙ブログをフォローしていただいておりますブログ「岩井のやまのい」の管理人iwaiyamanoiさまがブログの中で地元であると言われております岩井駅関連の券をご紹介したいと思います。

1977(昭和52)年5月に内房線岩井駅で発行された、東京山手線内ゆきの学割専用片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式学割専用券で、東京印刷場で調製されたものです。学割専用券であるため、「学」の赤影文字が印刷されています。

同駅はいまでこそ日中のみ駅員配置の業務委託駅になっていますが、南総里見八犬伝の舞台で、安房随一の高峰として描かれる八犬伝世界の聖地である、標高349メートルの富山(とみさん)最寄駅です。

南総里見八犬伝は、九輯(しゅう)98巻、半紙本106冊に及ぶ大作であり、江戸時代の戯作者滝沢馬琴の代表作といわれています。

物語は、安房の国の城主里見義実の娘「伏姫」と飼犬「八房」 との間に不思議な力で「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」 の8つの徳である玉が生まれます。8つの霊玉を持つ八犬士が里見氏再興のために活躍するという物語で、中国の「水滸伝」などにもとづき、戦国時代の房総を10代にわたって支配した里見氏の史実等を参考に書かれた伝奇小説です。

この八犬伝の始まりの場面となるのが、八犬伝では富山(とやま)と書かれている富山(とみさん)です。

結城の合戦に敗れて安房に渡り、里見家再興を遂げた里見義実ですが、安西影連に攻められたとき、飼い犬八房に「敵将の首を取ってくれば伏姫の婿にする」と言ってしまいます。伏姫は約束を守り、八房とともに富山に暮らします。仏に仕えて暮らす伏姫ですが、懐妊し、それを恥じて身の潔白を示すために伏姫は自害します。この時飛び散ったのが8つの玉で、この玉がやがて八犬士のもとへ行きます。これが八犬士の物語の始まりになります。

そのような観光需要があったのでしょうか、大規模の駅ではありませんが、東京山手線内までの学割専用券が設備されていました。

| 次ページ » |