JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 新宿駅から120円区間ゆき 片道乗車券

今からちょうど34年前の1989(平成元)年1月11日に、JR東日本山手線の新宿駅で発行された、同駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は平成になって4日目の1月11日が1並びの日であることから、新宿駅で硬券の乗車券が特別に発売された時に購入したもので、通常窓口で発売されていたものではありません。

1月11日は昭和から平成に変わって間もない4日目の出来事でありましたため、準備が間に合わないというか、アイディアが浮かばなかったのかも知れませんが、「1並び」日付の乗車券をコレクション用に発売する駅は多くはなかったと記憶しています。

しかしながら、新宿駅での売上が予想外にあったからなのでしょうか、平成元年11月11日には「1. 11. 11.」と1が5つも並ぶことから、日本各地の駅で記念の入場券や乗車券が乱発されています。

JR東日本 高尾駅発行 普通入場券 ~その⑵

前回エントリーに続き、JR東日本中央本線高尾駅で発行された普通入場券の話題です。

前回と同じく昭和の最終日である1989(昭和64)年1月7日に購入したものです。

この頃のJR東日本の首都圏管内の駅では軟券化といった硬券の取扱いが廃止された駅が多くなってきており、硬券の入場券を発売している駅はかなり限られてきていたと前回申し上げましたが、そのなかでも、大人・小児用券の他に小児専用券を発売していた駅はさらに少なく、あまり蒐集ができていません。

当日は「昭和の最終日」ではありましたが、駅によっては終電が深夜0時を回ってからという駅もあり、そのような駅については、拙ブログ2021年1月9日エントリーの「西武鉄道 豊島園駅発行 昭和最後の日の入場券」で御紹介いたしましたように、一般的にはあり得ない「昭和64年1月8日」の日付の券が発売されておりましたので、正確には「昭和最終日の1日前」というということになりますが、一般的には1月7日が最終日ということになりますので、それで良しとしています。

JR東日本 高尾駅発行 普通入場券 ~その⑴

今からちょうど34年前の1989(昭和64)年1月7日に、JR東日本中央本線の高尾駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものになります。

この頃のJR東日本の首都圏管内の駅では軟券化といった硬券の取扱いが廃止された駅が多くなってきており、硬券の入場券を発売している駅はかなり限られてきていました。

そのなかで、当日は「昭和の最終日」という大変特別な日でありましたため、近隣の硬券入場券を発売している駅を訪れ、昭和最終日に発売された硬券入場券を購入しています。

同駅のダッチングは比較的新しい機器ではありましたので摩耗して印字されていないのではないと思われますが、恐らく、12月31日から1月1日に日付環を変えた駅員氏がハイフン「-」が印字されるように設定しなかったのでしょう、「64. 1. 7.」とハイフンがない状態で刻印されています。

大井川鉄道 沢間から井川ゆき 片道乗車券

廃札券ですが、大井川鉄道(大井川鐵道)井川線の沢間駅から井川駅ゆきの片道乗車券です。

桃色大井川鉄道自社地紋のB型一般式大人・小児用券になっています。印刷場は不明ですが、当時から昭和50年代にかけて同社でよく見られた様式で、あまり他社では見られない券です。

同駅は現在でも井川線の中の「秘境駅」のひとつで、あまり資料が残ってはいませんが、開業は1935(昭和10)年に同線の前身である大井川専用軌道の駅として開業し、1959(昭和34)年に中部電力専用鉄道を経て大井川鐵道に引き継がれ、同社の駅になっています。

御紹介の券がどの時代のものか不明ですが、1969(昭和44)年に千頭森林鉄道の廃止に伴って同駅での大井川鐵道と千頭森林鉄道の分岐が解消されたころに同駅は無人化されたものと思われますので、大井川鐵道としての沢間駅が開業した1959年から、等級が3等制から2等制になった以後もそのまま使用され、無人化される頃にかけて発売されていたものと推測されます。

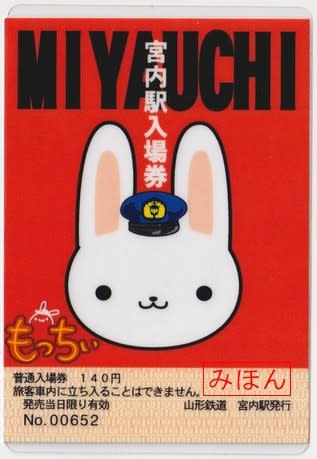

山形鉄道 宮内駅普通入場券

前回および前々回エントリーで山形鉄道フラワー長井線白兎駅関連の乗車券類を御紹介いたしましたが、同線にはウサギの付く駅名ではありませんが、ウサギ駅長のもっちいが赴任している宮内駅がありますので、「番外編」として同駅の普通入場券を御紹介したいと思います。

2011(平成23)年7月に宮内駅で発行された普通入場券です。縦型85㎜定期券サイズの券紙が使用されており、下の方に桃色山形鉄道自社地紋の普通入場券の券面が印刷されています。

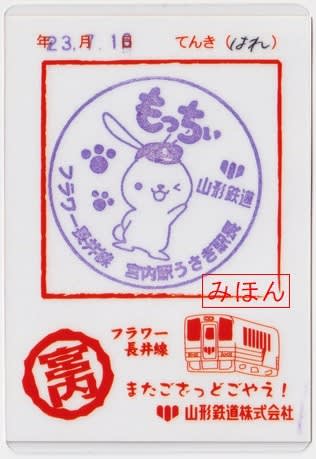

裏面です。四角いスタンプ欄に駅スタンプを捺印のうえ、発売日および当日の天気を記入のうえ、パウチをして発行されます。

宮内駅は同線が国鉄の前身である長井軽便線が赤湯駅~梨郷駅間で開通した際に開業した駅で、開業時は宮内町駅と言う駅でした。国鉄民営化を経てJR東日本長井線の駅になりますが、民営化後1年半が経過した1988(昭和63)年10月に山形鉄道に移管されて宮内駅に改称されています。

その後、一旦は無人化されますが、2010(平成22)年に再度有人化され、人間の駅員とは別に、ウサギの駅長の「もっちい」と、駅員の「ぴーたー」と「てん」も赴任のうえ勤務することになっています。

山形鉄道 赤湯駅発行 白兎から蚕桑ゆき 片道乗車券

2011(平成23)年7月に山形鉄道フラワー長井線の赤湯駅で発行された、白兎駅から蚕桑(こぐわ)駅ゆきの片道乗車券です。

青色山形鉄道自社地紋の補充片道券(補片)で発行されています。発行駅名は印刷されていますが、発駅は記入式の「記補片」になります。

発駅である白兎駅は無人駅のため、同駅では乗車券の発売は行われておりませんが、同線のJR接続駅である赤湯駅で他駅発の乗車券も発売可能であるということで、発券していただいたものです。

裏面です。当時、同線は東京都区内までの連絡乗車券の発売が可能であったため、東京都区内発着の乗車券についての注意書きが印刷されています。

山形鉄道 長井駅発行白兎駅ゆき 片道乗車券

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

旧年中は拙ブログへの御支援、誠にありがとうございました。

本年も変わらぬ御贔屓のほど、よろしくお願いいたします。

さて、2023年の干支は兎(卯)です。今年も干支である兎(卯)の付く駅を探してみました。

ウサギの付く駅名というものは意外に少ないようで、JR全線ではJR四国予讃線の卯之町(うのまち)駅のみで、その他の私鉄・公営および第三セクターでは山形鉄道フラワー長井線の白兎(しろうさぎ)駅しか探し出せませんでした。

新年第1回目の今回は、白兎駅関連の乗車券類を御紹介したいと思います。

2011(平成23)年7月に山形鉄道フラワー長井線の長井駅で発行された、白兎駅ゆきの片道乗車券です。

桃色山形鉄道自社地紋のB型一般式大人・小児用券です。

印刷場は不明ですが、同社では乗車券類を専門で印刷している印刷業者ではないような印刷場で調製されたもののようで、若干薄めの表面に光沢のある券紙が使用されています。

裏面です。裏面には券番だけがありますが、どうやら印刷場から納品されたときは券番は無い状態の可能性があり、券番はゴム印で捺印されているようです。

白兎駅は山形鉄道がJR東日本の長井線を継承してから2年が経過した1989(平成元)年12月に新規開業した駅で、無人駅になります。同社ではその後のあやめ公園駅や四季の郷駅を開業していますので、一番新しい駅ではありません。

同社には他に、ウサギ駅長のもっちいが赴任している宮内駅がありますが、残念ながら兎(卯)の付く駅ではありませんので、今回選外になってしまいました。

| 次ページ » |