この交差点のすぐ近くに京都の人が“おひがしさん”と呼ぶ東本願寺があります。

そのお膝元らしく仏具店が軒を連ねていましたが、現在はビルが建ち、ホテル、コンビニ、飲食店が多く開業し様変わりしました。

昭和52年9月撮影

市電が走っていた頃は、七条通を東から西へ直行する系統がありましたが、バスになってこの交差点を左折(写真の右側)して京都駅へ向かう系統ばかりになりました。

令和4年5月撮影

敬老70きっぷ

この交差点のすぐ近くに京都の人が“おひがしさん”と呼ぶ東本願寺があります。

そのお膝元らしく仏具店が軒を連ねていましたが、現在はビルが建ち、ホテル、コンビニ、飲食店が多く開業し様変わりしました。

昭和52年9月撮影

市電が走っていた頃は、七条通を東から西へ直行する系統がありましたが、バスになってこの交差点を左折(写真の右側)して京都駅へ向かう系統ばかりになりました。

令和4年5月撮影

敬老70きっぷ

京都が誇る大企業と言えば、世界でも有数のゲームメーカー任天堂をして他には挙がらないでしょう。

現在は上鳥羽に巨大な本社ビルを構える同社ですが、かつての本社々屋が鴨川の西、五条から南に下り高瀬川近くにあります。

現在は宿泊施設に改装されて営業されています。

かつての屋号マルフクの文字と創業家の山内氏の名前がうかがえます。元々花札やサイコロを販売していた任天堂は、その後玩具からコンピューターゲームへ進出し、業界トップランナーへとかけ上ります。周辺は、ありし日は遊郭の立ち並ぶエリアで、今もレトロな建築物が軒を連ねます。

リノベーションされて喫茶店などを営業されているところもありますが、老朽化の激しい建物も多く、一軒、また一軒と少しずつ姿を消しつつあります。いつか見られなくなる景色を今のうちに訪ねてみてはいかがでしょうか。

烏龍茶

3年ぶりに行われた祇園祭山鉾巡行。

朝方はどんよりしていた空に青空が広がり、梅雨明けを思わせる日となりました。

宵々山には25万人、宵山には30万人が訪れたとか。

市役所前には朝から巡行を待つたくさんの人。

辻回しに拍手が送られ、やはり京の夏はこうでなければと実感しました。

この後、夕方からは神幸祭が行われ東御座、中御座、西御座の三基の御神輿が御旅所へ動座されます。

そして来週には後祭巡行が行われ、196年振りに復活の鷹山が巡行列に加わります。

京の夏は盛りを迎えます。

ブログ班

京都は祇園祭の山鉾巡行が3年ぶりに開催されいよいよ夏本番になります。

今夏は物価が上がり、節電が呼びかけられております。

我が家は今年もグリーンカーテンともいうべき、ゴーヤーとバターナッツ南瓜が花を咲かせ始め、クーラーの使用を少しでも減らし、生った野菜を食材にしたり等、エコな夏に取り組むつもりです。

今の時代だからこそ、できる事を皆でやっていきましょう。

松井でした。

平安京の南の端にあった羅城門跡地は、現在往時の面影はなく普通の公園となっております。

かつてはこのような大きな建物があったそうです。ここより内側が京。外側は化外の地だと考えられていました。真っ直ぐ北へ進んで、現在の今出川通の辺りが北の端とされていたそうです。かなり広い範囲に、官人たちが政務を行う今で言う役所があったということになります。

鉄道博物館を真っ直ぐ南にいったところにあり、現在の九条通のすぐそば、平安京の真ん中を通っていた朱雀大路に存在していました。平安時代の京の政治の中心地は、現代の御所や京都市の中心市街地よりも大きく西にずれていることがわかります。

ここを中心として東西に東寺と西寺が建立されました。

西寺の跡地はただの公園になっており、石碑が当時を思わせるだけですっかり変わっています。

一方、翻って京都の観光名所として今日も鎮座しているのが東寺。

こちらは西寺跡とは全く違い、空海、足利尊氏、徳川家光など数多くの歴史上の有名人に所縁があり、毎日たくさんの観光客がおとずれます。

有名な五重塔は京都観光のランドマークでもありテレビ番組にもよく映ります。かつて戊辰戦争では戦況の確認のため、西郷隆盛が昇ったとも言われています。

同じ時代に同じように出来た建物でもこうも歴史に違いが出るかと、不思議に思います。それだけ弘法大師という人物の影響の強さを感じさせます。

烏龍茶

北区にあります、今宮神社です。

創建は平安時代、一条天皇の代です。疫病を沈めるために建立されました。

江戸時代、三代将軍・徳川家光の側室「お玉の方」こと桂昌院の寄進により、神社は中興をはたします。

お玉は西陣の八百屋の娘から将軍の母となった人物で、「玉の輿」という言葉の由来と云われ知られています。

右に見えるのが「お玉の井」という井戸です。

こちらが本殿です。

平成期に相次いで嵐により南参道の大鳥居やご神木の大黒松を失ってしまいましたので、再建のための募金を集めておられます。

滋賀県の日吉大社から移された唐崎の松と、奥に小さくあるのが倒れたご神木の大黒松の孫木です。

参道の茶屋では名物のあぶり餅が販売されています。右側の一文字屋和輔さんは長保二年(西暦1000年)創業で、現存する日本最古の飲食店として知られております。

烏龍茶

三千院は京都の北、大原に位置する天台宗の寺院で歴代天皇や皇族が住職を務めてきた門跡寺院。

自然豊かな大原地区は市内より体感気温が低く感じられます。

四季の風情を感じさせる聚碧園、有清園の二つの庭園や、格式高い宸殿、客殿、そして国宝を安置した重要文化財、往生極楽院など

京都ならではの美を堪能できます。

木立の中にひっそりと佇む往生極楽院。

中には国宝、阿弥陀如来と大和座りする観世音、勢至の両菩薩の阿弥陀三尊が安置されています。

堂の前は深緑の木立と苔が美しく静寂な雰囲気が漂います。

苔の上には小さくて可愛らしいわらべ地蔵が出迎えてくれます。

さらに奥に進むと金色不動堂前にあじさい苑。

7月13日まで三千院あじさいまつりが開かれています。

コアジサイ、ホシアジサイ、ヤマアジサイ、ガクアジサイ、ツルアジサイなど数千株が植えられており、金色不動堂から見下ろすあじさい苑をぜひお薦めします。

市内で今見られる花

ハンゲショウ 建仁寺塔頭 両足院

キキョウ 東福寺塔頭 天得院

沙羅双樹(ナツツバキ) 妙心寺塔頭 東林院

蓮 法金剛院、大蓮寺

猛暑が続きます。

コロナ対策と暑さ対策をしっかりしてお出掛けください。

草花も雨を望んでおります。

京都好き男 細木

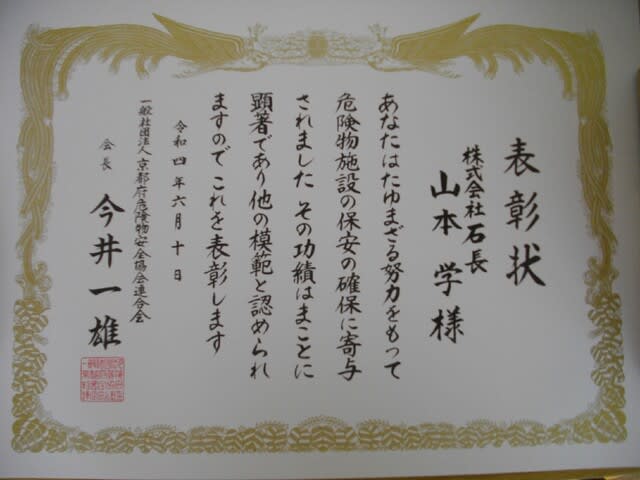

この度、令和4年度京都府危険物安全大会において、当館施設係山本係長が、「危険物施設の保安の確保に寄与した」として京都府危険物安全協会連合会会長賞を受賞いたしました。

今後も、当館では社長を始め社員一同、危険物災害及び火災事案の防止に努め、お客様が安心して利用いただける旅館として精進して参ります。