道の駅の駐車場には思ったより車の数が多かった。ここ何日かパッとしない天気が続いていたが、昨夜は美しい中秋の名月を眺めることができ、今日も朝から快晴。まだ夏の名残のような強い陽射しに、新在家の町並みから大池の下の坂を當麻山口神社に上るうちに汗が噴き出してくる。

岩の間から出ている 水道栓のようなものは何でしょう?

3日前、矢田丘陵で見かけたキノコです。他にもキヌガサタケを始め、色どりも形も大きさも様々なキノコがたくさん顔を出していました。今、騒がれているカエンタケに似ているのはサンコタケと思いますが自信がありません。

キノコには、よく似ていても全く違うものがあって、よく間違って食べて中毒を起こしたり悪くすると死亡することもあります。私のような素人には同定は難しいので、あえて名前は書きません。

それにしても矢田丘陵にはいろんなキノコが出ています。数年前までは、まだマツタケが採れました。姿は見えなくても朝早くには匂いが残っていたりしたものですが、今ではすっかり姿を消してしまいました。

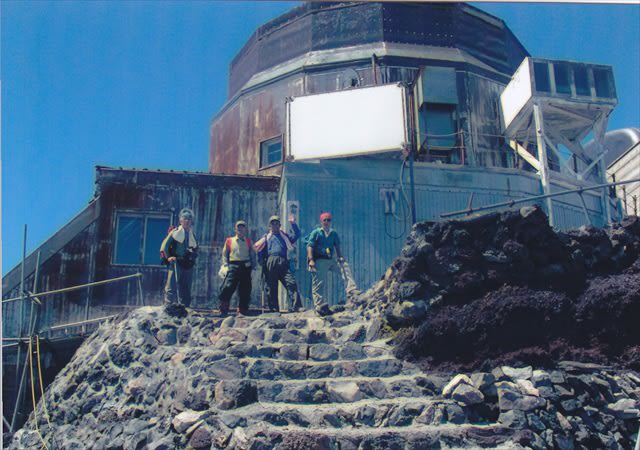

16年前の今日は剣岳にその2年後はジャンダルムにおりました。どちらも岩の大好きな妻と一緒でした。

1998年9月7日。剣岳へは何度も登っていますが、妻は初めてです。写真は前日の夕方小屋の前で…『小屋の前でコーヒーを沸かしていると、ガスが晴れて八ツ峰、源次郎尾根、前剣、本峰と次第に剣の全容が現れてきた。』

翌7日、サブザックを背に剣沢小屋を5時半出発。一服剣、前剣と過ぎて岩のやせ尾根を下り、いよいよ核心部「門」のトラバース。『ガイド役の男性に連れられた女性4人組が通過に時間がかかっている。少し待って取り付くと、和子はあっという間に渡ってしまった。「ウチはこういう所好きヤ」とのたまう。長女がお腹にいるのに岩登りの練習をした位の女だから、怖くなくて当然なのである。先行のパーティに先を譲って貰って平蔵のコルを過ぎ、

「カニのタテ這い」もスイスイ登って「これだけで終わり?」と物足りなそうな顔。「本に書いてあるのは大げさなんヤ」と納得している。』早月尾根からのルートと合うと、後はガラガラの岩屑を踏んで祠のある頂上に立ちました。

『和子は念願の頂きに感激の面もち。私も5度目とはいうものの26年振りで、感慨深く祠に手をあわす。』

帰りは地獄谷を見に行き、さらに天狗平の高原ホテルまで歩きました。この日は11時間行動でした。

2000年9月7日。横尾で同室したNさん夫妻と一緒にジャンダルムに来ると、基部に「西穂へ」のペンキ標識がありました。

こちらから回り込むように登れますが、正面岩壁中央部に短いザイルが取り付けてあるので直登しました。

ちょっとスタンスが大きくて渋いので、無理をしないように3人には西穂側から登って貰いました。広い頂上(3183m)で3人を待って、素晴らしい展望を楽しみました。

『遠くに浅間、乗鞍、御嶽、八ヶ岳が浮かぶ。槍の向こうに立山も後立山連峰も見える。小さな白点が動くのに目を凝らすと千石平から下るロープウェイだ。いつまでも立ち去りがたい思いを振り切って、西穂側のガラガラのルートを下る。』

↑奥穂高へ帰る途中、馬ノ背の岩稜で。焼岳を見下ろす。奥穂高の頂上で徳沢園に荷を預けてあるNさんと別れ、前穂へ縦走して岳沢小屋へ下りました。

小学校5年の孫娘が登っている石は、王石とも足形石ともいいます。その謂れは壬申の乱(672年)の時、大海人皇子(のちの天武天皇)が戦勝を祈願して矢田山の上から馬にまたがったまま飛び降りたとき、馬の足形がついたためと伝えられています。

駒井保夫「郷土の伝説」(昭和55年)によると、負け戦で矢田の地に逃れた皇子が矢田山の頂上に瑞光を見て登ると、一つの石が光を発していた。「現在もこの石は御祈念石とか、きつね石とか呼ばれ残っています。」皇子はこの石の前で戦勝を祈って白馬に乗って飛び降りたと書かれています。

またこの石を割ろうとすると血が流れ、その跡が根元に見られるとも言われています。私は御祈念石を探してみましたが、それらしい岩はまだ見つけられません。また肝心の馬の足跡も、血の筋も見つけることは出来ませんでした。

大石は高さ約8mほどの花崗岩の丸い石で、今にも転げ落ちそうに斜面から突き出しています。場所はアジサイで有名な矢田寺の北西、境内から矢田山へ向かって町石道を登っていくと、(遍路みち八十番霊場国分寺で左の山道へ入る処を直進) 右側に石の上部が見えます。

すぐ先の右から上がってくる道を下ると、北側からの全体の形を見ることができます。ボルダリングの練習をする人もいて、チョークが付いていることもあります。

反対側(南)から見た大石。左手の木の根を伝って上に登れます。この道は少し下った竹藪の横の分岐を左に折れると、近畿自然歩道にでます。左に行けば東明寺です。分岐を直進すると自然歩道に合流して、右に行くと矢田寺に入ります。

「一本ただら」に続いては、一本足(柱)で立っているお堂です。 二上山の麓、当麻山口神社の赤い鳥居の前に貫柱一本の上に一辺一間の瓦葺きの傘を広げて乗せた珍しい形をしたお堂があります。