今どき、庭で咲く山野草が楽しめます。ほぼ例年並のようです。

ホトトギス。

ホトトギス。

ほぼ満開。

この辺り一帯はホトトギスが群生化していましたが、一昨年イノシシが侵入。

僅かだけ生き残り、少し回復してきました。

僅かだけ生き残り、少し回復してきました。

花弁の赤紫色の多数の斑点が野鳥のホトトギスの胸に入る模様に似ているらしい。

ダイモンジソウ。

満開を若干過ぎてきました。

昔からみるとかなり薄くなってしまいました。

昔からみるとかなり薄くなってしまいました。

小生の庭木の剪定で環境が変わってしまったことが要因とほぼ分っています。

白い小さい花を咲かせているところが清々しく、小生が好むところです。

小さい花弁が綺麗な大文字。

白い小さい花を咲かせているところが清々しく、小生が好むところです。

小さい花弁が綺麗な大文字。

これはピンクのダイモンジソウ。

大分少なくなってきたからと、助っ人が植えてくれたもの。

ツワブキ。

これも助っ人が植えたもの。黄色は綺麗な原色に近い。

元々ここにはアズマシャクナゲの大株があり、枯らしてしまった跡です。

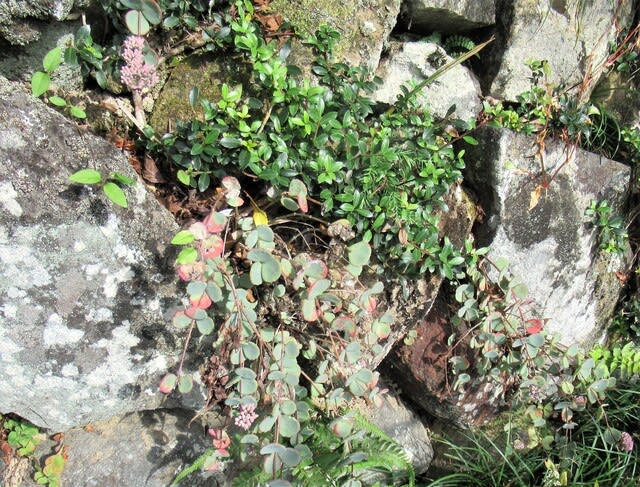

ベンケイソウ。

石垣の間に定着しました。

何気なく咲いていますが、いいものです。

石垣に他の植物とコラボして悪くありません。

石垣に他の植物とコラボして悪くありません。

キキョウ。

真夏から未だ咲いています。

コスモス。

今はもう残り花になりつつありますが、やはり秋にはこの花が似合うようです。

色が数種。

ウメモドキ。

山野草ではありませんが、今、庭で目立っています。

赤い実が一層際立ってきました。葉は黄ばみ秋を告げています。

赤い実が一層際立ってきました。葉は黄ばみ秋を告げています。

ニシキギ。

これも樹木ですが、こちらの紅も目立って来ました。

やはり真紅の実。そして、葉も紅く染まり紅葉の先駆けです。