表に見えないところで謀議をめぐらし、自己の目的のために密かに計画をたててそれを実行しようとする行為は、陰謀と呼ばれています。陰謀という言葉はいかにも怪しげに聞こえ、陰謀の存在を疑っただけで、理性の狂った人、あるいは、愚か者のレッテルを貼る風潮があります。また逆に、知的かつ知識が豊富な故に一般的な見方を冷笑する、一種のニヒリズムとして説明されるケースもあります。何れにしましても、‘陰謀’の置かれている今日的な状況は必ずしも良好とは言えず、近年、ようやく流れが変わりつつあるとはいえ、まだまだ歴史において正当な立場を獲得し、学術的な研究の対象とされているわけではないようです。

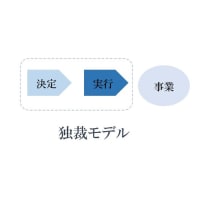

しかしながら、歴史上のあらゆる出来事は、成り行き任せで起きたことなのでしょうか。陰謀を否定する人々は、歴史の流れを偶発的事件の繋がりと見なす自然発生論者とも言えます。確かに、自然発生論によって、歴史的な出来事を説明できないわけではありません。例えば、革命は、弾圧や飢饉などを機に人々が政府や体制に対する不満を募らせ、武力で新しい体制を樹立した出来事として記述できます。不条理で悲惨な境遇は、誰にとりましても耐えがたいものですので、この説明に誰もが納得してしまうのですが、同説明には、重要な視点が抜け落ちています。それは、革命を成功に導くには、行動計画の策定、武器や資金の調達、武力集団の組織化、メンバーのリクルート、そして実行に際しては、‘兵力’の展開のみならず通信や‘兵站’の確保といった幾つかの必要不可欠な作業が必要とされる点です。

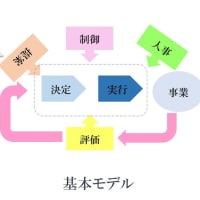

フランス革命であれ、ロシア革命、中国の二つの革命(共産党革命・文化大革命)であれ、国民の不満⇒革命という因果関係においては説得力があるものの、そのプロセスを見れば、矢印一つで表現できるほど簡単でも単純でもないことは容易に理解されます。その間には、膨大なる作業を要し、何れの一つでも欠けても頓挫してしまうからです。例えば、武器の調達一つをとっても、貧しいはずの‘市民’や‘農民’が易々と手にできるはずもありません。言い換えますと、これらの細部に亘る一連の作業を滞りなく円滑に実行するためには、これらを事前に準備し、かつ、実行中にあっては全ての動きを統括し得る何らかの中枢機関、あるいは、司令塔が存在する必要があるのです。これなくして、革命はなし得なかったと言えましょう。

近代の革命に必要不可欠となる組織性と計画性に注目しますと、陰謀の実在性はもはや否定し得なくなります。そして、陰謀の存在を認めるとすれば、革命の勝者とは、一体、誰であったのか、という疑問も沸いてくるのです。教科書や定説では、革命の勝者は、一般の貧しき市民であり、虐げられてきた農奴であり、体制の転換を求める国民です。しかしながら、革命の真の主体が一般の人々ではないとすれば、真の勝者は別の場所に居ることとなりましょう。

ディケンズの『二都物語』では、フランス革命の背後に蠢く英仏両国に拠点を持つ金融財閥の存在がそれとなく仄めかされています。市民革命は、一般の市民の基本的な自由や権利を保障し、旧習から解き放つと同時に、金融財閥を含むユダヤ人をも解放した側面は否定できません。ロスチャイルド家がレーニンを支援していたことは多くの人々が知るところですが、共産革命に至っては、その結末は国民を牢獄に閉じ込めるような全体主義体制であり、権力も富も少数の特権階級となる共産党に独占されてしまうのです。革命には光と影があり、必ずしも全ての国民に恩恵が及んだわけではないのです(国民虐殺や財産没収といった残虐行為がつきもの・・・)。

近代以降の革命が、巨万の富を手にした少数者による陰謀であった高い蓋然性を考慮しますと、今日、グローバルに進行している‘デジタル革命’や‘情報化革命’といった経済のみならず、社会全体や人々の生き方にも抜本的な変革をもたらそうとする動きにも警戒を要しましょう。各国の保守政党を含めて全世界の諸国が同時に同一の方向に向けて‘前進’しているとすれば、上述した革命と同様に、必ずや中枢機関や司令塔が潜んでいるのでしょうから(ダボス会議等はそのフロント?)。そして、デジタル技術で利便性を高めて人々の暮らしを豊かにするのではなく、本当のところはデジタル全体主義体制の確立を目指しているのかもしれないのですから。ワクチン接種の推進も、この文脈から理解されるのかもしれません(自然発生的な感染症の蔓延⇒ワクチン接種ではない・・・)。陰謀否定の風潮を社会全体に浸透させることができるのですから、マネー・パワーの絶大なる力を侮ってはならないと思うのです。