小幡と言えば城下を流れる雄川堰 (日本名水百選)

此処には当時、武家屋敷や陣屋に水を取り入れる為の「取水口」が3か所ある

現代でも生活用水として利用されているチョロチョロと耳触りの良い水音を響かせて流れる澄んだ水だ

ふと郡上を旅した遠い日が思い出される川辺の散策

何だかとっても平和な気分だ

きっと水の綺麗な所に住んでいる人って芯の強さを持ちながらも誰をも恨まない心根の優しい人なんだろうなと思えてくる

そして、この雄川堰も取水口から引かれた一つ

里芋の収穫期である今、水の流れを利用した小型の皮取り水車がゴトゴト回る素朴な風景には出会えなかったが

散策している中で多目的に使われているであろう様子は所々に垣間見る事は出来た

ブラブラしている内に二時になってしまった

流石、お腹の虫も唸り始めている

雄川の畔に建つ信州屋さんの看板の「お弁当あります」に飛びつき最後の二つと言うお弁当を注文する事にした

残り物に福と言うが名水で育てられたお米は流石に美味しく値段も500円という安さ

店の人が「庭や二階も見て行って下さい」と言うので遠慮なく上がらせていただいた

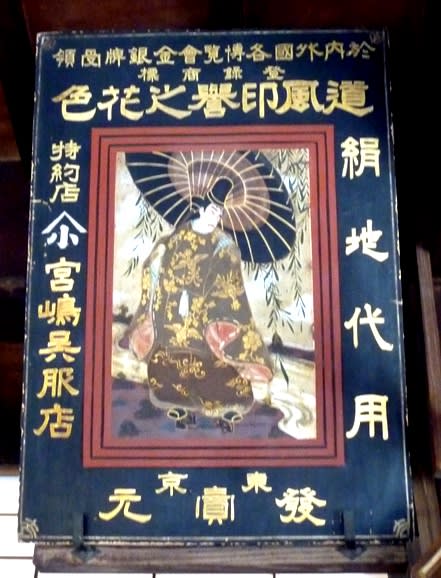

「この信州屋さん、薬・呉服・自転車・質や・煙草・雑貨・二階では養蚕など万商売で財を成した店だったのですが

跡取りもなくなって数年前に町に寄付されたんです

店内は一部、修復されていますが当時のままなんですよ etc・・・」

店の人の丁寧な説明を聞いている内、遠い記憶の生活が蘇って来た

養蚕こそしていなかったが私の実家に余りにもよく似ているのだ

笑ってしまったのは現代っ子だったら“こばた→(たばこ)”って何だろうと首を捻るだろうなと思ってしまった文字の配列

(呉服を扱っていた当時の豪華な看板)

桜が咲く頃、織田家出陣の様子を伝える華やかな戦国絵巻が繰り広げられるのがこの下の通りだ

「ここから見たら最高でしょうね」と言うと危険なのでその日、二階は封鎖するとの事

そうそう、これこれ 景色が歪んで見えるガラス

何もかもが懐かしさを伝えている、それがとても嬉しかった

外まで見送って下さった店の女性にお礼を言い次に目指したのは織田家七代の墓

織田信長の次男である信雄(のぶかつ)は夏の陣後、上州小幡2万石と大和国宇陀郡3万石が与えられ小幡に根拠地を構えた

以降152年間、七代に渡ってこの地を統治し城下町としての体裁を整えた

その信雄から信富までの五輪塔がまるで楽山園を見下ろすかの様に並んでいる

ここは初めて小幡を訪れた時に来ているのだが、あの日は雨で役所の人が

「傘をどうぞ」と貸して下さったその優しさが身に染みた事しか覚えていない

(信雄の墓)

磨崖仏ももう一度、見たくなり長厳寺の駐車場に車を停めた

ここへの道順もスッカリ忘れ野良仕事をしている農夫に聞いてやっと辿り着いたのだが・・・私ってそんなに忘れっぽかったかしら

“山門を入る前に木魚を三つ鳴らし正面本尊に合掌してください”

と言う事で「失礼します」とポクポクポク

やだ、雄さん 上着のボタン 掛け違えてる

ところで、その磨崖仏は何処に有ったかしら?とウロウロしていると寺の住職が出て来て教えて下さったが

住職いうに「天狗石の方が見応え有りますけどね」

磨崖仏は作者と寺?町?と どんな確執が有ったのか知らないが町指定にはなっておらずパンフでも紹介されていない

住職が「磨崖仏より天狗石の方が見応え有りますけどね」と強調して言う言葉の裏にも何か意味が有りそう

何があったのだろう???

ただ、お奨めの天狗石、私にはどう見ても只の“大きな石”にしか見えませんでしたけど

寺の右手より急な階段を適度な息切れを感じながら登ると先ず鬼の様に厳めしい顔の石仏が足元で睨みをきかせていた

「山を汚すでないぞ」とでも言っている様だ

更に階段を上っていくと、いきなり垂直な岩壁に掘られた顔だけの高さ10mの仏様が

二度目の対面であるが新鮮な感が有るのはどうしてだろう

久しぶりに会えた事の嬉しさなのか、作者が込めた仏の慈愛が感じられたからなのか

磨崖仏の前にはその他の石仏が散乱(彫ってはみたものの重くて動かす事が出来なかったのだろう)していた

中にはこんなものも有る

ネバーエンディングストーリーに、これに似た架空の動物が登場していなかったっけ??

感心するのは、この作者が彫刻家でも仏師でもない一般人と言う事だ

何処にも作者名が無いので家へ帰りネットで探すと福島の旅館を経営する吉田文吉氏で

昭和54年から6年の歳月をかけ彫り上げたと言う事が判明した

未だ私達が確認していない史跡は幾つか残されたが、それは次の機会にユックリ探訪する事にしよう

寺の天然の生け花に見送られて私達のプチ旅行は、こうして終わった

人気ブログランキングへ