この青マークの道は、

「とても古くから有る道です。」 っとされています。

具体的にどの程度古いのか?

きっとそれに答えるとすれば、

「明治の地図に載っています」 っと言う事になるでしょう。

明治の初期に作られた地図ですから、江戸時代にも使われていた筈です。

それ以前は?

鎌倉時代に使われたかも? でも、資料は、、、

平安時代は???

平安時代の鎌倉に関して資料は限られる。まして、奈良時代の道の資料は無い。

そんな曖昧な話になるでしょうね。

頼朝以前に赤と青のマークの道は繋がっていたと考えられています。

が、、、しかし、

赤と青の道は性質が違います。

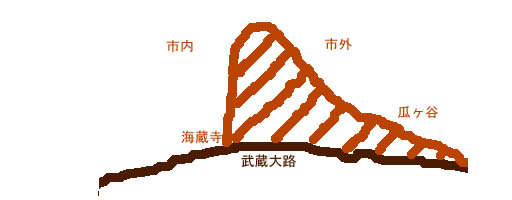

青の道はユルヤカに曲がっている事を根拠に、古代東海道の痕跡と考えるのは否定されるべきでしょう。

もう一つの否定する根拠は、地図の赤い点線ですが、六浦道の延長直線は、青いマークの道から外れる。

AとB の道の目的点がDであったとすれば、、、青ラインのC点は北に寄り過ぎる。

極端な障害物の無い限り、古代道は直線的に作るのがセオリーです。

江戸モシクハ鎌倉時代の六浦道延長とすれば、青い道も肯定される話でしょうね。

何故、赤い点線の道は消え、青い道になのでしょうか?

そんな資料は無いので、、、憶測で考える訳です。

記事一覧 ★★http://blog.goo.ne.jp/mementosmori/★★

「とても古くから有る道です。」 っとされています。

具体的にどの程度古いのか?

きっとそれに答えるとすれば、

「明治の地図に載っています」 っと言う事になるでしょう。

明治の初期に作られた地図ですから、江戸時代にも使われていた筈です。

それ以前は?

鎌倉時代に使われたかも? でも、資料は、、、

平安時代は???

平安時代の鎌倉に関して資料は限られる。まして、奈良時代の道の資料は無い。

そんな曖昧な話になるでしょうね。

頼朝以前に赤と青のマークの道は繋がっていたと考えられています。

が、、、しかし、

赤と青の道は性質が違います。

青の道はユルヤカに曲がっている事を根拠に、古代東海道の痕跡と考えるのは否定されるべきでしょう。

もう一つの否定する根拠は、地図の赤い点線ですが、六浦道の延長直線は、青いマークの道から外れる。

AとB の道の目的点がDであったとすれば、、、青ラインのC点は北に寄り過ぎる。

極端な障害物の無い限り、古代道は直線的に作るのがセオリーです。

江戸モシクハ鎌倉時代の六浦道延長とすれば、青い道も肯定される話でしょうね。

何故、赤い点線の道は消え、青い道になのでしょうか?

そんな資料は無いので、、、憶測で考える訳です。

記事一覧 ★★http://blog.goo.ne.jp/mementosmori/★★