下呂温泉 湯之島館の朝

窓の外を見たら朝もやで幻想的。

大浴場で朝風呂

ここもいいわー。見晴らしも抜群。写真が撮れないのが残念。

送迎バスで下呂駅へ。

下呂駅前 白鷺が見つけた下呂の温泉 温泉が引かれていた。

昨日人だかりがしていたのはこれだったのか。

今日は下呂を離れ特急バスで飛騨高山へ。

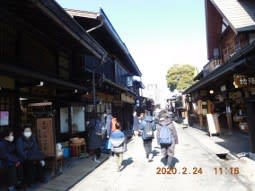

飛騨高山

「飛騨の小京都」といわれ、江戸時代以来の城下町や商家の街並みが残る。

宮川を渡り、高山の町へ。

観光地らしい町並みとにぎわい。多分普通はもっと賑わっているんだろうな。

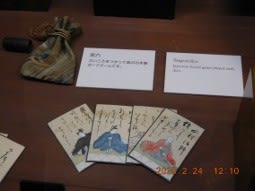

「古い町並み美術館」に入ってみた。 昔のものいろいろ展示。

今日の目的は日下部民芸館と吉島家住宅

先ずは「日下部民芸館」(日下部家住宅 重要文化財)

日下部民芸館 暖簾の紋は「丸に蔦」

日下部家は江戸時代、幕府の御用商人として栄えた商家 屋号を谷屋といった。

当時の邸宅は明治8年の大火で焼失し、4年後の明治12年(1879)に再建

正面の出格子など木部はベンガラに煤を混ぜて落ち着いた色調に仕上げてあるのも江戸時代の高山の町屋造りの特色だとか。

大きい屋根は腕木を出した「せがい造り」で支えられている。

明治建築の民家として初めて国の重要文化財に指定され、以後民芸館として一般公開している。

土間ではピアノの調律中。ミニコンサートでも開かれるのか。

太い梁(アカマツの巨木) 火の用心の札と、拍子木や掃除用具など。

長押の釘隠し これも蔦のデザインかな。陶器のよう。

右)太鼓? どんな時に使われたのか?

手作りガラス 庭の隅にタイル発見(娘)

昔の階段は狭くて急 手すり変わりに結んだ縄が付けられていた。

2階には箪笥・火鉢・生活用品や工芸品・・たくさんの展示があった。

日下部家に嫁いでこられた女性の衣装や花嫁道具なども展示。

右)小さな壺 何かなと思ったら、びんつけ油の油壷だという。小さくてかわいい。

綿帽子や笄 百人一首や双六 こんなものも持ってこられたのね。

2階・蔵、お宝がたくさん展示されていた。

「吉島家住宅(よしじまけじゅうたく)」

江戸時代より代々酒造業を営む豪商

住宅は火災の後、明治40年に再建されたもの。重要文化財

現在の建物は火災後、明治40年に再建されたもの。三輪神社の杉玉がかけられている。

右)暖簾は、幕府に多額の運用金を献上したことで賜ったという「二つ引き両紋」

吹き抜け見える太い梁 経済力と飛騨の技術が合わさった立派な建物だ。

庭 長押にツバメの透かしが入っていた。

やっぱり見てしまう釘隠し。 右)拡大してみた(下記に説明)

もう1つうさぎ形の釘隠しもあった。

(置いてあった写真集)の写真

上の*の他に、もう1種類の釘隠しがある。

この写真の左側の「真向兎」と言われるうさぎ形のもの。

ネットで見ると、このうさぎ形の釘隠しばかりが出てくるが・・・

写真集の説明によると、台所の「 うさぎ形釘隠し」 について、『S42年に市営高山市特産館となってから、公に観光客が訪れるようになり、幾度かにわたり、数個の釘隠しが心無い観光客に持ち去られた。 市が修復中の「陣屋の釘隠し」を暫定的にはめ込んだものと思われる』と書いてあった。

座敷周りの長押の釘隠し(右側のもの 上の私の写真も)については「吉」の字を崩したデザインと思われる』との記述があった。

写真集をゆっくり見る時間はなかったが、写真を撮っておいたのが役に立った。

釘隠しを盗っていく人がいるなんてひどい。

2階へ上がってきた。 次の間は1段高くなってるなあ。

・・と思ったら・・・その奥、左に箱型の踏み台が見えている・・

さらに高い部屋があった。

「上段の間」と言ってお殿様などのための1段高い部屋はあるが、こんな段々になっている部屋ははじめて見た。

お昼は創業明治31年という蕎麦屋でとろろ入りなめこそばを食べる。

高山祭のポスター 春の三王祭は4月14日から15日

町角には「五台山祭屋台」「神馬台」とか 右)「鳩峯車保存区域」とか「恵比寿台組街並み保存地区」などの看板や説明板が立つ。

有名な祭りなのでさぞ賑わうことだろう。

「飛騨高山町の体験交流館」を覗く。

「カエル」を教えてもらうことにした。娘たちは町歩き。

材料はヒノキとイチイ 色の薄いのと濃いのと。どっちがどっちだったか?

とにかく、木を玉切りにして、それを「かつら剥き」にして薄板を作り、6ミリ幅に裁断するという。へえ~!木のかつら剥き。初めて聞いた。

乾くと折れやすいので時々水に浸しながら、ボランティアさんに教えてもらいながら編んでゆく・・ちょっと不格好なカエルではあるが・・完成。

これはやはりヒノキやイチイで作る「宮笠」というもの。

飛騨1之宮の伝統工芸品だそうだ。

頂部に飾りのあるものは「セミ笠」という。

何でセミ笠って言うのかと思ったら、3匹のセミをかたどった飾りだから。

よく見るとセミに見える。

自然クラフトの店を覗いたりしてJR高山駅へ。

駅に飾ってあった。祭屋台(3輪) 雰囲気はわかった。

いよいよ帰路。1泊2日の旅だったが、娘たちとのよい思い出になった。