昼なお暗き林道を行く、林道上をこんもりと照葉樹が覆い、日のあまり当たらない林道、バイクで走っているといきなり目の前の路上から飛び立つ鳥、キジバトでは?と思ったが、数メートル先に降りて、こちらを窺う。アマミヤマシギだ。全部で3羽、アマミヤマシギは主に夜間観察される、過去に一度昼間に林道を横切るアマミヤマシギに出会ったことがあるが昼間出会うのは非常に珍しい。しかし、案外、薄暗い森の中で人知れずして昼間活動しているかもしれない。3羽だったので家族か親離れした若鳥の群れだろう。写真に写っているのは羽の模様がはっきりしないので若鳥と思われる。

アマミヤマシギ

撮影後、シダの中へ入って行きました。

台風前は一時青空が続き、梅雨明けを思わせる天気でしたが、台風後は雨が続いています。梅雨明けはいつになるのでしょうか、

午前中、少し、林道を走ってみました。アカメガシワの前でストップ。

アカメガシワの幹に傷があり、そこにスミナガシが訪れていました。樹液はクワガタムシ類も好みます。しかし、クワガタムシは見つかりませんでした。

スミナガシ タテハチョウ科

葉の裏にはアカギカメムシが幼虫を守っていました。

四~五齢の幼虫も居ました

アカメガシワに付くカメムシはその他にオオホシカメムシ、ヒメホシカメムシ等がいます。

一方、葉の表にはミドリナカボソタマムシが這っていました。

そして、蜜腺にはアリspが訪れていました。

このようにアカメガシワは多種多様の昆虫に好まれています。

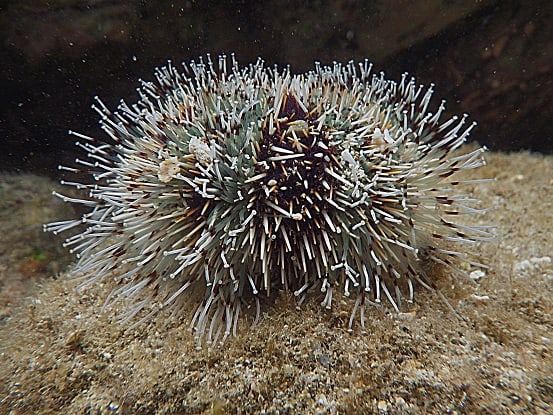

台風余波の残る干潟に出てみました。台風後の浜辺はいろいろなものが流れついている場合があるので、物探しです。しかし、目ぼしい物は見つかりませんでした。タイドプールを覗いたらウニがいたので撮影です。

ガンガゼ幼体 本土でイシダイを釣る方はイシダイ釣りの餌として有名です。棘が鋭く折れやすいので、うっかり触ると刺さって折れるので危険です。熊本県天草地方、鹿児島阿久根近辺では冬に採取され食用とされているようで他のウニと比べて食用部分は小さいそうです。

シラヒゲウニ 棘が白いからシラヒゲウニ 別にすべてのウニが白いとは限りません、白いのやら橙色っぽい物、両方混ざったものがいます。南の島のウニで、食用のウニと言ったらこれです。棘の間から沢山の管足が出ていて動いていました。採れる期間は7~11月で漁業権のない方は採れません。