先に、人間の個性は、レオナルド的な世界よりも、ティツィアーノ的な世界の方が、生きやすいと書きました。けれども、時代が下り、19世紀から20世紀になると、人間の描く絵に、レオナルド的な悲哀が忍び込むようになります。

それは、文明が進み、機械化文明などの影響で、人間が、人間らしく生きるということが、難しくなってきたからなのです。つまりは、人間というものが、機械化文明や民主社会を効率よく運んでいくための、一つの歯車のようになってしまった。本来なら人間を幸せにするはずの、技術や社会体制が、人間をむさぼり始める。その痛みの中で、人間は叫びをあげる。人間らしい人間であることを否定された人間たちの苦しみが、芸術の中に現れ始める。

そして人間は、ようやくレオナルドがわかるようになった。

レオナルド・ダ・ヴィンチの孤独が。

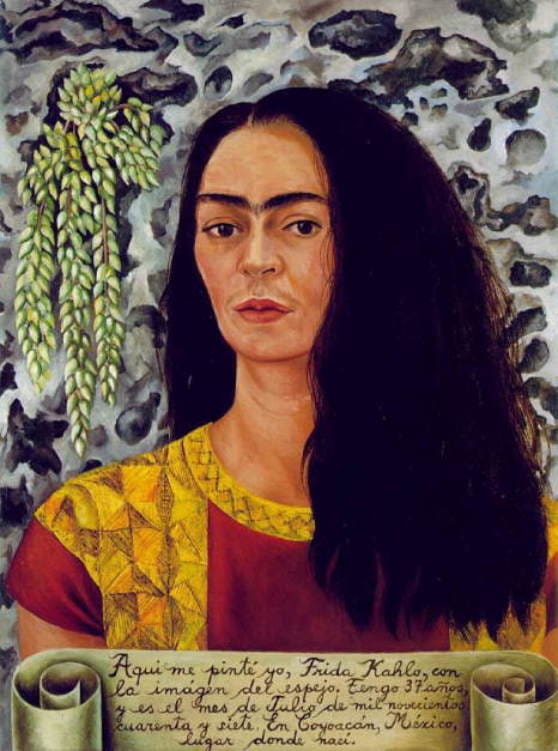

冒頭の絵は、メキシコの画家フリーダ・カーロの「ボサボサ髪の自画像」です。技術的には、レオナルドとの関係はあまり見られませんが、どことなくモナリザと共通した悲哀を感じるでしょう。

フリーダ・カーロは、同じメキシコの画家、ディエゴ・リベラを愛しますが、彼からはさまざまに冷たい仕打ちを受けました。病気も彼女の人生に試練を打った。彼女は女性であるが故の、さまざまな理不尽をも感じていたでしょう。自分らしくあることを否定される風をさまざまに受けていた。それゆえにか、彼女は自画像をもっぱら描き続ける。自分を、描き続ける。わたしは、誰なのか。わたしは、わたしは、いるのか。どこにいるのか。

自分であるがゆえの孤独。それを秘めたまなざしが、どこかモナリザに似ている。

それは、天才であるがゆえに孤独にならざるを得なかったレオナルドの悲しみでもあった。人間社会にいる限り、彼は一つの奇形としてしか、生きることができなかった。自分と同じものは、どこにもいなかった。自分を理解してくれるものは、どこにもいなかった。

だれもわたしを、わかってはくれない。わたしは、だれなのだろう。わたしは、何なのだろう。どういうものなのだろう。

その孤独は21世紀になった今でも世界に流れている。そして人間はこれから、どこへいけばいいのか。

新しい時代は始まっています。