(つぶやき)

渡嘉敷流もいろいろ分かれているのですね。顧問や指導の先生方の意見の相違にも見えますがー。文化【芸能】のポリティックスですね。

現在の琉球舞踊の状況は? どうも気になる芸能史の現在です。

玉城盛重系統の型がどう異なるのか、示してほしいですね。また他の流派の違いも詳しくしりたくなりますね。日本復帰と共に家元制も盛んですね。どう異なるのか曖昧ですね。差異がないところで、分派しているのだろうか?元々は芝居小屋が中心ですよね。料亭や妓楼の座敷で踊られてきた舞踊の歴史もありますね。金武流は首里のお座敷でしょうか?芝居小屋、遊郭の座敷、首里のお屋敷の座敷芸、地方の村遊びの手と継承。戦前は女性は、ジュリ=芸妓が芸事の中心で、一般の女性たちは歌三線がご法度ですね。踊りもですね。それは村々の芝居【村遊び】でもそうですね。

芸能者は有史以前から現在まで似たような属性を持ってきたのですね。特に女性の場合如実ですね。客体化される芸能者ですね。身体表現者の素の形とコンテキスト、供与されるものとしての芸は集団幻想の中心に位置したりしますね。主体と客体、客体の主体化が起こったのですね。主体=客体になる集団も中にはありますね。芸能の盛んな集団はこの地球社会の隅々まで実存する現象と云うことになるのでしょう。

金城光子先生の渡嘉敷流は「渡嘉敷守良襲名」についてどう考えているのでしょうか?折口信夫は守良の芸、女踊りはかなり評価しているのですが、女性舞踊家は応援していませんね。真に守良芸を担う男性舞踊家の登場を期待したいところです。女芸と男芸とは差異がありますね。渡嘉敷流を担う男性舞踊家はどなたがいるのでしょうか?

女性舞踊家が渡嘉敷守良襲名もちょっと気になりますね。男芸の美と女芸の美の差異を、どう研究者は評価するのでしょうか?古典女踊りも戦後の型ですよね。歴史はあまり見直されていませんね。それから守良は組踊も演じました。沖縄芝居(史劇・歌劇)の劇作もしています。師の芸の深さとその芸道にはるかに及ばない方々が簡単に襲名をしてはいけないのではないだろうか。

舞踊だけではないのですね。総合的な芸の魅力です。組踊、沖縄芝居、そして琉球舞踊です。三つの領域をこなせない方々は簡単に師の名前を襲名すべきではないですね。などと考えるのですが、どうでしょう?舞踊だけの流派ではちょっと物足りないですね。

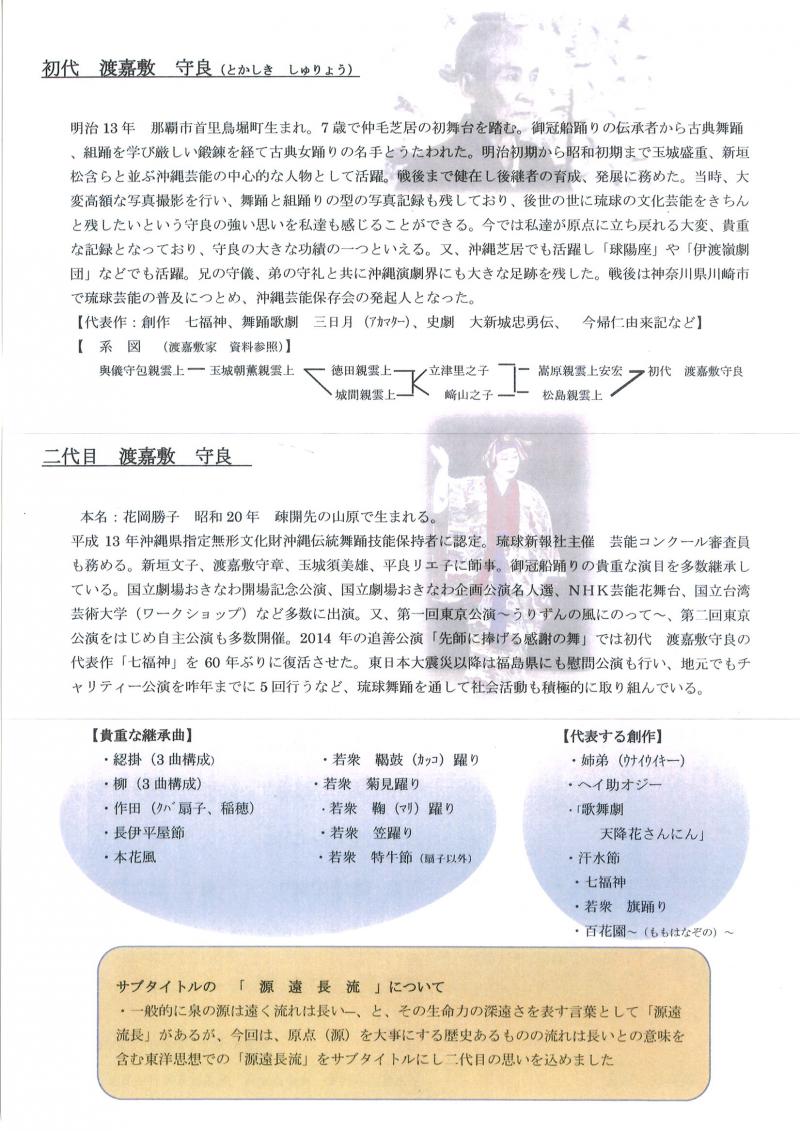

ネットで調べてみると以下のチラシが公開されていました。花岡先生が二代目渡嘉敷守良を襲名するのですね。今まで知りませんでした。襲名というのは名乗りをあげればなれるものでしょうか?宜保榮治郎さんと平良リエ子さんが後見人ということでしたが、簡単なんですね。玉城盛重の二代目襲名をどなたかが申し出たらなれるのでしょうか?男性の宮城能造さんの二代目襲名をされたのは女性ですね。襲名に必要な資格は誰がどのように決めるのだろうか?早い者勝ちなのでしょうか?興味深いですね。琉球舞踊保存会の顧問の方々の明快な判断を知りたいですね。是非教えてください。ひょっとしたら新垣松含派は、二代目新垣松含の襲名がありえるのでしょうか?二代目真境名由康の襲名とかーーー。歌舞伎の世界ではないのですが、日舞ではそうなっているのですか?やれやれ、家元制も含め、沖縄の伝統芸なり芸能史に馴染みませんね。大和流になるのですね。家元制も日本復帰からでしょうか?型に変化がなくても家元が一杯いるのでしょうか?やれやれおかしい沖縄芸能史ですね。

文化的植民地沖縄の様相と言えるのかもしれませんね。文化の事大主義とも言えます。権威にしがみ付き、かつ贈与される芸能でもあるのですが、一方で芸能は生きる縁/糧ですね。琉歌を元にしてこれだけ歌三線や舞踊、演劇【組踊・沖縄芝居】が盛んなことは、歴史の恩讐であり、自らのアイデンティティの核だということになるのでしょう。まず沖縄の民衆自らのための独自の芸能文化ですね。「芸道は底なし沼みたいなもので、はまり込んでしまったら足を抜けなくなる」と上間郁子さんは発言しているのですが、それは芸の普遍性ですね。道は果てがないのですね。芸道無限に通じますね。極めていく人間の英知ですね。蓄積と進化(精進)のたゆまない時間【歴史】を生きていることになります。凄いことですね。

現在沖縄には家元が何人いるのだろうか?家元は自己宣告でなれるものでしょうか?会主からいきなり二代目に襲名することも可能なのですね?興味深い沖縄です。二代目宮城能造さんは、宮城流の中心なのでしょうか?玉城流はどうなのでしょう?島袋流、親泊流は親泊興照の二代目襲名をしていますね。復帰後の本土化の流れ(?)でしょうか?玉城盛重の手は多くの流派が引き継いでいるのですね。複雑ですね。

以下の新聞記事がネットで紹介されていました。

確かに現在の渡嘉敷流は、大きく3会派に分かれていたと思います。

東京の児玉道場、タイムス系の「守蓺の会」、新報系?の「あけぼの乃会」の3会派だと思います。

ただ、渡嘉敷流と言えども、踊りの型には違いがあるそうです。

先日の琉球新報に掲載された記事によれば、東京の児玉道場が「波足」に否定的であるのに対して、残りの2会派は、今でも「波足」を用いているそうです。

私自身、舞踊家でも研究家でもないので、同門流内における舞踊に違いがある理由は解りませんが、以前、学識ある研究家の寄稿?か何かに、「現代には残っていないと思っていた波足が、今も渡嘉敷流に残っていて、大変に驚かされた。」(趣意)と書かれていた事を、今でもはっきり覚えています。波足とはどういう技法なのかは具体的にわかりませんが、これまで、諸流派の踊りを多く観てきた私が知る限りでは、渡嘉敷流の足運びは、とても個性的で魅力があったように思います。

また、先の琉球新報の記事は、あけぼの乃会会主が、二代目渡嘉敷守良の襲名をしたことに対して、別の会派から異論が出ているとのことが主題でした。

これについても一言・・・

これまた個人的な意見で申し訳ありませんが、これまで40年近くもの間、琉球舞踊ファンを貫いて来た私ですら、数年前までは、渡嘉敷流=あけぼの乃会との印象を持つほど、二代目渡嘉敷守良さんは精力的に活動してきたと感じてました。また、実際に何度か公演も拝見させてもらいましたが、公演の内容もかなり趣向が凝らされ、踊りそのものが他流派と大きく違っていたため、今でも強く印象が残ってます。特に、2、3年前に国立劇場で観た、渡嘉敷守良、本人の師事した諸先生方を掲揚した公演では、久しぶりに鳥肌が立つ程の洗練された舞台をされる方だと思いました。

そのため、流派内には色々な諸事情等もあったであろうし、伝説的な舞踊家である渡嘉敷守良の二代目襲名をするに当たり、相当な覚悟をしたことだと思いますので、これまで以上に精進して、私の様な老年琉舞ファンをも感動させるような舞台を、これからも作り続けて欲しいと思います。

また、他の渡嘉敷流会派の方々も、様々と御意見もあると思いますが、琉球舞踊ファンの勝手な私見としましては、伝説的な舞踊家である渡嘉敷守良の二代目を襲名すると言う、これまで誰もしなかった事を実行し、それによる批判や重圧をも受けて立つ「覚悟ある舞踊家」が出たことで、ますます琉球舞踊に魅力を感じているファンがいる事も知ってもらえればと思いますし、これを機に、お互いが更なる切磋琢磨をしながら、渡嘉敷流のみならず、琉球舞踊全体へ大きなうねりを起こして欲しいと思います。