昨日の案に沿ってハンダ付け。Nucleo STM32F303K8

の電源供給を、PC接続じゃなく、外部電源供給だけ

でも動作できるようにする配線。

http://brown.ap.teacup.com/nekosan0/3399.html

こんなぐあい。参考サイトとはちがう、スライドSW

を使って強制的に切り替えられるようにしてみた。

USBコネクタの裏面にある小さいIC(U4)は3.3Vの

レギュレータで、場合によって発熱する恐れがある

ので、ここに重ならないところにホットボンドで

ペタリと貼った。

配線は…慌てて急いで不正確にやったので、ドタバタ

があった。

まず、SB9のソルダブリッジをオープンにして、ランド

をむき出しにしたいところなんだけど、実態的には

ハンダが載ってるんじゃなくて、0Ω抵抗が載ってる

ので、シュッ太郎じゃなくて、ハンダゴテで0Ω抵抗

を取り外す。

取り外してから、ランドをキレイにしようと思って、

吸い取り線をコテで押し当ててみるも、なんか片側が

黒っぽい。きれいにならないなぁ…と思ってたら、

どうやらすごいやらかしたみたいだ。取り外した抵抗

をよーーーく見てみる。

おまけ付きの0Ω抵抗。

あぁ。ランドを片側剥がしてしまったらしい。あぁ。

リカバリー策としては、シルクだかレジストだかの

白いペイントをはがして、配線をむき出しにしてから

ハンダ付けしようかなぁとも思ったんだけど、諸々

ちょっと厳しそう。

回路図とちょっと相談。

こうなっている。水色のほうは、ST-LINK2用チップの

18番ピンに配線されてて、こっちのランドは無事。

緑の方は、ランドが剥がれてるんだけど、配線的

には、CN3の3番ピンに繋がってる。(図はCN4って

書いちゃったけど間違えた。CN3が正解)

なので、こっち側は配線先をCN3の3にしても大丈夫な

はず。

こんな具合。これで、オンボードST-LINK2からの

リセット信号を無効化できるので、外部電源でも

動くはず。

で、結果的にはPCからのUSB給電でも、外部5V供給でも、

どっちでも動くようにできた。しめしめ。

PCからUSB給電するときには、スイッチでこのSB9をショート

させて、外部5V給電の場合はオープンにするよろし。

3.3V給電は試して無いんだけど、多分いけるんじゃない

かなぁ?と。

いくつか懸念点があって、

・スイッチの厚みが邪魔して、ブレッドボードに挿すと

少し斜めになる

・USBからの5V給電だと、単独(PCに繋がない)状態では

やっぱり動いてくれない

ってなことになっちゃう。特に後者はなんでだか…と。

サクッと回路を追った感じでは、2個のショットキ

バリアダイオードを経由して、3.3Vのレギュレータに、

USBからの5Vか、外部5V端子からの5Vが供給されるよう

に見えたんだけど、なぜか上手くいかないみたい。

…あらためて回路を改めて追ってみたら、どうやらU1

(電源制御IC)が邪魔して、USBからの5V電源を、

ST-LINK2側から制御して、この場合遮断モードになっ

ちゃうみたい。そうか…。

まぁ、DIPピンヘッダの5VとGNDに電源供給すれば、3.3Vが

作られて、F303K8に給電される。

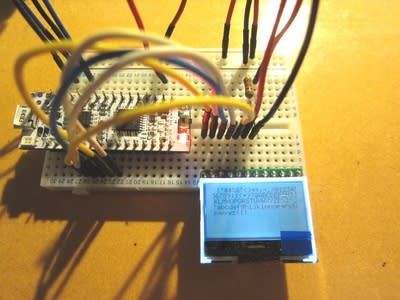

んで、こないだのG-LCDも、PC直結と同様に。

文字表示。

ランダムライン表示。

ばっちり。もちろん、オンボードのLEDでLチカも

できた。

スイッチは、本当はもっと薄型のを使うか、この

くらいのサイズなら表面につけるかしたほうが

いいんだろうけど、配線が表裏でまたがると、

だいたいろくなこと無いと思うので、薄型の小さい

のを探して、裏面につけておいた方が何かと安全

じゃないかなぁって気がする。

なんにしても、PCからUSBケーブル経由でプログラム

を書き込んで、スタンドアローンで動かすとしたら、

(ブレッドボードはともかく)動作ボード上には

ICソケットみたいなものを付けておくだろうから、

実用上は問題ないんじゃないかな?と。

PCに繋いだまま、ブレッドボードでプログラムを

作成

→動くようになったら、スイッチ切り替えてから、

動作ボードに挿しかえて動かす

みたいな事が可能になった。

他のNucleoの細身タイプも、同様の話があるんだろう

と思うので、スタンドアロンで電源だけ供給して

動かすときには、スイッチにするのも一つの手かな、

という気がするんだけど、USB給電が上記のように

電流制限ICでカットされていることを考慮すると、

例のサイトでの議論にあった「デジトラを使う」と

いう案は、スイッチ切替まったく不要で、ベネフィット

はまったく同じになるので、そっちのほうがいいかも

しれない。

(ただ、デジトラのベース端子はどこに繋げばいい

のかがよくわかってない。ICに直接は厳しいよねぇ?)

それにしても、やっぱりNucleoの電源回路は面倒な

構成になってるよなぁ。

もう1個、ハンダ付けしておいた。aitendoで買って

おいた50円のD級アンプ。

NS4158、SOP型なので、DIP変換。

あとでちょっとスピーカ鳴らしてみて、問題なさそう

なら、例のmp3のスピーカボックスに組み込みたいと

思ってるところ。

|