今日からは、過去の歴史旅行の写真を公開します。

まず最初に、2006年8月15日に行った兵庫県神戸市にある五色塚古墳です。

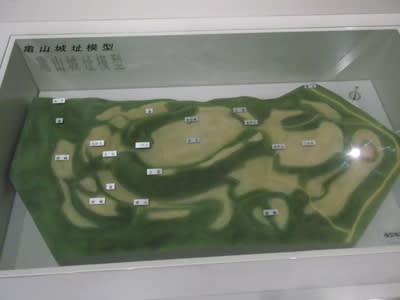

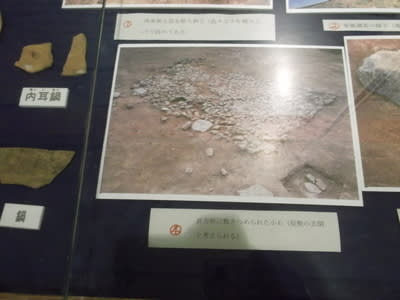

五色塚古墳は、4世紀の終わりから5世紀のはじめにかけて造られたと言われる前方後円墳です。1921(大正10)年3月3日に国の史跡に指定され、1965(昭和40)年から整備事業が始まり、1975(昭和50)年に復元が完成しました。

全長は194mもあり、高さも一番高いところで18mもあります。小さい古墳は復元されたり公開されたりしていますが、これほど大きな古墳が実際に復元され公開されているのは、日本でここだけです。というのも、ほとんどの大きな古墳は天皇家につながる古墳で、立ち入ることはおろか、研究調査すらできない状況なのです。そう考えると、この五色塚古墳は天皇陵とは無関係と想定されているんだなあって思います。あまりに大きな古墳のため、写真で全体像が捉えられません(笑)

こんな大きな古墳に乗ることができたのは、古代なら作っている農民か、豪族とその重臣でしかありえません。現代に生まれてよかった!

古墳上には埴輪も再現されています。意外とこの埴輪って大きいんだなって実感しました。古代を知るうえでとても貴重な復元史跡です。神戸の鳴門大橋のすぐ近く。

五色塚古墳

公開時間=9:00~17:00

定休=月曜日

まず最初に、2006年8月15日に行った兵庫県神戸市にある五色塚古墳です。

五色塚古墳は、4世紀の終わりから5世紀のはじめにかけて造られたと言われる前方後円墳です。1921(大正10)年3月3日に国の史跡に指定され、1965(昭和40)年から整備事業が始まり、1975(昭和50)年に復元が完成しました。

全長は194mもあり、高さも一番高いところで18mもあります。小さい古墳は復元されたり公開されたりしていますが、これほど大きな古墳が実際に復元され公開されているのは、日本でここだけです。というのも、ほとんどの大きな古墳は天皇家につながる古墳で、立ち入ることはおろか、研究調査すらできない状況なのです。そう考えると、この五色塚古墳は天皇陵とは無関係と想定されているんだなあって思います。あまりに大きな古墳のため、写真で全体像が捉えられません(笑)

こんな大きな古墳に乗ることができたのは、古代なら作っている農民か、豪族とその重臣でしかありえません。現代に生まれてよかった!

古墳上には埴輪も再現されています。意外とこの埴輪って大きいんだなって実感しました。古代を知るうえでとても貴重な復元史跡です。神戸の鳴門大橋のすぐ近く。

五色塚古墳

公開時間=9:00~17:00

定休=月曜日