所在地 / 熊本県宇城市三角町三角浦

竣工 / 1887年 ( 明治20年 )

設計者 / ルーエンホルスト・ムルドル

■ 国指定重要文化財 ・ 選奨土木遺産

三角西港は明治期に国策として整備された3つの地方築港のうちの1つである。

政府のお抱え外国人のルーエンホルスト・ムルドル(オランダ人技師)が大きく活躍する。

熊本に派遣されたムルドルは、県令(知事)の意向によって熊本市の百貫石港を視察したが、

そこが大規模な築港として適さないことを進言する。

そこで選ばれたのがこの三角西港である。

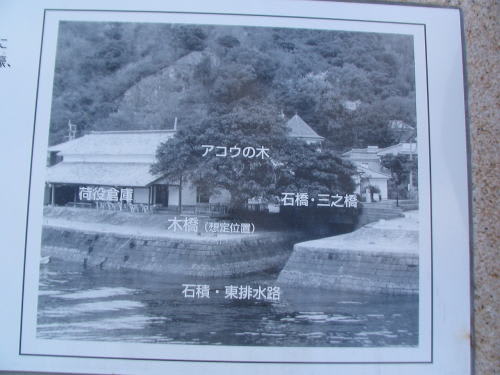

大矢野島の飛岳から切り出した砂岩を材料に埠頭や排水河川、そして橋までも造られた。

その背後には洋風の計画都市が形づくられた。

明治20年に開港を迎えると米や麦、麦粉、石炭、硫黄などが大陸に輸出されたが、

この港も約30年後には利便性の高い三角東港の開港にともない徐々に役目がなくなり、衰退していった。

三角西港へのアクセス

三角西港へは、国道3号線宇土バイパス宇土入り口交差点より国道57号線を

三角方面へ約40分。天草五橋の一号橋の手前右側の釣鐘島が目印になる。

JR熊本駅よりJR三角線で三角駅下車、タクシーにて約5分。

トイレ・無料駐車場完備。