このブログで、買って読んだ本の感想を何度か取り上げてきました。

私が本を買う時、純粋に読みたい、勉強したい、知識を仕入れたいと思って買う場合と、自分と反対の意見を批判するために買って読む場合とがあります。

以前、批判のために買ったのがこの↓2冊。

井手英策・今野晴貴・藤田孝典共著『未来の再建』

宇沢弘文著『社会的共通資本』

統制を好む共産主義寄り論者の考え方を把握するという意味では一応の成果があったものの、「買わなきゃ良かった」と後悔しています。特に『未来の再建』はひどかった。

さて。

2020年、話題となった1冊があります。

斎藤幸平著『人新世の「資本論」』という本です。

「『資本論』・・またマルクス信者の共産主義寄り論者か・・・どうせムダ金になってしまう・・・買わずに済ます方法はないものか」

と思い、最寄の図書館で蔵書検索かけてみてもヒットしない。

「こういう時にすら使えない公共の図書館は無駄な存在だなぁ」

と思いつつ、どうしたものかと考えていたところ、著者である斎藤氏のインタビュー記事がありました。

グローバル資本主義が招く災厄と、行き着く4つの未来像。〈コモン〉を重視する社会への転換を<『人新世の「資本論」』著者・斎藤幸平氏> | ハーバー・ビジネス・オンライン

これが著者自身による本書の要約だろうということで、今回は、このインタビュー記事から著者の考え方を探り、『人新世の「資本論」』を買う価値があるか否かを判断したいと思います。

======【引用ここから】======

新型コロナウイルスの感染拡大はこうした、「人新世」の矛盾が、顕在化したものです。言い換えれば、パンデミックは、グローバル資本主義の産物です。

======【引用ここまで】======

パンデミックという言葉を聞いて思い出されるのが、ペスト。ペストの大流行は過去何度も起きていますが、その初出はwikiによれば6世紀。6世紀ですよ、資本主義という経済体制とはほぼ無縁です。

人から人へ感染する感染症は、当然ながら人の動きや人と人の接点が多ければ感染者は増えるのですが、どのような経済体制をとっているかは関係ありません。

======【引用ここから】======

例えば、グローバル・アグリビジネスは大規模農場経営を行うため、次々に森林を伐採しています。その際、自然の奥深くまで入っていけば、当然、未知のウイルスと接触する機会は増えていく。しかし、人の手で切り開かれたモノカルチャー経済は、自然の複雑な生態系とは異なり、ウイルスの抑制ができません。

======【引用ここまで】======

人が未知の致死性ウイルスと接触し、感染したとしましょう。その時、ウイルスの感染拡大を抑制できるかどうかはモノカルチャー経済かどうかとは関係ありません。共産主義であれば森林伐採の誘因がないかと言えば、そんなことは全くありません。ペストの例からも分かるように、今日のように国際的な分業が進むはるか昔から、未知のウイルスによるパンデミックは起きています。

斎藤氏の主張は「グローバル資本主義を悪者にして叩きたい」という結論が先行しています。ウイルスのパンデミックや温暖化による食糧危機といった恐怖を煽り、その原因がグローバル資本主義だと根拠なく述べ、共産主義を布教して回る新たな宣教師・・・それが、私から見た斎藤幸平氏の印象です。『人新世の「資本論」』は、恐怖を煽って商売や布教を行う古典的手法を採用しているようです。

(なお、温暖化の恐怖を煽る斎藤氏ですが、私は、飢饉が頻発し餓死者が多数生じた江戸時代の寒冷期の方が恐ろしいイメージがあります。)

ところで、

======【引用ここから】======

新型コロナウイルスの場合は、ワクチンが開発されれば、ひとまず感染拡大を食い止められます。

======【引用ここまで】======

ワクチンの研究や開発、開発のための資材確保、研究者の食糧や生活必需品の確保、完成したワクチンの輸送や配布・・・等々、こうした諸々を、斎藤氏が言うところの資本主義、自由市場経済を抜きにしてどのように賄うのでしょうか。

ロールプレイングゲームのステ振りと違って、複雑に絡み合う社会の無数のパラメータを個人が思うとおりに割り振りするのは不可能です。ステータスを医療全振りにして餓死者が続出したら意味がないのです。どこの分野にどのくらい資源を配分したら良いか、について、市場と価格メカニズムに勝る政治体制はおそらく存在しないでしょう。

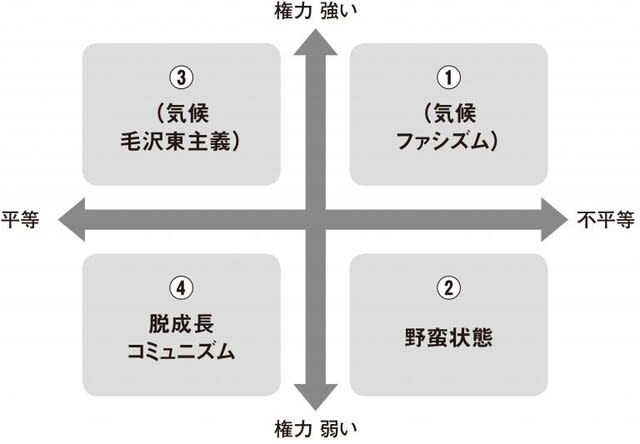

ここでは、斎藤氏による珍妙な4分類が登場します。

======【引用ここから】======

下図は気候危機が避けられなかった場合に、予想される未来を分類したものですが、同じ分類はコロナ対応にもあてはまります。(縦軸は権力の強さ、横軸は平等性)。

======【引用ここまで】======

聞きなれない分類、名称が並んでいます。

斎藤氏の説明を読んでみましょう。

======【引用ここから】======

まず、①気候ファシズムは、経済活動を最優先し、超富裕層だけが特権的な恩恵を独占する社会です。コロナ禍でいえば、感染抑制の行動制限を行わず、貧困層など社会的弱者がどうなろうと、それは自己責任だと突き放す。リモートワークで自己防衛でき、高額の医療費を支払える富裕層だけが救われれば良いという発想です。アメリカやブラジルは①に分類できるでしょう。現在の日本もこれに近づいています。

======【引用ここまで】======

分類図によると、この①は「権力―強い」に位置していたはずです。しかし、行動制限を行わない、医療資源の強制的配分を行わない等、この説明文からは「権力ー弱い」になるはずです。斎藤氏の「権力」の定義は曖昧でいいかげんです。

======【引用ここから】======

それに対して、①よりも平等性の強い、③気候毛沢東主義は、コロナ禍でいえば中国や欧州諸国の対応に近いものです。つまり、国家権力を強力に発動することで、全国民の健康を重視する一方、ウイルス抑制を理由に、移動や集会の自由などを制限する。ただ、これは香港やハンガリーで顕著なように、政府への抗議活動を抑圧するための名目として悪用され、民主主義を危機に陥れています。

======【引用ここまで】======

この③の説明は、納得がいきます。中国や欧州諸国に見られる政府権力の発動が、「権力―強い」に属するのは当然です。③の説明が分かりやすいからこそ、余計に、①が「権力―強い」に属する理由が分かりません。

======【引用ここから】======

①や③の国家がコロナ禍や気候変動に対応できるという保証はどこにもありません。実際、安倍政権も、コロナ禍の二転三転する対応を批判され、退陣に追い込まれてしまいました。もし、このような統治に失敗した状態で、感染爆発が生じれば、人々は自分の身を守ろうと必死になり、社会は②野蛮状態に転落し、「万人の万人に対する闘争」が始まるでしょう。

これは、決して誇張ではありません。日本でも、スーパーや薬局の買い溜めが生じ、店員に詰め寄る大勢の客がいました。アメリカでは、銃の売れ行きが伸び、ミシガン州では、ロックダウンに抗議する武装市民が州議会に押し寄せる騒動が起きました。さらに、危機が深まれば、生活をかけた闘争・競争はさらに増すでしょう。つまり、①の自己責任型競争社会は、秩序なき野蛮状態へと一気に転落していくのです。

======【引用ここまで】======

買い溜めが生じるのは、特定の商品について需要が高まり供給が逼迫すると多くの人が思っているから生じる現象であって、特段、異常なものではありません。品薄になって価格が上がれば、そこを好機と捉えて供給が増え、買い占めをしていた人が損をするのもまた市場の中でよく見られる光景です。

他方、ロックダウンに抗議して市民が武装して抗議するのは、ロックダウンという強権発動に伴う反作用であり、そもそも強権発動を避けていれば良かっただけのことです。これは①ではなく③の帰結であり、「①の自己責任型競争社会は、秩序なき野蛮状態へと一気に転落していくのです」という斎藤氏の主張は誤りです。

これも、先述の「グローバル資本主義を悪者にして叩きたい」と同様、①自己責任型競争社会を叩きたいという結論ありきの粗雑な議論です。

======【引用ここから】======

私たちが目指すべきは④脱成長コミュニズムです。強い国家に依存せず、人々が民主的な相互扶助の実践を展開する。コロナや気候変動を、奪い合う社会から分かち合う社会への転換点にすべきなのです。その際には、経済成長を追求することをやめ、公正で持続可能な社会を実現する。これが私たちの進むべき道です。

======【引用ここまで】======

強い国家を否定し、奪い合いを否定し、人々の相互扶助を主張する斎藤氏。斎藤氏は、それを「脱成長コミュニズム」と呼んでいます。呼び方はともかく、強い国家への依存を否定すること、奪い合いをやめて相互扶助に立脚すること自体は良い事です。

では、斎藤氏が描く「脱成長コミュニズム」とは具体的にどんなものなのでしょうか。

グローバル資本主義が招く災厄と、行き着く4つの未来像。〈コモン〉を重視する社会への転換を<『人新世の「資本論」』著者・斎藤幸平氏> | ハーバー・ビジネス・オンライン | ページ 2

======【引用ここから】======

商品には、お金を持っている人しかアクセスできません。だから、あらゆる共有財産が解体され尽くした現代社会においては、実は人々の生活は不安定化し、欠乏が蔓延するようになっています。今後、気候変動によって、食糧や水、エネルギーの危機が起きる可能性が高いからこそ、もう一度脱商品化して、自分たちの手に取り戻そうというのが、〈コモン〉の発想です。

電気、水、土地、住居、医療、インターネットなど、〈コモン〉の領域をどんどん広げていく。

======【引用ここまで】======

商品を脱商品化し、共有財産として自分たちの手に取り戻し、誰もがアクセスできるようにする。コモンの領域を広げていく、その先にあるのが「脱成長コミュニズム」だそうです。

コモンの領域を広げていく中で、避けて通れない過程があります。

商品の脱商品化をし共有財産にするためには、「誰か」が現在の所有者の手元にある財産権を否定するプロセスが必要となります。そして、共有財産とした食糧や水・エネルギー・電気・水・土地・住居・医療・インターネットetcについて、利用量や利用条件を、市場に委ねることなく、「誰か」が調整し配分しなければいけません。斎藤氏は安易に「アクセス」という言葉を使っていますが、みんなのもの、誰のものでもない状態にした後で、全ての人が無制限に無尽蔵にアクセスできるわけではありあません。希少な財を、たくさん利用できる人、少しだけ利用できる人、利用できない人を「誰が」「どのように」決めるのでしょうか。

ちなみに、宇沢弘文もこの問題に悩んだだろうというのが『社会的共通資本』を読んでの私の印象です。宇沢は苦しいながらも一応の回答として、社会的共通資本の運営や配分を「職業的専門家による管理」に委ねるべきだと提唱しました。しかし、これではソ連の官僚主義的統制とあまり大差ありません。

じゃあ斎藤氏はどうかというと、この問題を掘り下げるつもりがなさそうだ・・・というのが、このインタビューを読んでの私の印象です。この点、宇沢の方がまだ学者として誠実です。斎藤氏は「民主的に」「自主運営で」「コモンコモンコモン」と念仏を唱えるだけの宣教師でしかありません。

======【引用ここから】======

脱成長コミュニズムに向かう動きはコロナ禍以前から見られました。一例をあげると、2019年に世田谷区の保育園が突然倒産手続きを宣言し、閉園したのち、保育士たちの自主運営で再開にこぎつけた事例です。

保育園の経営会社が利益を重視するあまり、経営状態の悪化を理由に、保育園を突然閉園してしまうということが各地で起こっていますが、それは子供たちやその保育者の生活を考えれば、突然の閉園など理不尽極まりないことです。そこで、世田谷区のこの園の保育士たちは介護・保育ユニオンの力を借りつつ、自主運営の道を選択したのです。これはまさに、先日急逝した人類学者デヴィッド・グレーバーの言う「ケア階級の叛逆」です。

======【引用ここまで】======

世田谷で突然閉鎖の保育施設は「マム・クラブ三軒茶屋」 自主運営した保育士らが会見「裏切られた気持ち」 | 子育て世代がつながる | 東京すくすく ― 東京新聞

集めた寄付は245万円、自主運営期間は12月2日~13日の12日間。

自主運営と言いながら、出来た事は利用園児の預け先が決まるまでの繋ぎ、残務整理だけでした。(本来なら預け先を決めた後で廃業してほしいところであり、預け先を決めるのも利用者にとって重要なことではあるのですが、それはさておき)自主運営を継続できた期間はわずか2週間弱。

事業を継続するためには、

A、長期的な利益がある。

B、長期的な寄付がある。

C、強制的徴税からの配分がある。

のいずれかが必要です。いずれかの方法により、運営に必要な費用を賄わなければいけません。

この中で、商品化と利益追求を否定し、強い国家に依存せず、相互扶助の実践を展開し、奪い合う社会から分かち合う社会への転換を訴える斎藤氏の脱成長コミュニズムですから、当然ながらBの寄付による運営になろうかと思います。ところが、寄付では長期間の運営費を賄うことができませんでした。

じゃあどうするか。

======【引用ここから】======

こうした自主運営は市場競争に弱いため、最終的には地方自治体や政府などの支援が必要です。

======【引用ここまで】======

結局、Cの強制的徴税からの配分に依存してしまう道を主張してしまう斎藤氏。政府は何もない所から富を生み出しているわけではなく、納税者から富を予め奪っています。言い換えれば、奪い合いを制度化したものが「政府」という事になります。奪い合う社会からの転換を掲げた斎藤氏は、あっさりと奪い合いの総本山たる政府に駆け込んでしまいました。

このことは、彼の言う脱成長コミュニズムが、実は、先述の表の「権力―弱い、平等」の④ではなく「権力―強い、平等」の③に該当することを意味しています。私有財産を否定し政府が所有者から財産を収奪し、政府による配分を受ける構図を肯定する限り、③の強い権力による平等の実現というソ連型コミュニズムの枠から逃れることはできません。

======【引用ここから】======

今回のコロナ禍で明らかになったのは、保育や医療、介護など「エッセンシャル・ワーカー」と呼ばれる人たちが社会の繁栄にとってきわめて重要な存在だということです。それと同時に、電通のような広告会社やコンサルタント会社、投資銀行などが、社会にとって1ミリも役にも立たないことが露呈しました。

-----(中略)-----

現在の資本主義の世の中では、社会的に重要な仕事ほど低賃金・長時間労働で、社会的価値のない仕事ほど高賃金というねじれた状況が生まれています。今後、社会を立て直していく際には、この評価をひっくり返し、エッセンシャル・ワーカー中心の社会を作っていく必要がある。

こうした転換は、市場に任せていては不可能です。繰り返せば、2050年の脱炭素社会に向けた転換も、市場原理では不可能です。

======【引用ここまで】======

グレーバーによるエッセンシャル・ワーカー/ブルシット・ジョブ論ですが、斎藤氏が述べるように、単純に資本主義・市場原理が原因なのでしょうか。斎藤氏は、日本におけるブルシット・ジョブについて、例として次のケースを挙げています。

======【引用ここから】======

この間、電通がやったことと言えば「Go To キャンペーン」の中抜きぐらいでしょう。オリンピック延期の埋め合わせをするために、人々がコロナ禍の中を旅行に出かけるなんて馬鹿げています。観光業不振で苦しむ人々を助ける方法は、ほかにもあるはずなのに、中抜きのための中抜きが行われる。そのような仕事は、社会にとって、無意味などころか、有害なのです。

======【引用ここまで】======

電通がやった「Go To キャンペーン」の中抜きですが、そもそも「Go To キャンペーン」は政府が実施した公共事業です。

市場原理に照らせば、感染症の流行により旅行需要が減少すれば、観光業界は損失を被るのが当然であり、そのまま倒産する企業が生じてもやむを得ない、となるはずです。

ところが、観光業界が政府要人に働きかけ、これを受けて政府は、市場原理により淘汰されるはずだった観光業界に対し税金を投じてテコ入れを図ろうとしたわけです。その過程で中抜きが生じたのです。無意味で有害な仕事の多くは、こうした市場原理によって生じた弊害の是正、資本主義の修正を名目にした公共事業や規制に端を発しています。

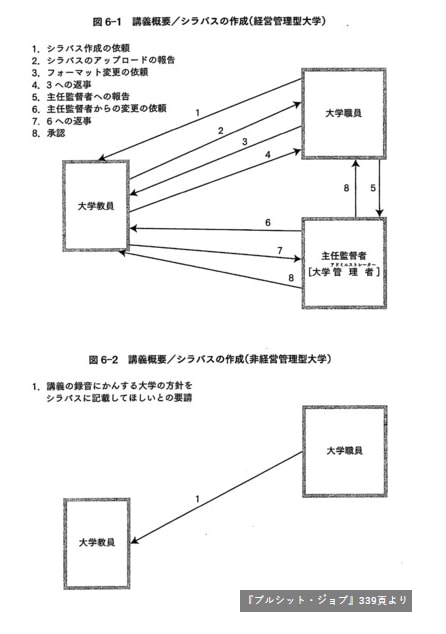

「ブルシット・ジョブがどこから生じているか」についてのグレーバー自身の見方は、下記リンク先↓の論説にて分かりやすく詳しく解説されていますので、是非ご覧あれ。

自由主義通信: ブルシット・ジョブの犯人

「保育や医療、介護など「エッセンシャル・ワーカー」と呼ばれる人たちが社会の繁栄にとってきわめて重要な存在」

「電通のような広告会社やコンサルタント会社、投資銀行などが、社会にとって1ミリも役にも立たない」

と述べており、保育、医療、介護などのエッセンシャル・ワーカーを脱成長コミュニズムの象徴とし、広告会社、コンサル、投資銀行などを資本主義の典型例として扱っています。しかし、前述のとおり、電通の中抜きは政府の公共事業に端を発したものでした。

他方、保育や医療、介護はブルシット・ジョブと無縁なのかと言えば、そうではありません。

介護現場の仕事の約2割は書類の作成や記録|みんなの介護

保育、医療、介護の分野では、政府が料金表や職種ごとの従業員の人数などを事細かく定めています。政府が金を配分する基準を定め、その基準に則っているかどうかを書類で確認します。利用者側からすれば、

「その書類を作っている時間があるなら、別の中身のあるサービス提供してくれたら良いのに」

と思うところですが、そうはいきません。これをしないと政府からお金を貰えないからです。

この書類作成という何の役にも立たないブルシット・ジョブが、保育や医療、介護の分野を圧迫しています。

資本主義の権化のように思われていた電通のブルシット・ジョブは政府発注の公共事業であり、他方で、エッセンシャル・ワーカーを圧迫しているのも政府の規制や配分基準です。そう、政府の手による権力的な再配分機能そのものが社会のお荷物なのです。これを減らせば、問題は緩和されます。

そのために必要なのは、

======【引用ここから】======

こうした自主運営は市場競争に弱いため、最終的には地方自治体や政府などの支援が必要です。

======【引用ここまで】======

という安易な政府依存を排することです。

税負担が減少すればその分余裕が生じるため、相互扶助も容易になるかもしれません。斎藤氏の主張する「④権力―弱い、平等」を達成する唯一の道は、政府介入を排し、市場原理+相互扶助の混合社会を目指すことです。

少なくとも、政府介入を容認している限り、公共事業の中抜きによる格差拡大と、保育・医療・介護といった分野にブルシットな作業が蔓延した状態、この二つを改善することは難しいでしょう。

私が本を買う時、純粋に読みたい、勉強したい、知識を仕入れたいと思って買う場合と、自分と反対の意見を批判するために買って読む場合とがあります。

以前、批判のために買ったのがこの↓2冊。

井手英策・今野晴貴・藤田孝典共著『未来の再建』

宇沢弘文著『社会的共通資本』

統制を好む共産主義寄り論者の考え方を把握するという意味では一応の成果があったものの、「買わなきゃ良かった」と後悔しています。特に『未来の再建』はひどかった。

さて。

2020年、話題となった1冊があります。

斎藤幸平著『人新世の「資本論」』という本です。

「『資本論』・・またマルクス信者の共産主義寄り論者か・・・どうせムダ金になってしまう・・・買わずに済ます方法はないものか」

と思い、最寄の図書館で蔵書検索かけてみてもヒットしない。

「こういう時にすら使えない公共の図書館は無駄な存在だなぁ」

と思いつつ、どうしたものかと考えていたところ、著者である斎藤氏のインタビュー記事がありました。

グローバル資本主義が招く災厄と、行き着く4つの未来像。〈コモン〉を重視する社会への転換を<『人新世の「資本論」』著者・斎藤幸平氏> | ハーバー・ビジネス・オンライン

これが著者自身による本書の要約だろうということで、今回は、このインタビュー記事から著者の考え方を探り、『人新世の「資本論」』を買う価値があるか否かを判断したいと思います。

【グルーバル資本主義が引き起こしたコロナ禍?】

グローバル資本主義が招く災厄と、行き着く4つの未来像。〈コモン〉を重視する社会への転換を<『人新世の「資本論」』著者・斎藤幸平氏> | ハーバー・ビジネス・オンライン======【引用ここから】======

新型コロナウイルスの感染拡大はこうした、「人新世」の矛盾が、顕在化したものです。言い換えれば、パンデミックは、グローバル資本主義の産物です。

======【引用ここまで】======

パンデミックという言葉を聞いて思い出されるのが、ペスト。ペストの大流行は過去何度も起きていますが、その初出はwikiによれば6世紀。6世紀ですよ、資本主義という経済体制とはほぼ無縁です。

人から人へ感染する感染症は、当然ながら人の動きや人と人の接点が多ければ感染者は増えるのですが、どのような経済体制をとっているかは関係ありません。

======【引用ここから】======

例えば、グローバル・アグリビジネスは大規模農場経営を行うため、次々に森林を伐採しています。その際、自然の奥深くまで入っていけば、当然、未知のウイルスと接触する機会は増えていく。しかし、人の手で切り開かれたモノカルチャー経済は、自然の複雑な生態系とは異なり、ウイルスの抑制ができません。

======【引用ここまで】======

人が未知の致死性ウイルスと接触し、感染したとしましょう。その時、ウイルスの感染拡大を抑制できるかどうかはモノカルチャー経済かどうかとは関係ありません。共産主義であれば森林伐採の誘因がないかと言えば、そんなことは全くありません。ペストの例からも分かるように、今日のように国際的な分業が進むはるか昔から、未知のウイルスによるパンデミックは起きています。

斎藤氏の主張は「グローバル資本主義を悪者にして叩きたい」という結論が先行しています。ウイルスのパンデミックや温暖化による食糧危機といった恐怖を煽り、その原因がグローバル資本主義だと根拠なく述べ、共産主義を布教して回る新たな宣教師・・・それが、私から見た斎藤幸平氏の印象です。『人新世の「資本論」』は、恐怖を煽って商売や布教を行う古典的手法を採用しているようです。

(なお、温暖化の恐怖を煽る斎藤氏ですが、私は、飢饉が頻発し餓死者が多数生じた江戸時代の寒冷期の方が恐ろしいイメージがあります。)

ところで、

======【引用ここから】======

新型コロナウイルスの場合は、ワクチンが開発されれば、ひとまず感染拡大を食い止められます。

======【引用ここまで】======

ワクチンの研究や開発、開発のための資材確保、研究者の食糧や生活必需品の確保、完成したワクチンの輸送や配布・・・等々、こうした諸々を、斎藤氏が言うところの資本主義、自由市場経済を抜きにしてどのように賄うのでしょうか。

ロールプレイングゲームのステ振りと違って、複雑に絡み合う社会の無数のパラメータを個人が思うとおりに割り振りするのは不可能です。ステータスを医療全振りにして餓死者が続出したら意味がないのです。どこの分野にどのくらい資源を配分したら良いか、について、市場と価格メカニズムに勝る政治体制はおそらく存在しないでしょう。

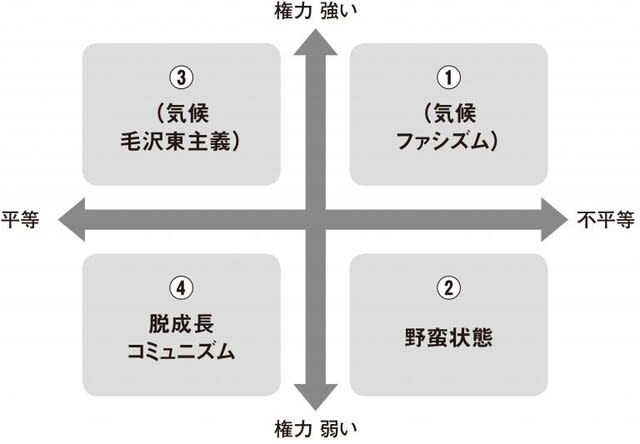

【権力の強弱?】

ここからが本題。前置きが長くなってしまいました。ここでは、斎藤氏による珍妙な4分類が登場します。

======【引用ここから】======

下図は気候危機が避けられなかった場合に、予想される未来を分類したものですが、同じ分類はコロナ対応にもあてはまります。(縦軸は権力の強さ、横軸は平等性)。

======【引用ここまで】======

聞きなれない分類、名称が並んでいます。

斎藤氏の説明を読んでみましょう。

======【引用ここから】======

まず、①気候ファシズムは、経済活動を最優先し、超富裕層だけが特権的な恩恵を独占する社会です。コロナ禍でいえば、感染抑制の行動制限を行わず、貧困層など社会的弱者がどうなろうと、それは自己責任だと突き放す。リモートワークで自己防衛でき、高額の医療費を支払える富裕層だけが救われれば良いという発想です。アメリカやブラジルは①に分類できるでしょう。現在の日本もこれに近づいています。

======【引用ここまで】======

分類図によると、この①は「権力―強い」に位置していたはずです。しかし、行動制限を行わない、医療資源の強制的配分を行わない等、この説明文からは「権力ー弱い」になるはずです。斎藤氏の「権力」の定義は曖昧でいいかげんです。

======【引用ここから】======

それに対して、①よりも平等性の強い、③気候毛沢東主義は、コロナ禍でいえば中国や欧州諸国の対応に近いものです。つまり、国家権力を強力に発動することで、全国民の健康を重視する一方、ウイルス抑制を理由に、移動や集会の自由などを制限する。ただ、これは香港やハンガリーで顕著なように、政府への抗議活動を抑圧するための名目として悪用され、民主主義を危機に陥れています。

======【引用ここまで】======

この③の説明は、納得がいきます。中国や欧州諸国に見られる政府権力の発動が、「権力―強い」に属するのは当然です。③の説明が分かりやすいからこそ、余計に、①が「権力―強い」に属する理由が分かりません。

======【引用ここから】======

①や③の国家がコロナ禍や気候変動に対応できるという保証はどこにもありません。実際、安倍政権も、コロナ禍の二転三転する対応を批判され、退陣に追い込まれてしまいました。もし、このような統治に失敗した状態で、感染爆発が生じれば、人々は自分の身を守ろうと必死になり、社会は②野蛮状態に転落し、「万人の万人に対する闘争」が始まるでしょう。

これは、決して誇張ではありません。日本でも、スーパーや薬局の買い溜めが生じ、店員に詰め寄る大勢の客がいました。アメリカでは、銃の売れ行きが伸び、ミシガン州では、ロックダウンに抗議する武装市民が州議会に押し寄せる騒動が起きました。さらに、危機が深まれば、生活をかけた闘争・競争はさらに増すでしょう。つまり、①の自己責任型競争社会は、秩序なき野蛮状態へと一気に転落していくのです。

======【引用ここまで】======

買い溜めが生じるのは、特定の商品について需要が高まり供給が逼迫すると多くの人が思っているから生じる現象であって、特段、異常なものではありません。品薄になって価格が上がれば、そこを好機と捉えて供給が増え、買い占めをしていた人が損をするのもまた市場の中でよく見られる光景です。

他方、ロックダウンに抗議して市民が武装して抗議するのは、ロックダウンという強権発動に伴う反作用であり、そもそも強権発動を避けていれば良かっただけのことです。これは①ではなく③の帰結であり、「①の自己責任型競争社会は、秩序なき野蛮状態へと一気に転落していくのです」という斎藤氏の主張は誤りです。

これも、先述の「グローバル資本主義を悪者にして叩きたい」と同様、①自己責任型競争社会を叩きたいという結論ありきの粗雑な議論です。

======【引用ここから】======

私たちが目指すべきは④脱成長コミュニズムです。強い国家に依存せず、人々が民主的な相互扶助の実践を展開する。コロナや気候変動を、奪い合う社会から分かち合う社会への転換点にすべきなのです。その際には、経済成長を追求することをやめ、公正で持続可能な社会を実現する。これが私たちの進むべき道です。

======【引用ここまで】======

強い国家を否定し、奪い合いを否定し、人々の相互扶助を主張する斎藤氏。斎藤氏は、それを「脱成長コミュニズム」と呼んでいます。呼び方はともかく、強い国家への依存を否定すること、奪い合いをやめて相互扶助に立脚すること自体は良い事です。

では、斎藤氏が描く「脱成長コミュニズム」とは具体的にどんなものなのでしょうか。

【〈コモン〉から生まれるコミュニズム?】

グローバル資本主義が招く災厄と、行き着く4つの未来像。〈コモン〉を重視する社会への転換を<『人新世の「資本論」』著者・斎藤幸平氏> | ハーバー・ビジネス・オンライン | ページ 2

======【引用ここから】======

商品には、お金を持っている人しかアクセスできません。だから、あらゆる共有財産が解体され尽くした現代社会においては、実は人々の生活は不安定化し、欠乏が蔓延するようになっています。今後、気候変動によって、食糧や水、エネルギーの危機が起きる可能性が高いからこそ、もう一度脱商品化して、自分たちの手に取り戻そうというのが、〈コモン〉の発想です。

電気、水、土地、住居、医療、インターネットなど、〈コモン〉の領域をどんどん広げていく。

======【引用ここまで】======

商品を脱商品化し、共有財産として自分たちの手に取り戻し、誰もがアクセスできるようにする。コモンの領域を広げていく、その先にあるのが「脱成長コミュニズム」だそうです。

コモンの領域を広げていく中で、避けて通れない過程があります。

商品の脱商品化をし共有財産にするためには、「誰か」が現在の所有者の手元にある財産権を否定するプロセスが必要となります。そして、共有財産とした食糧や水・エネルギー・電気・水・土地・住居・医療・インターネットetcについて、利用量や利用条件を、市場に委ねることなく、「誰か」が調整し配分しなければいけません。斎藤氏は安易に「アクセス」という言葉を使っていますが、みんなのもの、誰のものでもない状態にした後で、全ての人が無制限に無尽蔵にアクセスできるわけではありあません。希少な財を、たくさん利用できる人、少しだけ利用できる人、利用できない人を「誰が」「どのように」決めるのでしょうか。

ちなみに、宇沢弘文もこの問題に悩んだだろうというのが『社会的共通資本』を読んでの私の印象です。宇沢は苦しいながらも一応の回答として、社会的共通資本の運営や配分を「職業的専門家による管理」に委ねるべきだと提唱しました。しかし、これではソ連の官僚主義的統制とあまり大差ありません。

じゃあ斎藤氏はどうかというと、この問題を掘り下げるつもりがなさそうだ・・・というのが、このインタビューを読んでの私の印象です。この点、宇沢の方がまだ学者として誠実です。斎藤氏は「民主的に」「自主運営で」「コモンコモンコモン」と念仏を唱えるだけの宣教師でしかありません。

【電通もコンサルも政府もいらない】

斎藤氏は続けて、脱成長コミュニズムの例を紹介していますが、これが非常にお粗末です。======【引用ここから】======

脱成長コミュニズムに向かう動きはコロナ禍以前から見られました。一例をあげると、2019年に世田谷区の保育園が突然倒産手続きを宣言し、閉園したのち、保育士たちの自主運営で再開にこぎつけた事例です。

保育園の経営会社が利益を重視するあまり、経営状態の悪化を理由に、保育園を突然閉園してしまうということが各地で起こっていますが、それは子供たちやその保育者の生活を考えれば、突然の閉園など理不尽極まりないことです。そこで、世田谷区のこの園の保育士たちは介護・保育ユニオンの力を借りつつ、自主運営の道を選択したのです。これはまさに、先日急逝した人類学者デヴィッド・グレーバーの言う「ケア階級の叛逆」です。

======【引用ここまで】======

世田谷で突然閉鎖の保育施設は「マム・クラブ三軒茶屋」 自主運営した保育士らが会見「裏切られた気持ち」 | 子育て世代がつながる | 東京すくすく ― 東京新聞

集めた寄付は245万円、自主運営期間は12月2日~13日の12日間。

自主運営と言いながら、出来た事は利用園児の預け先が決まるまでの繋ぎ、残務整理だけでした。(本来なら預け先を決めた後で廃業してほしいところであり、預け先を決めるのも利用者にとって重要なことではあるのですが、それはさておき)自主運営を継続できた期間はわずか2週間弱。

事業を継続するためには、

A、長期的な利益がある。

B、長期的な寄付がある。

C、強制的徴税からの配分がある。

のいずれかが必要です。いずれかの方法により、運営に必要な費用を賄わなければいけません。

この中で、商品化と利益追求を否定し、強い国家に依存せず、相互扶助の実践を展開し、奪い合う社会から分かち合う社会への転換を訴える斎藤氏の脱成長コミュニズムですから、当然ながらBの寄付による運営になろうかと思います。ところが、寄付では長期間の運営費を賄うことができませんでした。

じゃあどうするか。

======【引用ここから】======

こうした自主運営は市場競争に弱いため、最終的には地方自治体や政府などの支援が必要です。

======【引用ここまで】======

結局、Cの強制的徴税からの配分に依存してしまう道を主張してしまう斎藤氏。政府は何もない所から富を生み出しているわけではなく、納税者から富を予め奪っています。言い換えれば、奪い合いを制度化したものが「政府」という事になります。奪い合う社会からの転換を掲げた斎藤氏は、あっさりと奪い合いの総本山たる政府に駆け込んでしまいました。

このことは、彼の言う脱成長コミュニズムが、実は、先述の表の「権力―弱い、平等」の④ではなく「権力―強い、平等」の③に該当することを意味しています。私有財産を否定し政府が所有者から財産を収奪し、政府による配分を受ける構図を肯定する限り、③の強い権力による平等の実現というソ連型コミュニズムの枠から逃れることはできません。

======【引用ここから】======

今回のコロナ禍で明らかになったのは、保育や医療、介護など「エッセンシャル・ワーカー」と呼ばれる人たちが社会の繁栄にとってきわめて重要な存在だということです。それと同時に、電通のような広告会社やコンサルタント会社、投資銀行などが、社会にとって1ミリも役にも立たないことが露呈しました。

-----(中略)-----

現在の資本主義の世の中では、社会的に重要な仕事ほど低賃金・長時間労働で、社会的価値のない仕事ほど高賃金というねじれた状況が生まれています。今後、社会を立て直していく際には、この評価をひっくり返し、エッセンシャル・ワーカー中心の社会を作っていく必要がある。

こうした転換は、市場に任せていては不可能です。繰り返せば、2050年の脱炭素社会に向けた転換も、市場原理では不可能です。

======【引用ここまで】======

グレーバーによるエッセンシャル・ワーカー/ブルシット・ジョブ論ですが、斎藤氏が述べるように、単純に資本主義・市場原理が原因なのでしょうか。斎藤氏は、日本におけるブルシット・ジョブについて、例として次のケースを挙げています。

======【引用ここから】======

この間、電通がやったことと言えば「Go To キャンペーン」の中抜きぐらいでしょう。オリンピック延期の埋め合わせをするために、人々がコロナ禍の中を旅行に出かけるなんて馬鹿げています。観光業不振で苦しむ人々を助ける方法は、ほかにもあるはずなのに、中抜きのための中抜きが行われる。そのような仕事は、社会にとって、無意味などころか、有害なのです。

======【引用ここまで】======

電通がやった「Go To キャンペーン」の中抜きですが、そもそも「Go To キャンペーン」は政府が実施した公共事業です。

市場原理に照らせば、感染症の流行により旅行需要が減少すれば、観光業界は損失を被るのが当然であり、そのまま倒産する企業が生じてもやむを得ない、となるはずです。

ところが、観光業界が政府要人に働きかけ、これを受けて政府は、市場原理により淘汰されるはずだった観光業界に対し税金を投じてテコ入れを図ろうとしたわけです。その過程で中抜きが生じたのです。無意味で有害な仕事の多くは、こうした市場原理によって生じた弊害の是正、資本主義の修正を名目にした公共事業や規制に端を発しています。

「ブルシット・ジョブがどこから生じているか」についてのグレーバー自身の見方は、下記リンク先↓の論説にて分かりやすく詳しく解説されていますので、是非ご覧あれ。

自由主義通信: ブルシット・ジョブの犯人

【じゃあどうすれば良いのか】

斎藤氏は、「保育や医療、介護など「エッセンシャル・ワーカー」と呼ばれる人たちが社会の繁栄にとってきわめて重要な存在」

「電通のような広告会社やコンサルタント会社、投資銀行などが、社会にとって1ミリも役にも立たない」

と述べており、保育、医療、介護などのエッセンシャル・ワーカーを脱成長コミュニズムの象徴とし、広告会社、コンサル、投資銀行などを資本主義の典型例として扱っています。しかし、前述のとおり、電通の中抜きは政府の公共事業に端を発したものでした。

他方、保育や医療、介護はブルシット・ジョブと無縁なのかと言えば、そうではありません。

介護現場の仕事の約2割は書類の作成や記録|みんなの介護

保育、医療、介護の分野では、政府が料金表や職種ごとの従業員の人数などを事細かく定めています。政府が金を配分する基準を定め、その基準に則っているかどうかを書類で確認します。利用者側からすれば、

「その書類を作っている時間があるなら、別の中身のあるサービス提供してくれたら良いのに」

と思うところですが、そうはいきません。これをしないと政府からお金を貰えないからです。

この書類作成という何の役にも立たないブルシット・ジョブが、保育や医療、介護の分野を圧迫しています。

資本主義の権化のように思われていた電通のブルシット・ジョブは政府発注の公共事業であり、他方で、エッセンシャル・ワーカーを圧迫しているのも政府の規制や配分基準です。そう、政府の手による権力的な再配分機能そのものが社会のお荷物なのです。これを減らせば、問題は緩和されます。

そのために必要なのは、

======【引用ここから】======

こうした自主運営は市場競争に弱いため、最終的には地方自治体や政府などの支援が必要です。

======【引用ここまで】======

という安易な政府依存を排することです。

税負担が減少すればその分余裕が生じるため、相互扶助も容易になるかもしれません。斎藤氏の主張する「④権力―弱い、平等」を達成する唯一の道は、政府介入を排し、市場原理+相互扶助の混合社会を目指すことです。

少なくとも、政府介入を容認している限り、公共事業の中抜きによる格差拡大と、保育・医療・介護といった分野にブルシットな作業が蔓延した状態、この二つを改善することは難しいでしょう。